最適な価格転嫁方法③

B2Bの価格転嫁は「自動化」へ

今号は最終回として、現在進行中のコンサルティングも含め、2030年の「価格転嫁のあり方」について述べます。ここ数年「価格転嫁」のルールと運用は大きな過渡期になっています。現状認識として、2024年6月21日中小企業庁が発表した「価格転嫁調査」(3000社対象)の回答率が15・5%となっています。正直に報告してしまうとその回答で顧客に迷惑をかけてしまうと考え、未提出とする企業も多いようです。

今後は、公正取引委員会の下請法違反事例の公表等もあり、業界特有・企業特有の特異な慣習・制度などさまざまな見直しをされていきます。今までの調達部門任せではなく、経営的視点で見直しが進んでいきます。最終的には、2030年には費用項目別の標準基礎データ(インディケータ)を基準に「契約方法」「価格転嫁ルール」は自動化に向かっていきます。では、経営的視点で具備すべき内容をおさえていきます。

価格転嫁の自動化のための方向性

「価格転嫁」を自動化するためには、さまざまなハードルが存在します。現状は、大手企業であっても調達部門任せとなっており、日常業務優先で未だ不十分な状況です。今後は、調達部門任せではない監査機能による「見える化」「牽制機能」の強化が必要となってきます。 前提としては、価格転嫁に「勝った(うまくいった)/負けた(うまくいかなかった)」という二値的な考え方が固着している取引関係の解消がスタートです。将来的には個別打ち合わせは不毛な時間となってくるようなシステム化になると考えています。

材料相場と同じように、賃率相場・電力相場・物流費相場など基準値をもとに、自動反映でスライド式の運用になっていきます。そのため今後は、両社とも引合・見積り・査定・契約が、最も重要な労力をかけるべきプロセスとなっていきます。あとは、自動化で改定するだけとなります。

自動化のための二つの前提

自動化のための一つ目は、中期経営計画や年次経営計画のもと、「予算管理制度」の変更が必要です。そのために「経営計画」「販売計画」「利益・原価等予算計画」は、価格転嫁分の予実管理が必要となってきます。「販売価格転嫁予実」「調達/外注価格転嫁予実」の想定をもとに、「経営努力成果予実」と分けて管理する必要が出てきます。予算制度などの「管理会計」と「サプライヤーとの価格転嫁ルールと運用」の仕組みが必須となってきます。

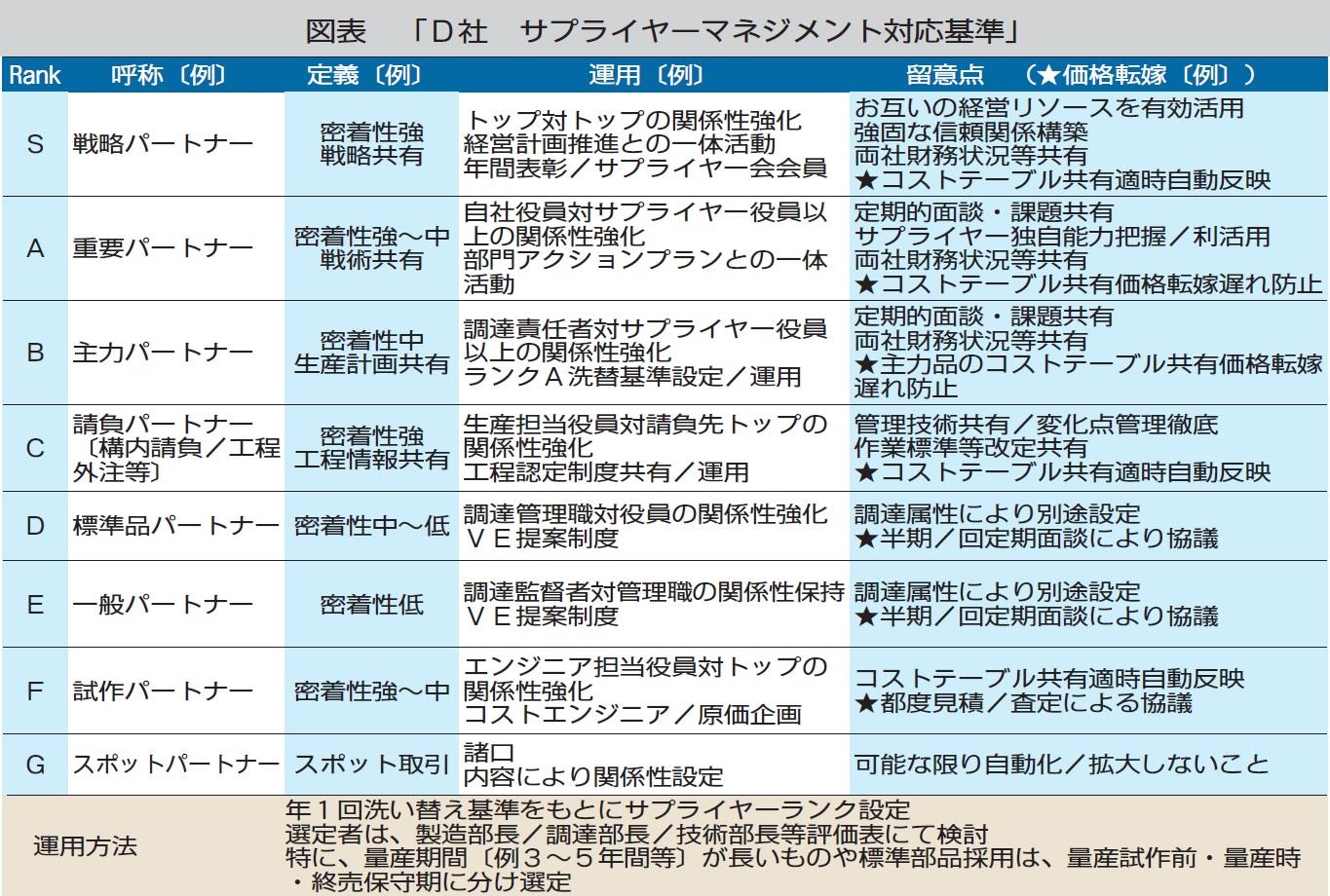

自動化のための二つ目は、適正な「サプライヤーマネジメント」で、D社事例で紹介します。

安定調達ができる「サプライヤーマネジメント」

「サプライヤーマネジメント」とは、「サプライヤーを管理・統制すること」ではありません。調達品の特性をもとに、サプライヤーを重要度別に設定し、「最適な関係性を構築すること」です。そのために、対応基準を中堅企業D社事例として図表でご紹介します。ランクをSからGまで設定して、重要度別に対応基準を運用します。ポイントは、次の2点を目的に実施します。

●サプライヤーを重要度別に自社の経営資源として強い関係性を保持すること

●サプライヤーの抱えている問題を重要度別に全社共有して安定的・継続的取引を可能にすること(おわり)

コンサルタント紹介

藤本 忠司

立命館大学経済学部卒業後、ローム株式会社生産本部・管理本部にて勤務

日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了、本部経営コンサルタントとして、大手及び中堅企業を中心に診断指導、人材育成の任にあたる。

(1959年生)

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-3511-4060

- FAX:03-3511-4052

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メール等でのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)