生産性とは

生産性の定義

生産性の代表的な定義は「生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである」(ヨーロッパ生産性本部)というものです。

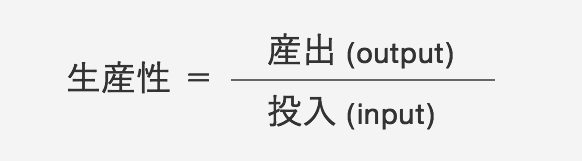

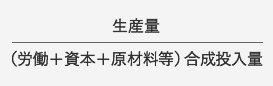

有形のものであっても無形のものであっても、何かを生産する場合には、機械設備や土地、建物、エネルギー、さらには原材料などが必要になります。また、実際にこれらの設備を操作する人間も欠くことができません。生産を行うために必要となるこれらのものを生産要素といいますが、生産性とはこのような生産要素を投入することによって得られる産出物(製品・サービスなどの生産物/産出)との相対的な割合のことをいいます。

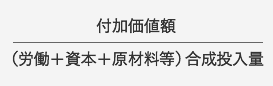

式で表せば、以下のようになります。

つまり、生産性とは、あるモノをつくるにあたり、生産諸要素がどれだけ効果的に使われたかということであって、それを割合で示したものが生産性ということになります。例えば、最先端の工作機械を導入したとしても、それを操作する人が未熟であったり、操作ミスをしてしまったりすると、工作機械はうまく作動せず、故障を起こしてしまうこともあります。このような場合、生産諸要素の有効利用度が低い、つまり生産性が低いということになります。

生産性の種類

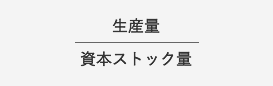

生産性は、それぞれの生産要素の視点から捉えることができます。労働の視点からであれば労働の生産性(労働生産性)、資本の視点からであれば資本の生産性(資本生産性)となります。さらに、投入した生産要素すべてに対して産出がどれくらい生み出されたかを示す指標として全要素生産性があります。

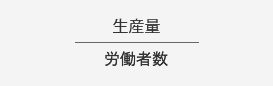

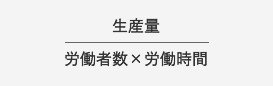

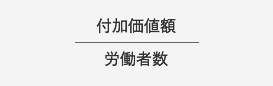

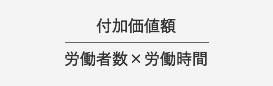

こうした生産性の種類の中で最もよく用いられるのが労働の視点からみた生産性、すなわち労働生産性です。労働生産性は「労働投入量1単位当たりの産出量・産出額」として表され、労働者1人当たり、あるいは労働1時間当たりでどれだけ成果を生み出したかを示すものです。「労働生産性が向上する」ということは、同じ労働量でより多くの生産物をつくりだしたか、より少ない労働量でこれまでと同じ量の生産物をつくりだしたことを意味します。

生産性の主な種類

物的生産性

労働生産性(1人当たり)

労働生産性(1時間当たり)

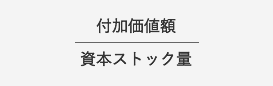

資本生産性

全要素生産性

付加価値生産性

労働生産性(1人当たり)

労働生産性(1時間当たり)

資本生産性

全要素生産性

生産性の測定方法

生産性が向上した、あるいは生産性が高いといったような場合、それが何を意味するかを知る必要があります。これを定量的な数字で表すことが生産性の測定ということです。

物的生産性

生産性を測定するためにはいくつかの方法がありますが、ひとつは生産するものの大きさや重さ、あるいは個数などといった物量を単位とする場合で、物的生産性といいます。生産物の価格は、物価の変動や技術の進歩などによって変動するため、生産現場などにおける純粋な生産効率を測るときには、金額ではなく物量を単位として生産性を測定することが求められます。生産能力や生産効率の時系列的な推移を知るときなどにも、物的生産性が利用されます。

付加価値生産性

生産性を測定する方法としては、企業が新しく生み出した金額ベースの価値、つまり付加価値を単位とする場合もあります。これを付加価値生産性といいます。付加価値とは、生産額(売上高)から原材料費や外注加工費、機械の修繕費、動力費など外部から購入した費用を除いたものです。一般に、企業は原材料など外部から購入したものを加工したりして製品を販売しますが、その際にさまざまな形で手を加えることによって新たに付け加えた価値を金額で表したものが付加価値になります。

付加価値は人件費として労働に分配され、利益や配当などとして資本にも分配されます。生産性向上の成果をどう分配するかという問題を考えるにあたっても、付加価値労働生産性が重要な指標のひとつと考えられています。

全要素生産性

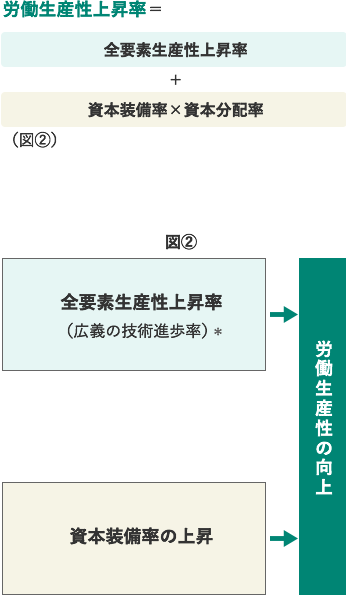

労働、資本、原材料などのすべての生産要素に労働生産性を測定する際の労働と同じ役割を持たせたものが、全要素生産性です。全要素生産性は上昇率(伸び率)によって表され、工学的な技術革新、ブランド戦略、革新的な経営戦略、知的財産や無形資産の有効活用、労働能力の伸長などで引き起こされる広義の技術進歩率とみなされています。

全要素生産性

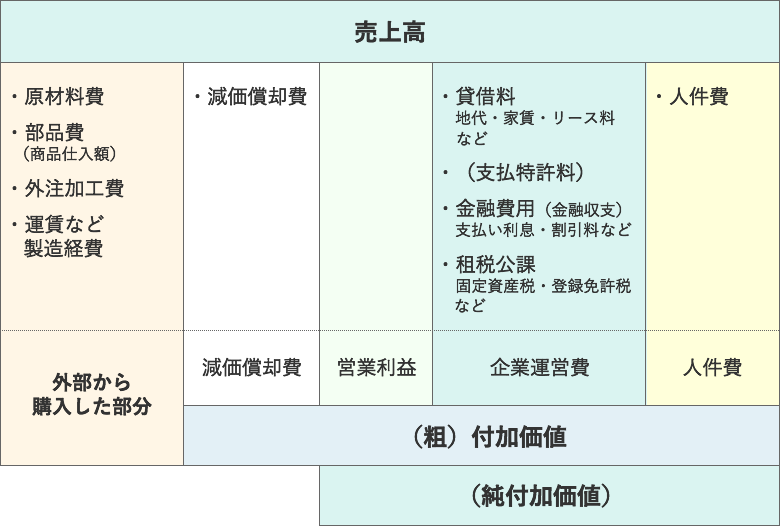

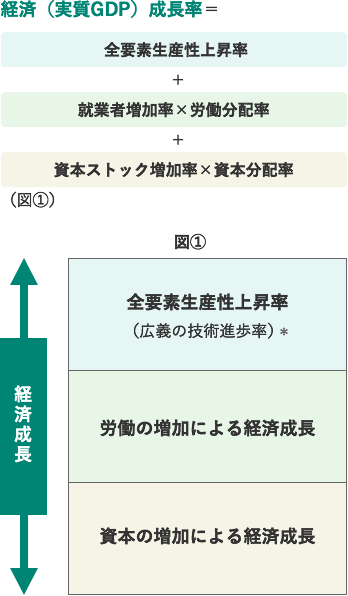

経済の成長と労働生産性の向上には、全要素生産性の向上が大きな役割を果たしています。経済成長率、労働生産性上昇率と全要素生産性の関係はそれぞれ以下の式で表されます。

- *技術革新・規模の経済性・経営革新・労働能力の伸長・生産効率改善など幅広い分野の技術進歩を指します。