2022年度 第2回生産性シンポジウムを開催しました

2022年10月20日

公益財団法人日本生産性本部は2022年10月20日、オンラインにて2022年度第2回生産性シンポジウムを開催しました。本シンポジウムでは、社会貢献を超えて障害を価値に変える「バリアバリュー」の概念を提唱している垣内俊哉・ミライロ代表取締役社長をお招きし、これからの企業がどのように障害者と向き合うべきか、向き合うべきバリアとは何かなどについてご講演いただきました。

障害を価値に変えるバリアバリューの考え方

「バリアバリュー」とは、障害(バリア)を価値(バリュー)に変えていくことです。垣内俊哉 代表取締役社長は、「障害は視点を変えていけば、強み、プラス、価値に変えていけると確信しています」と力強く語りました。

企業に求められる姿勢(改正障害者差別解消法)

2006年に国連で障害者権利条約が採択され、日本では2016年に「障害者差別解消法」が施行されました。この法律で定められているのは、「差別の禁止」と「合理的配慮」の提供の2点です。「合理的配慮」の提供とは、段差にスロープの設置をし、聞こえない方へ手話や筆談で対応することなどです。しかし、これは一旦努力義務となったものの、多くの国では企業でも法的義務として課されるようになり、近年では日本でも民事訴訟が起きています。その流れを鑑みて、2021年5月に「改正障害者差別解消法」が成立し、法律が施行される遅くても2024年6月以降は、企業でも「合理的配慮」の提供が法的義務となります。

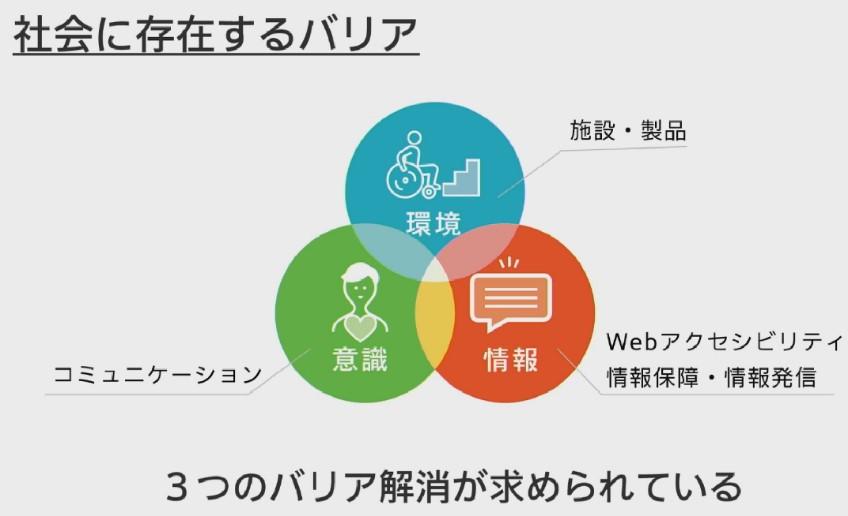

向き合うべき3つのバリア

社会には「環境」、「意識」、「情報」の3つのバリアが存在します。(図1)

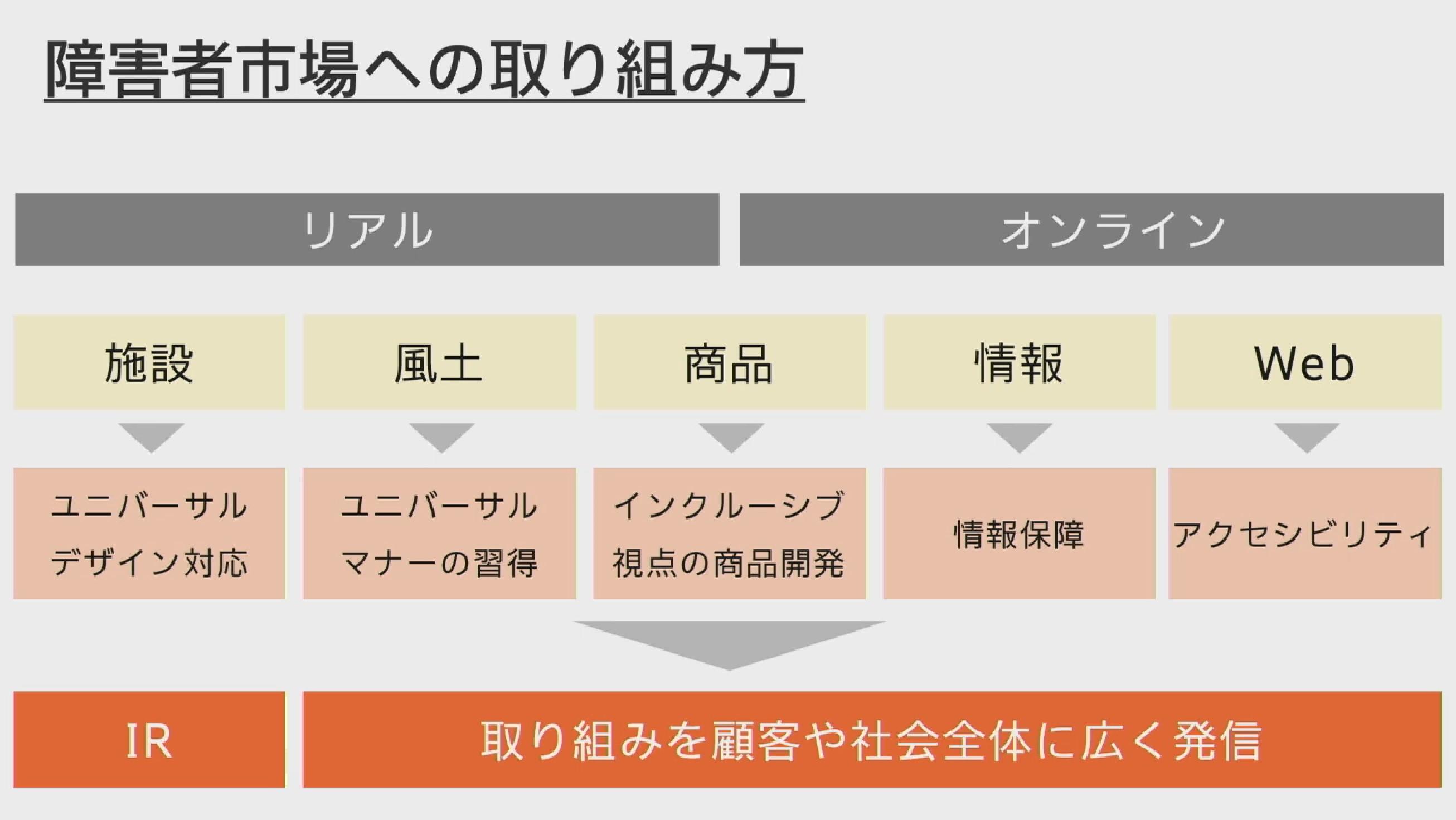

そこで、誰がどのようなことに不便を感じるのか、どのようなことに取り組むべきかなどを、障害のある方の声をもとにリサーチを行ったところ、多くの課題は以下の5つに集約されました。(図2)

施設

比較的どの企業も「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)などに準拠して、店舗やオフィスを考えていますが、これらが障害者にとって使いやすいかは別の問題です。そこで、障害のある方の視点を取り入れ、課題を明らかにする必要がありますが、それに対する改善施策は限定的です。これから重要なのは、バリアをなくすのではなく、つくらないことです。それに加えて、残ったバリアはしっかりと開示することが重要です。

風土

今日から意識、行動を変えていくこと、組織文化、風土を醸成していくことは可能です。ミライロは2013年、多様な方と向き合うための知識、素養を高めていくべきと、「ユニバーサルマナー検定」をスタートしました。障害のある方とのコミュニケーション方法や具体的なサポート方法などを学ぶことができます。

商品

ユニバーサルデザイン(UD)は2004年をピークに流行りましたが、その後、徐々に衰退しました。しかし、オリンピック、パラリンピックを経て、多様性を意識する企業が増え、SDGs、ESGという観点においても、その必要性がより高まりました。そこで、自社の商品やサービスへ障害者の声を積極的に取り入れていく企業が増えています。

情報

パソコンやスマートフォンを使って仕事や会議ができる時代となりましたが、その中でコミュケーションに不自由を感じる方が多くいます。聴覚障害、言語障害がある方の約53%が、企業の情報保障への配慮が足りていないと感じています。聴覚障害者は、企業が行っている筆談、口話のみならず、手話通訳やUDトーク*を使ったコミュニケーションを希望しています。現在、手話リレーサービスや遠隔手話通訳の提供などが広がっています。

- ※UDトークとは、会話をリアルタイムで文字表示し、コミュニケーションのUD(ユニバーサルデザイン)を支援するためのアプリのこと。

Web

「Webアクセシビリティ」とは、障害者も含めて、誰もがウェブサイトで提供される情報や機能を支障なく利用できることですが、日本で対応している企業は約10%にとどまります。デジタル庁は発足以来、Webアクセシビリティを一丁目一番地とすることを明らかにしています。今後、日本国内におけるWeb上のバリアフリーへの関心は高まっていくでしょう。取り組み方は2つあります。まずはJIS規格に準拠しているか、各チェック項目を診断します。さらに、実際に障害者の方に使っていただき、どこにバリアが存在するのかを検証し、優先度を定めてできることから変えていきます。

社会貢献だけではなくビジネスへ

「環境」、「意識」、「情報」の3つのバリアを解消することは、社会貢献だけでなく、新たなビジネスチャンスへと繋がります。高齢者のニーズは、「聴力・視力が低下する。あるいは腰や膝が曲がって歩きにくくなる」といように全般的に衰えていくという点で障害者のニーズを統合した状態にあります。約965万人の障害者の理解を進めて、約3622万人の高齢者へと繋げることは、大きな市場を持つことになります。

世界で暮らす障害者の総人口は約18.5億人、障害者とその家族、友人を合わせた購買力の総額は13兆ドルにも及びます。それにも関わらず、インクルーシブな商品などを提供している企業の割合は、たったの5%です。SDGsの中で障害者に関連する目標は9つあります。これらに取り組むことは、世界への貢献であると同時に、大きなビジネスチャンスへと繋がります。ESGの観点からも、この議論はより一層高まっていくことでしょう。

登壇者

垣内俊哉 ミライロ代表取締役社長

1989年に愛知県安城市で生まれ、岐阜県中津川市で育つ。生まれつき骨が脆く折れやすいため、車いすで生活を送る。障害を価値に変える「バリアバリュー」を提唱し、大学在学中に株式会社ミライロを設立。

高齢者や障害者など誰もが快適なユニバーサルデザインの事業を開始、障害のある当事者視点を取り入れた設計監修・製品開発・教育研修を提供する。