<経営アカデミー>生産革新マネジメントコース(2026年度)

現場側の意見と経営側の意見は、視点が異なることがあります―例えば、現場側は自律的に改善活動が進む仕組みをつくりたい、一方で、経営側は脱炭素社会に向けて、工場の二酸化炭素排出量を減らしたい―それらはどちらも正しい意見です。

本コースは、現場と経営の2つの視点で、自社のものづくりが直面する問題を考え、世界と戦える「強い工場」をつくることができる人材の養成を目指しています。

開催日程

| 時期 | 2026年6月~2027年2月 |

|---|---|

| 日程 | 木・金曜日(月1~2回) |

| 時間 | 10:00~17:00ほか |

| 日数 | 27日(講義20コマ、グループ研究※123コマ) |

| 合宿 | 2~3回※2 |

- ※1現場実習

- ※2ほか 国内工場調査 5工場前後実施予定

- ※一括申込について

複数のコース・参加者をまとめてお申し込みいただけるよう、Excel形式の申込書をご用意しています(詳細は こちら )。

ご希望の方は、お問い合わせ または < academy_info@jpc-net.jp > までご連絡ください。 - ※枠取りについて

参加者が確定する前に、人数だけ予約(=枠取り)することができます。

ご希望の方は、お問い合わせ または < academy_info@jpc-net.jp > までご連絡ください。 - ※日程について

開催日時、講義タイトル、講師名が掲載された「研修コース日程表」をご用意しております。

お申し込み前に日程表をご覧になりたい方は 専用フォーム からご請求ください。

対象

マネジャー、リーダー(製造、生産管理、品質、調達などの生産関連部門)

参加費(税込)

消費税率10%を参加料に含めております。

税率が変更された際は、原則、事業開始日の税率を適用した消費税を含めた金額を、特にご案内なく参加料といたしますので、ご了承ください。

賛助会員:1,221,000円(税込)

一般参加:1,331,000円(税込)

- ※合宿費別

研修の特徴

- 特徴

1 -

【工場経営力】

自社のものづくりのありたい姿を描き、社会における工場の役割を構想する力を養います。

- 特徴

2 -

【現場マネジメント力】

自社の経営的な問題を発見し、主体的に課題を解決できる現場を構築する力を身につけます。

- 特徴

3 -

【主体的革新力】

リーダーシップを発揮し、改善活動をマネジメントする力を磨きます。

プログラム概要

経営アカデミーのコースプログラム

プログラムは講義・グループ研究・リフレクションの3つで構成されています。

講義とグループ研究を並行して進めることで、体系的な学習と実務の往復を促し、自己の気づきや成長・課題を、「リフレクションノート」を通して振り返り、実践へと橋渡ししていきます。

また、現場を見ることを重視する本コースでは、グループ研究だけでなく、他社工場の視察を行うことで視野を広げます。

業務繁忙の中、講義やグループ研究を仲間とともに乗り越えた先にある長期の人的ネットワークは、経営アカデミーの魅力の1つです。

講義

―知の獲得と議論の場

工場幹部に求められる、ものづくり全般の理論・考え方を体系的に学びます。

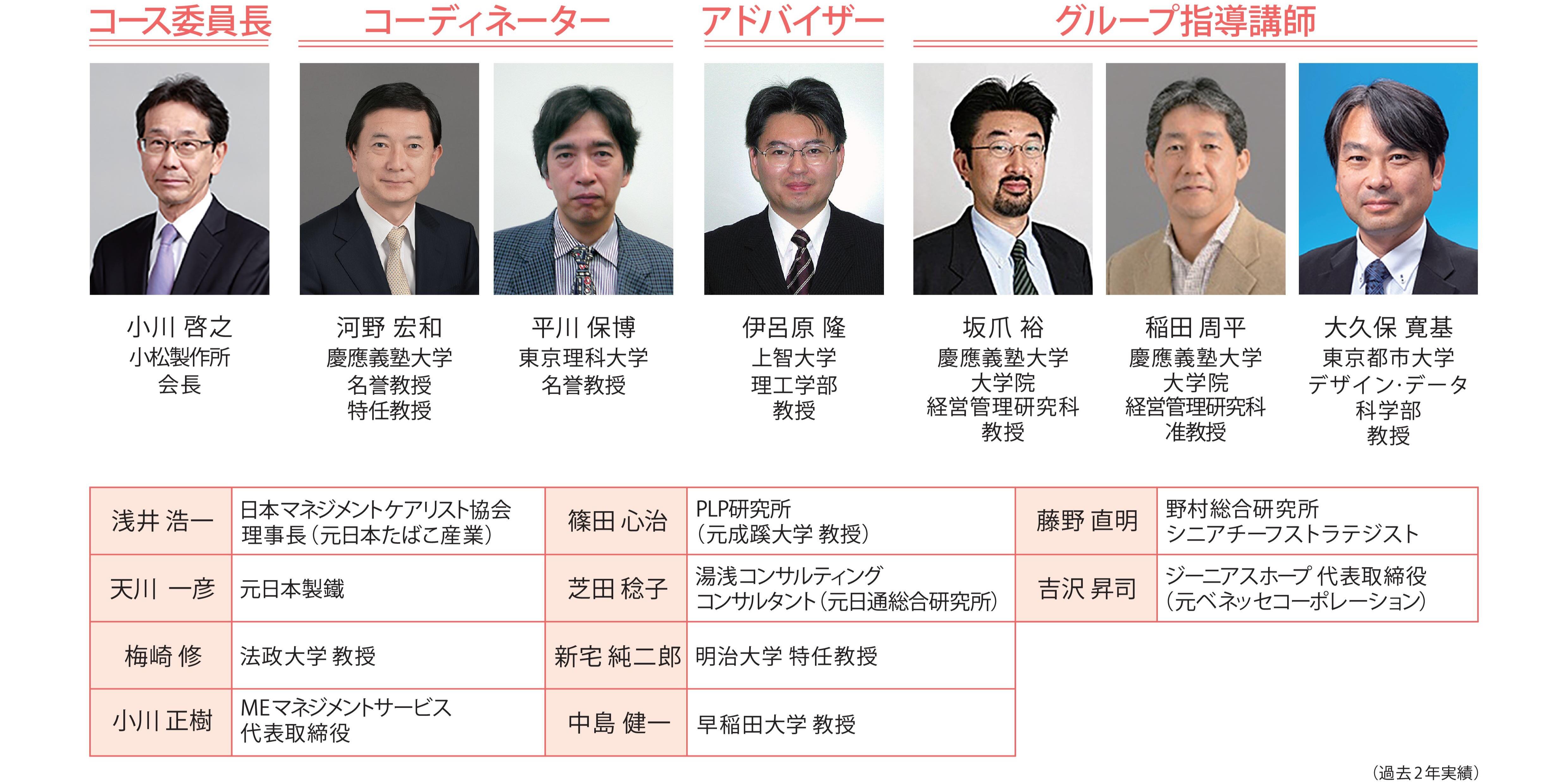

- 講師陣

グループ研究

―参加者相互の問題意識をベースとした議論と整理の場

- 経営アカデミーの「グループ研究」とは

-

講義とは別にグループでのテーマ研究に多くの時間を充てています。

多業種、多職種から集まった、異なる視点をもつメンバーと協働で、問題・課題意識の共有、テーマ設定、仮説構築と検証を行い、論文にまとめます。

一連のプロセスを通じて、表面的な事象の背景に存在する本質を掴みとって概念化する能力、古典から最新の研究を解読・理解する能力、自信を持って主張し他者に共感する人間関係力を磨きます。

- 研究テーマ(過去実績より抜粋)

-

- 製造プラットフォームの構築

- ムリ・ムダ・ムラの可視化と自律的・持続的改善の推進

- なぜ作業ミスは繰り返されるのか?~作業ミス発生の環境要因分析

リフレクション

―自己の振り返りと定着の場

講義ごとに学んだ内容、そしてそれを自社の経営や業務にどう具体的に活用するか、「リフレクションノート」にまとめます。

また、研修前・中間・修了時点で目標設定や自己の振り返り、課題の整理を行い、自己の学びを客観的に把握し、行動変容をもたらします。

広がりのあるプログラム:他社工場視察

テーマに沿って他社工場等を訪問し、改善活動はもとより、人材育成のねらいや考え方などを伺います。

- 視察先(2022~2025年度実績)

-

- 埼玉県秩父市

- KOA 様

- JFEスチール 様

- シチズンマシナリー 様

- 鍋屋バイテック 様

- 日立グローバルライフソリューションズ 様

- ヤッホーブルーイング 様

- リコーインダストリー 様

詳細はパンフレット、またはお問い合わせにてご確認ください。