第3回:価値創造の好循環サイクルへ~ANA(2025年10月5日号)

ANA(全日本空輸)では、「人財への投資を起点とした価値創造サイクルの好循環」を実現するための施策の一つとして、「付加価値創造に重点を置いた生産性向上」の取り組みを全社で推進している。

「価値創造サイクルの好循環」とは、「人財への投資」により、社員一人ひとりの働きがいや挑戦意欲を高め、全役職員が基本品質・生産性の向上を果たすことで、顧客の喜びを創出し、その先にあるANAグループの社会的・経済的価値の向上につながる循環のことだ。

「付加価値創造に重点を置いた生産性向上」は、単に費用や人員数などのインプットを減らすのではなく、IT投資やDX投資などを進めて「インプットの適正化」を図りながら、収入や顧客満足、サービス品質などのアウトプットを増やす(高める)ことで生産性を向上させる取り組みとなっている。

「インプットの適正化」は、断捨離やKAIZENによる効率化といったインプットを地道に減らす活動と、教育・研修の拡充や働きやすい職場づくりなどの結果的にインプットが増える活動との両立の意味もある。

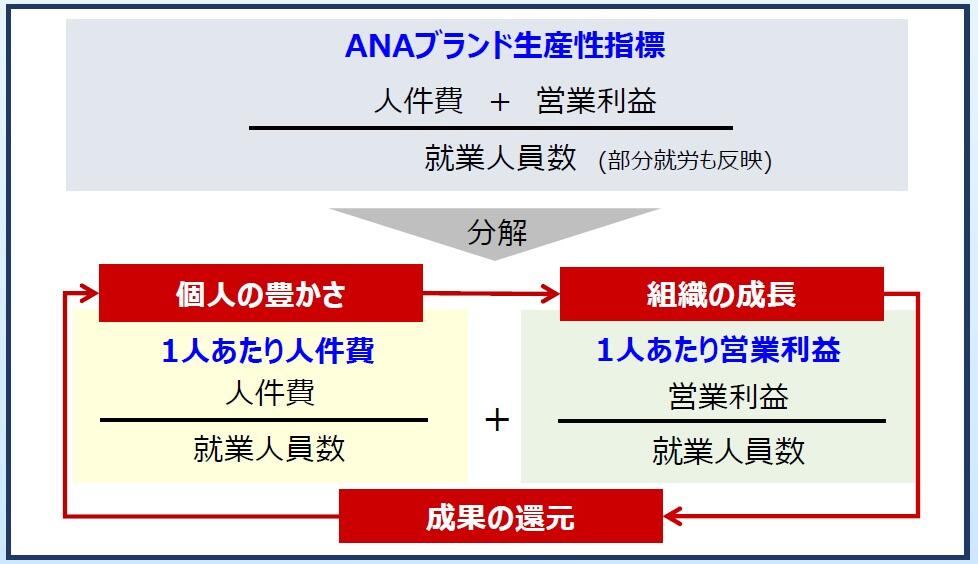

成果を測る指標として、「付加価値生産性指標」を設定(2025年度は、コロナ前の2018年度と比べて15%の改善を目指す)し、一人あたりの人件費(人財への投資)と一人あたりの営業利益(社員一人ひとりが生み出す付加価値)の双方を伸ばし、価値創造サイクルの好循環を目指している(図表参照)。

日本生産性本部では2024年度に、ANAの付加価値創造に重点を置いた生産性向上を支援するための研修を実施した。

ANAの役員、グループ会社社長を対象とした研修と、グループ会社部長を対象とする研修では、大川幸弘同本部常務理事が生産性に関する講義を実施した。

付加価値労働生産性を経営として全社展開するためには、最終的には「額」に落とし込む必要があるが、すべての組織で付加価値を「額」として設定することは不可能なため、組織の役割やミッションを起点としてアウトプットを考え、設定することが必要なことや、付加価値向上のポイントは人への投資(スキルアップ、リスキリング、公正な賃金処遇、やりがいのある職務配分等)やステークホルダーの価値向上(特に社員価値、顧客価値と社会価値)であることが説明された。

また、高村航・同本部主任経営コンサルタントは、グループ会社部長と、職種を問わず研修を希望した参加者に対して、付加価値向上に関する研修を実施した。

高村コンサルは、価値創造においては、「対象の価値は相手(顧客)が決める」ということから、商材の機能や魅力がそれを利用する顧客にどのように役に立つか」を考え打ち出すことが重要であることや、顧客が発信する表面的な要望の背景にある本当のニーズを解決できることで顧客から見た価値は非常に高まることを指摘した。さらに今後、アウトプットを増やして生産性を向上させていく際には、アウトプットの指標を「インプット量×確率」の式に分解し、インプット量と確率のどちらを高めていくかを検討することや、確率を高めることに目が向きがちだが、相応の量をこなさないと確率は上がらない点に注意しなければならないことも指摘した。

社員一人ひとりが主人公~

達野直樹・全日本空輸経営戦略室企画部KAIZEN改革推進チームリーダーの話

コロナ禍収束後の2024年、社員のエンゲージメントを高めていくためには人材への投資をしっかりやっていくことが必要だと経営層が打ち出した。給与や教育の機会など人材への投資もコロナ禍前以上の水準を目指している。社員のエンゲージメントが高まれば、サービス品質が高まり、それがお客様の満足につながる。ANAグループの経済的価値を高め、利益が上がることで、利益を人材への投資という形で社員に還元できるという考え方で取り組んでいる。

付加価値向上の取り組みは各職場で進んでいる。客室部門では、デジタルの効果的な活用によって、客室乗務員とお客様との接点時間を増やし、お客様の満足度向上につなげている。運航部門では月平均150件の手続き業務のKAIZENに着手したり、DXを推進し属人化していた業務の標準化と業務負荷の軽減に寄与している。ケータリング会社のトレーセット部門では機内食の作り方をクラス単位から便単位へ変更し、さらに冷蔵庫での保冷時間を短縮するとともに、便ごとにアサインしてあるトラックにも積みやすくした。

こうした事例は社内の事例共有サイト「Value+」(バリュープラス)に掲載し、共有と応用を推進しており、事例数は2577件に及んでいる。

生産性向上は一人ひとりが主人公であり、一人ひとりが自分ごととしてとらえ、自らの業務を見直し、業務における付加価値とは何かを考え、それを高めるアクションを実行できるような企業風土を醸成させていきたいと考えている。

「当たり前の謙虚さ」を捨てて~日本生産性本部主任経営コンサルタント 高村航氏の話

日本の生産性が長年停滞した原因の一つには、アウトプットとしての付加価値アップに対して、世界各国と比べ向き合ってこなかったことにあると言われている。その背景のひとつに強固なサプライチェーンを組むことで安定を手に入れようとした面などが挙げられるが、結果として日本の生産性は大きく下がってしまっており、我々は挽回しなければならない。

日本の伝統的な企業では、「それは私たちにとって当たり前ですから」といった謙虚さが裏目に出ている。自分たちの当たり前は相手にとっては当たり前ではないことが多い。自分たちのどこに付加価値があるのかを相手の立場に立ち、想像力をもって価値を値付けする能力を備えることが必要だ。

例えば、一部の飲食・サービス業では、日本人には当たり前の商品・サービスが外国人にとっては魅力的で、もっと高値で売れると気づき、外国人向けの高価格設定をしている。いくつかの格闘技やコンサート等のイベントでは、会場チケット代が席によっては数万~数十万円と相当の高価格設定だが、彼らは顧客が付加価値に応じた支払いをすることを知っており、そのために緻密なマーケティング戦略を練る。このように自分たちの商品・サービスが、対象の顧客にとって競合他社に比べて魅力的であるのかどうかを把握することが求められる。

私は仕事とは「作業+付加価値をつけること」だと定義している。作業は大事だが、今後AIが対応する範囲が広がっていく。人間にしかできないことは、考え、付加価値をつくることだ。付加価値を生むには「相手の役に立つ」という考え方が重要だ。その役立ち度の社会からの評価が付加価値額という具体的な数字で表される。

会社の付加価値額は社員の総和であるため、ANAのように経営側からの発信と全社的な取り組みが大事だ。一人ひとりの社員に至るまで、具体的な取り組みに落とし込んでいくことが生産性の向上にはとても重要だ。

◇ 記事の問い合わせは日本生産性本部コンサルティング部、電話03(3511)4060まで。

◇ 過去の連載も掲載している、生産性向上のヒントが見つかる情報サイト「生産性navi」もご覧ください。(おわり)

コンサルタント紹介

高村 航

慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社キーエンスにて17年間勤務し、コンサルティングセールスおよび営業戦略・販売戦術立案、チームマネジメントに携わる。

日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了、本部経営コンサルタントとして、企業の診断指導、人材育成の任にあたる。

(1980年生)

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-3511-4060

- FAX:03-3511-4052

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メール等でのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)