第6回 生産性改革は分母・分子2方面で 2名の有識者にインタビュー

連載「生産性改革 Next Stage」⑥ 生産性改革は分母・分子2方面で

生産性を巡る最前線の改革や今後の展望などを探る連載「生産性改革 Next Stage」では、「製造業の生産性改革」をテーマに、産業技術総合研究所理事長兼最高執行責任者の石村和彦氏と、自動車総連(全日本自動車産業労働組合総連合会)会長の金子晃浩氏がインタビューに応じた。日本の強みとされる製造業の生産性向上の方策について見解を述べた。

今こそ日本の製造業が強み発揮を

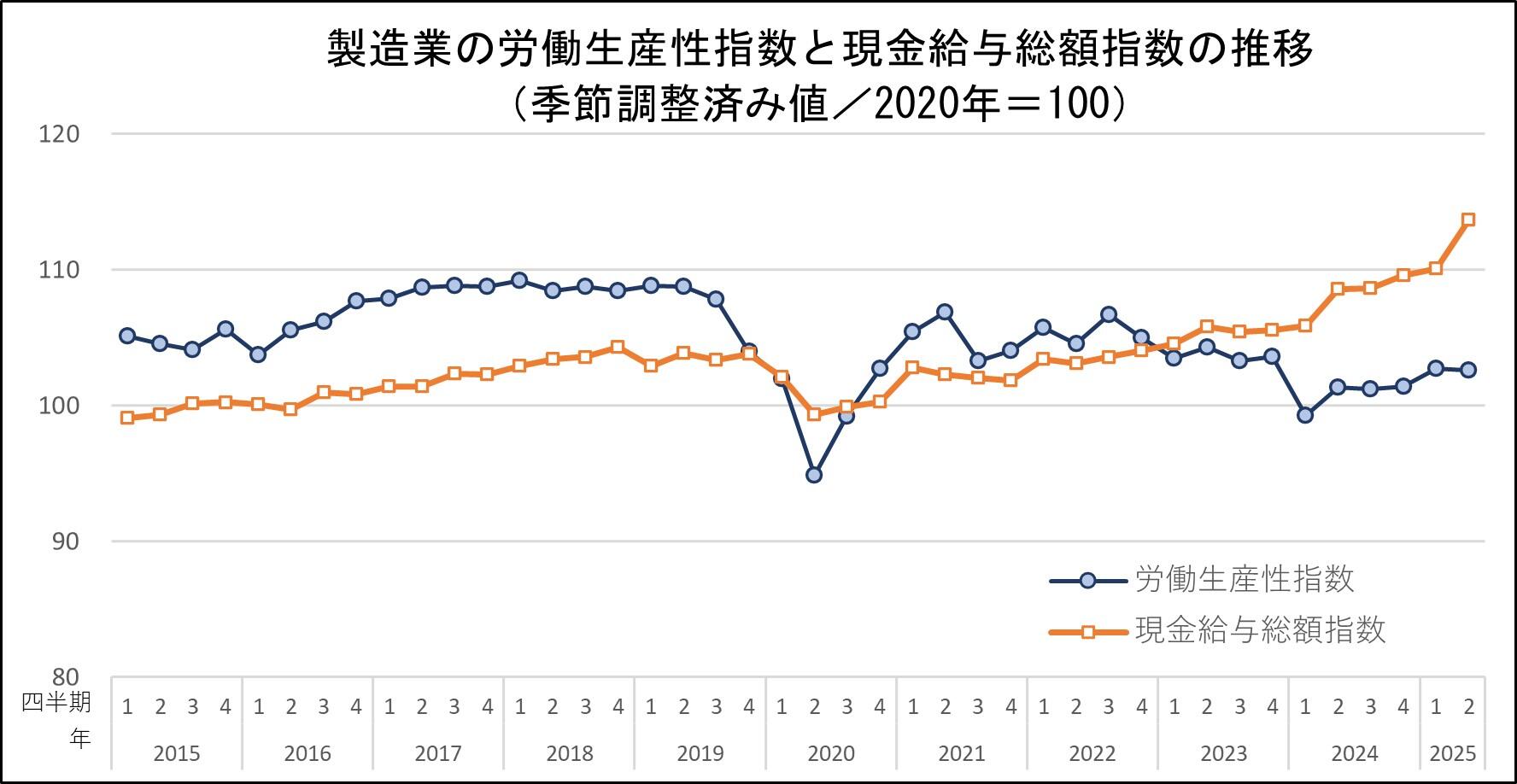

製造業の労働生産性は、コロナ禍の影響によって急激に落ち込んだ2020年第2四半期からはV字回復したものの、その後停滞が続いている。賃金は、労働生産性と歩調を合わせる形で推移しており、足もとの上昇幅は生産性を上回っている。

石村氏は「世界時価総額ランキングで、平成にはトップ10に軒並み名を連ねていた日本企業だが、今はトップ30にも入っていない。製造業の労働生産性が伸び悩んでおり、国際競争力の低迷は深刻だ」と現状に危機感を示した。

そのうえで「投入した生産要素を示す分母と、生み出される価値を示す分子の2方面で生産性改革を進めていくことが、日本の製造業を復活させるために必要になる」と指摘し、オープンイノベーションの推進や、生産現場のノウハウをデータ化して、AI・ロボットによる自動化を進めることなどを提言した。

一方、金子氏は「欧米の労働組合ではAIと人間が対立軸で捉えられることが多いが、人口減少が進む日本はそれに当てはまらない。機械にできることは機械に任せ、人間にしかできないことを人間がやるというマッチングができれば、人が活躍できる場所は必ずあり、それが日本の強みになる」と指摘した。

中国の台頭などグローバル競争の激化やトランプ政権の関税政策の影響により、日本の製造業が苦境に陥る懸念もある。金子氏は「業績悪化の解決策として、雇用の削減だけが選択肢になることには強く反対する。雇用の維持・拡大を前提に、労働界は日々の生産性の向上に貢献し、生み出された付加価値は公正な分配をするという生産性運動三原則の実践が今こそ大事だ」と述べた。

製造業は賃金上昇が生産性上昇を上回る

日本生産性本部 木内康裕上席研究員

製造業の労働生産性は、2020年のコロナ禍による大幅な落ち込みから早い段階で回復したものの、いまだコロナ前水準を回復するには至っていません。ただ、足もとの推移を概観すると2024年初めに底打ちしてから回復が続いています。生産性の推移は、業種によっても違いがありますが、業務用機械や生産用機械、汎用機械といった機械関連業種や化学などの業種で生産性向上が進んでいることが影響しています。

一方、製造業の賃金(現金給与総額)は2021年後半あたりから上昇が続いています。2022年から2024年はじめにかけては労働生産性が低下する中で賃金が上昇する状況にありましたが、足もとをみると両指標ともに上昇基調にあります。とはいえ、賃金の上昇幅が労働生産性の上昇幅を上回る形で推移しています。

経営トップの決断で共創進めよ

石村和彦 産業技術総合研究所理事長

石村和彦(いしむら・かずひこ)1979年、旭硝子(現AGC)入社。同社代表取締役社長等を歴任し、2020年に現職。24年から日本生産性本部理事。

他社が真似できない製品を

付加価値を高めるには、開発するのが難しく、他社に真似されにくいものを作ることが最大のポイントだ。モノを見て、分解して、分析したら、どう作ったのかが分かるモノづくりは、真似されやすい。

例えば、村田製作所が作っているMLCC(積層セラミックコンデンサ)は、スマートフォンやノートパソコンやタブレット端末に多く使われている。小さいチップを電子顕微鏡で見ると、誘電体層と内部電極がミルフィーユのように美しく多層積層された構造で、どうやって作っているのか分からない。

生産設備を自社で設計し、生産プロセスも自社で開発しているので、完全なブラックボックスになっている。競合品はあるが、同じように作ることは難しい。これが、世の中に必要不可欠なモノであれば、必ず付加価値は高くなる。

オープンイノベーションの課題

イノベーションを起こすような研究開発をやっていかないと、本当の意味で高い付加価値を取っていくことは難しい。自社でリスクを取って研究開発投資を進めていくことは重要だが、企業が研究機関と共創し、高い付加価値を生み出すオープンイノベーションという手段もある。

オープンイノベーションはスピーディな開発が可能で、強い企業同士がコラボすることによって、まったく新しい技術を生み出しやすくなるが、日本ではあまり成果が出ていない。その理由の一つが、企業に根強く残る「自前主義」の影響だ。

2022年のデータでは、日本の民間企業の研究開発費は14兆円あるが、大学などの公的な研究機関とコラボレーションした金額は0.7%の1000億円程度。件数は多いが小粒なものばかりだ。大企業の課長クラスの裁量で大学などに依頼できる範囲で研究することが影響しているのかもしれない。自社のポートフォリオを変えるくらいの研究に思い切って投資するには、トップが方向を示し、決断する必要がある。

米国や中国、ドイツなど諸外国では、国が戦略分野を定め、多くの企業が重点分野へのオープンイノベーションに積極的に参加している。日本でも、政府が戦略分野を示すことによって、企業に重点分野への積極的な投資を促すべきだろう。

省力化・省人化で分母改善

生産性向上には分子の話ばかりではなく、分母も極めて重要になる。分子の付加価値を高めるには時間がかかるが、分母を限りなく小さくしていく取り組みは、日本企業の得意分野でもある。分母側に投入する「人」に関しては、少子高齢化に伴う労働力人口の減少に直面している。社会課題の解決のためにも、省力化・省人化に向けて、ありとあらゆる手段を使って取り組む必要がある。

有効な手段としては、真っ先にロボット・AIの活用が考えられる。汎用データを使うAIの分野では、日本は先行されてしまったが、生産現場やサービス現場にあるデータをAIに活用し、生産性を高める分野では、日本の強みを発揮できるだろう。

生産現場やサービス現場には貴重なデータがたくさんある。今はデータの形になっていないので、人の熟練に頼るしかないが、これらをデータ化することによって、AI・ロボットの動作を飛躍的に向上させ、生産性向上に結び付けることが可能になる。

生産性の分母側を改善する省力化・省人化は、社会課題を解決すると同時に、産業競争力を強化することにもつながる。日本全体の戦略として考えるべきであり、現場に関するデータを集約するプラットフォームを構築し、資本を投入することが重要だろう。

新分野の技術習得を促す投資を

金子晃浩 自動車総連会長

金子晃浩(かねこ・あきひろ)1992年、トヨタ自動車入社。全トヨタ労連事務局長等を経て、2021年に現職。同年から日本生産性本部理事。

賃金上昇による生産性向上を

百年に一度の大変革期にある自動車産業だけではなく、製造業全般が事業変革期に直面しており、産業の在り方が問われる時代になっている。グローバルな競争が続く中で中国の台頭という直接的な脅威に加え、足もとではトランプ関税政策などの通商問題が、日本の製造業の生きる術をどうするのかという大命題を突き付けている。

若者たちに、製造業というジャンルに対する距離感が出てしまっている。人口減少に伴う労働力人口の減少が進む中、足もとの人手不足に限らず、中長期的な人材確保を見据えた対応は喫緊の課題だ。

現場感覚では考えられないが、名目の生産性が25年にわたり横ばいで、他国に比べて伸び悩んでいる。ほぼ同時期の30年間、賃金も上がっていなかった。

賃金の上昇は働く者のやりがいに効果があるだけでなく、生産性向上やGDPの拡大にも寄与する。自動車総連では25年春季生活闘争で1万2886円のベアを獲得し、賃上げ率は4.94%で、物価上昇を上回る賃上げを実現している。また、若者に対し、産業の魅力を下げることのないように、休日日数の引き上げなど労働条件の改善にも取り組んでいる。

技術と人の補完関係構築を

製造業の生産性が低迷している最大の原因は、人への投資が少ないことだ。リスキリングやOJT、OFF―JTを充実させることや生産性が高い設備の導入を進めることで、労働時間の短縮化を進めるべきだろう。

労働力人口が減少する日本では、多様な働き手を労働市場に迎え入れることが求められている。女性や高齢者が働きやすい環境の整備や、外国人とも良好な共生社会を築くなど、あらゆる手段を講じる必要がある。設備の自動化もその一つであり、AIやDXなどの新しいテクノロジーとも補完関係を築いて、他国との競争力を高めていくことが大事だ。

欧米の労働組合ではAIと人間が対立軸で捉えられることが多いが、日本の労組はその考えからは、距離を置いている。とはいえ、働く人たちを数合わせで考えることには反対の立場であり、AI・ロボットを取り入れたうえで、仕事と人の適正なマッチングが必要だと考えている。

例えば、溶接の技を磨いてきた人が突然、「旋盤をやってくれ」と言われても無理だ。もし、仕事の内容が変わるならば、リスキリングが欠かせない。リスキリングは転職のためのツールではなく、企業内での異動や配置転換を可能にする新たなスキルを取得する機会であると考える。

「企業力を高める」ことを目指して、企業側は人的投資を増やし、組合員側も問題意識を高く持ち、自らの腕を上げることが大事だ。機械にできることは機械に任せて、人間にしかできないことを人間がやるという適正なマッチングができれば、人が活躍できる場所は必ずある。

日本的経営の強み生かす

雇用の問題は、景気循環の中で過去にも起こっているが、今後も、「公正な移行」という考え方を訴えている。生産性運動三原則にあるように、「雇用の維持・拡大」を前提に、働く者が生産性向上に貢献し、その結果生み出された付加価値は公正に分配する。業績が悪化した時に、雇用問題だけが解決策になるということに対しては、強く否定する。

日本では労使は普段からたゆまぬ努力や話し合いによって知恵や工夫を出し合う。終身雇用や年功序列など日本的な経営を「悪しき慣行」と指摘する声もあるが、これまで築き上げてきた良好な労使関係は、海外にはない日本企業の強みでもある。人口が10倍の中国に伍していくには、日本独自のモノづくりの発想力やポジティブな労使関係という日本の強みをどう生かすかが問われている。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ