第5回 分厚い中堅企業層の形成が重要 2名の有識者にインタビュー

連載「生産性改革 Next Stage」⑤ 分厚い中堅企業層の形成が重要

生産性を巡る最前線の改革や今後の展望などを探る連載「生産性改革 Next Stage」は、「中堅・中小企業の生産性向上」をテーマに、価値創造研究所代表取締役会長の栗原美津枝氏と、JAM(ものづくり産業労働組合)会長の安河内賢弘氏がインタビューに応じた。生産性の高い中堅・中小企業を増やすための方策について見解を述べた。

「ものづくり」再生は地域の中小連携で

栗原氏は、政府の「中堅企業成長ビジョン」策定の作業部会部会長を務めた。そこでは、中堅企業は「成長余力「変化余力」「社会貢献余力」の三つのポテンシャルと、「国内投資拡大」「良質な雇用」「幅広い波及効果」の三つの役割があると指摘する。

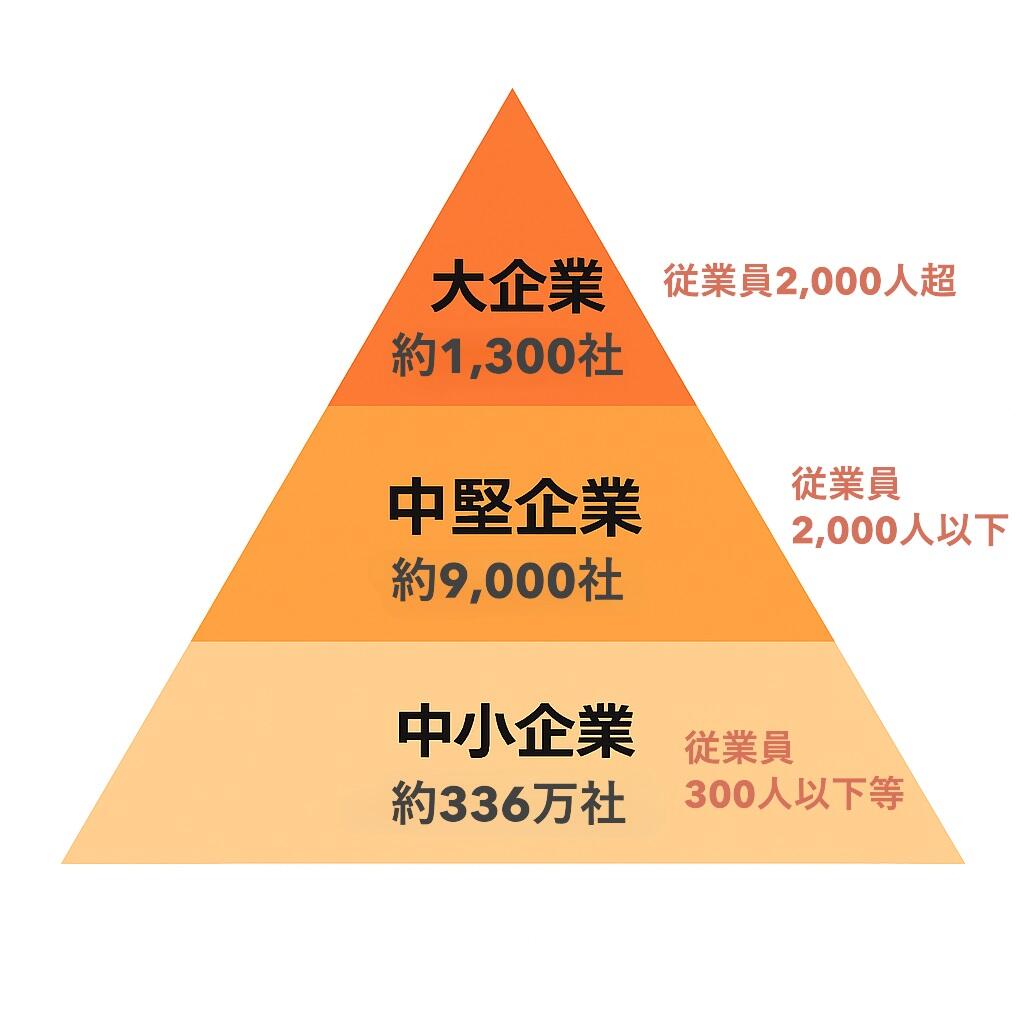

2030年以降に中堅企業の成長を政府目標の4倍以上(実質成長率年4%以上)にするKGIと、それまでに「約1割の中堅企業が年10%以上の生産性向上」「中堅企業のM&A数を約倍増(年1千件)」「中堅企業数を約2割増(2千社増)」とするKPIを定めた。

さらに自律的成長に向けた課題と官民で取り組むべき事項として、「成長ビジョン」と「ガバナンス」の構築のほか、資金調達や人材確保、M&A、イノベーション、海外展開、専門家活用、GX・DXの伴走支援・ソフトインフラを挙げた。

今後も施策の深化を図り、中堅企業等地域円卓会議を通じて、重点支援企業を選定の上、施策の効果を全国津々浦々に届ける。栗原氏は「日本経済の成長力を高めるには、中堅・中小企業の成長が極めて重要で、特に成長企業群として分厚い中堅企業層を作り上げることが鍵になる」との考えを示した。

一方、安河内氏は、少資源国家である日本の経済を支えている中小企業のものづくり産業の基盤が揺らいでいる中で、地方自治体や地方の大学、地場産業や金融機関、そこで暮らす労働者らが一体となって、地域から未来を切りひらくことが極めて重要になるとの考えを示した。

解決の糸口となる事例について、「地域企業条例」を制定している京都市を挙げる。地域の中小企業家たちが中心となって、「京都・地域企業宣言」を発出し、「中小企業は地域企業である」とした理念を共有し、中小企業と地域の共生関係を「一体的発展の戦略」へと高めた。

また、震災復興をきっかけに生まれた石巻水産加工団地の「石巻うまいもの」の中小企業連携は、複数社が商品開発のアイデアを出し合い、新商品を集めたアンテナショップを運営する。参加企業を一つの工場と見立てた、製品開発・製造、販売活動などの共通資源化に取り組んでいる。

安河内氏は「より現場に近い地方自治体が中心となって知恵を出すことで、中小企業の生産性向上や価格交渉力の強化に取り組むことが求められる」との考えを示した。

人材・デジタルを含む包括的な投資で生産性改革を加速

栗原美津枝価値総合研究所代表取締役会長

栗原美津枝(くりはら・みつえ) 1987年、日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行。同行監査役等を経て、2020年より現職。元経済同友会副代表幹事。今年8月よりDBJ設備投資研究所シニアエグゼクティブフェロー。

今こそ生産性向上が不可欠

日本の中堅・中小企業の労働生産性は、足元ではやや改善の傾向を示しているが、最近30年間の推移を見ると緩やかに低下している。経済環境に潮目の変化がみられる中で、コストカット経済から、付加価値経済への転換が求められており、労働生産性を高めることが重要だ。

生産性向上ニーズは2つある。1つ目は賃上げ起点の生産性向上だ。企業の賃上げは2年連続して5%を超え、中でも中小企業の賃上げ率が高くなっている。それを価格転嫁することは重要だが、価格転嫁だけでは課題の解決にはならない。

サプライチェーン全体でみれば、価格転嫁は最終的に消費者の負担増となる。賃上げに見合う生産性の向上のプレッシャーは、中小企業ほど強いはずだ。中小企業の賃上げ率が高い背景には、深刻な労働力不足があり、労働力不足への根本的な対処策として生産性の向上が必要だ。

2つ目は脱炭素だ。日本は、もはや環境効率の高い環境先進国とは言い難い。環境の効率性を示す炭素生産性(CO2排出量当たりのGDP創出の割合)は、1990年代前半は日本がトップクラスだったが、20年で追いつかれ、今や主要先進国で下位に低迷している。

以前は、炭素生産性を向上させるためには、省エネ機械を導入すれば効果が表れたが、今は、それだけでは不十分だ。労働生産性との相関性が高くなっており、脱炭素を進めるためにも労働生産性を上げることが不可欠となっている。サプライチェーン全体で脱炭素を進めるためにも、中小企業の労働生産性を上げることが大きな課題だ。

中堅企業は成長企業群

労働力不足に対応するため、外国人を雇用する中小企業も増えている。外国人雇用は、むしろ教育機会の提供などコストが高くなる傾向があるが、それでも、外国人にスキルを身につけてもらい、従業員の家族のケアも含め、戦力としての雇用定着に成功している地域の中小企業もある。「多様な人が活躍する」先進的な取り組みの実践が、成功の秘訣だという。

労働生産性が低い要因にデジタル化、IT投資の遅れがある。専門人材の不足だけでなく、女性を中心に非正規労働者が増えた影響が考えられる。非正規という形で労働参画が増えた結果、企業にとっても、働く人にとっても、人材育成によって付加価値を高める動機が失われた。

「中堅企業成長ビジョン」を策定する過程で再認識したが、中堅企業の労働生産性の水準は高い。経済産業研究所の調査結果によると、リーマンショック以降は、中堅企業の労働生産性は大企業をやや上回って推移している。小売や飲食などのサービス業は、大企業よりも中堅企業の方が労働生産性は高い。

中堅企業は中小企業とも大企業とも異なり、国内投資と良質な雇用を生み出す成長企業群となっている。地域経済貢献も高い。こうした中堅企業の層をより分厚くすることが重要だ。

付加価値経済へ意識改革を

この先の生産性改革で求められるのは、「コストカット経済から付加価値経済へ転換する」という経営者の強い意志だ。設備更新の資本蓄積も必要だが、付加価値を高めるイノベーション投資が必要であり、中でも、人材育成やマーケティング、ブランド戦略など「ビジネスで勝てる」無形固定資産への投資が鍵を握る。

AI・ロボットの導入に伴う生産性向上が期待される中、現場人材がより高度化し、生産性を向上させる余地は大きい。リスキリングなどによって専門性を磨き、活躍できる人材が中堅・中小企業に増えること、大学や研究機関と連携する場を増やすこと、大企業から中堅・中小企業に人材が移動する仕組みをつくることなどが求められている。

サプライチェーンで三原則実践を

安河内賢弘 JAM会長

安河内賢弘(やすこうち・かたひろ) 1997年、井関農機入社。JAM井関農機労働組合中央執行委員長等を経て、2017年より現職。同年から日本生産性本部評議員。

待遇改善と価格転嫁が課題

2025春闘は、1400の単組のうち、1118が要求を出し、回答があった671単組の平均は9594円となり、過去最高の賃上げ水準になりそうだ。とはいえ、大手と中小の差が開いているほか、中小企業間でも格差が拡大している。ベアゼロの単組もあり、人手不足倒産が大いに懸念され、個別に対策を打っていく必要がある。

前年までの数字だが、30歳の賃金の経年推移を見ると、大手と中小の差は、5万円超まで広がっている。人材獲得競争が激しくなる中で、積極的に中小企業で働こうという人材は稀だ。今後、中小企業の待遇をどう改善していくかは大きな課題だ。

中小企業で賃上げの動きが鈍い最大の課題は、価格転嫁が進んでいないことだ。バブル崩壊以降、大企業がコストダウンと株主配当を優先したために、労働分配率や設備投資、中小企業の価格転嫁力が犠牲になった。

それでも、失われた30年の間、日本の中小企業は物的生産性を上げてきた。しかし、価格転嫁力が落ち続けているために、付加価値生産性の向上が進まず賃金も利益も上がらず、再投資するための資金も稼げない状況が続いてきた。この状況を変えなければならない。

一定の競争力がある商品を作っている中小企業では価格転嫁が少しずつ進んできたが、汎用品を作っている企業では価格転嫁は難しく、やせ我慢して、必死に耐えている状態だ。

トランプ関税の影響を見極めるために大手の工場の設備投資が止まり、そのあおりで中小企業の仕事も止まってしまったという話も聞いた。「今は日本全体が耐えるべきだ」というムードが強まると、中小にとっては厳しい時代が来るかもしれないという懸念がある。

指針に基づく価格交渉を

中小企業が賃上げの原資を確保するための取引環境の整備の一環として、サプライチェーン全体の付加価値向上や大企業と中小企業の共存共栄を目指した「パートナーシップ構築宣言」が発出され、公正取引委員会が行った業界ごとの実態調査を踏まえた「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されている。

サプライチェーン全体で価格転嫁を進めようと、大企業が旗振り役となり、価格交渉ができる環境が広がりつつあるが、その流れは川中あたりで停滞している。労務費の価格転嫁を交渉する中で、労務費に関する詳細なデータを示すように要求されることもある。詳細なデータを出すにはそれなりの工数がかかるほか、自社の財務状態が丸裸にされてしまうため、交渉を諦めた事例もあると聞く。

指針では、最低賃金の上昇など一般的な理由でも交渉できると明記されているが、中小企業の経営者には指針自体を知らない人が驚くほど多い。パートナーシップ構築宣言については、知っていたとしても、「大企業がやるもの」という認識だ。

中小企業こそ未来の担い手

一方、私が視察したドイツでは、中小企業の取引における交渉力は決して低くない。日本の中小企業でも、ドイツ企業と取引している場合、価格交渉はビジネスライクであり、根拠を示せば応じてもらえる。確かにタフな交渉ではあるが、日本のような上下関係にはなりにくい。

世界でも、企業のほとんどが中小企業である国が多く、中小企業をどう活性化するかは、日本特有の課題というよりも、世界共通の課題だ。今後の生産性改革では、サプライチェーン全体での生産性運動三原則を実践していくことが重要だと考える。

中小企業が社会の主役であり、未来の担い手でもあるということを経営者も労働者も自覚したうえで、誇りを持ってイノベーションに取り組んでもらいたい。中小企業が元気になれば、この国は必ず明るくなる。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ