第7回 サービス産業は供給制約の克服が鍵 2名の有識者にインタビュー

連載「生産性改革 Next Stage」⑦ サービス産業は供給制約の克服が鍵

生産性を巡る最前線の改革や今後の展望などを探る連載「生産性改革 Next Stage」では、「サービス産業の生産性改革」をテーマに、ロイヤルホールディングス代表取締役会長の菊地唯夫氏と、UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)会長の永島智子氏がインタビューに応じた。国際的に低いとされている日本のサービス産業の生産性を向上させる方策について見解を述べた。

「非正規雇用」の処遇改善が課題

日本のサービス産業は、GDPの7割、就業者数の7割を占めている。労働生産性上昇率は2020年後半から概ね0%近傍で推移するなど低迷しており、足元でも停滞基調が続く。

菊地氏は「今後の人口減少を前提としたときに、生産性の低さはリスクが高い」と指摘。永島氏も「大きなパイを占めるサービス産業の生産性向上が、日本経済の持続的成長には欠かせない」との認識を示す。

サービス産業の生産性が低い背景には、サービスは提供した瞬間に消費されるという同時性があるため、人員を一人減らした場合、その分サービスが劣化し、付加価値が減少するという構造的な問題がある。機械化した分、生産性向上が期待できる製造業とは違いがある。

また、30年間にわたるデフレによって価格競争に陥り、利益を確保するためにコストカットを続けた結果、付加価値の総額が減り、生産性が低下した。他にも、参入障壁が低いことや、知財の特殊性が認められにくいなど、過当競争に陥りやすい。

菊地氏は「これまでのチェーン店は、規模を拡大することで、価値を最大化させてきたが、人手不足という供給制約によって、その戦略が通用しなくなっている」と指摘。レストランで店舗数や営業日数、営業時間などサービスの規模を戦略的に圧縮する一方で、ファストフードでは徹底的な自動化を進めていることを明らかにした。

永島氏は「人への投資が最も重要であり、短時間組合員の処遇の改善は非常に大事なポイントになる」と述べ、UAゼンセンで進めている「非正規雇用」の組織化(組合員化)を他の産別でも進めるなど、「非正規雇用」の処遇改善に日本全体で取り組む必性を訴えた。

小売業は賃金上昇も生産性停滞

日本生産性本部 木内康裕上席研究員

サービス産業の労働生産性は、コロナ前水準を下回る状況が続いているものの、2021年後半から緩やかながらも回復するトレンドが続いています。これは、宿泊業や生活関連サービス業、娯楽業といった対個人サービスの業況が急速に回復したことで、生産性も向上していることが影響しています。

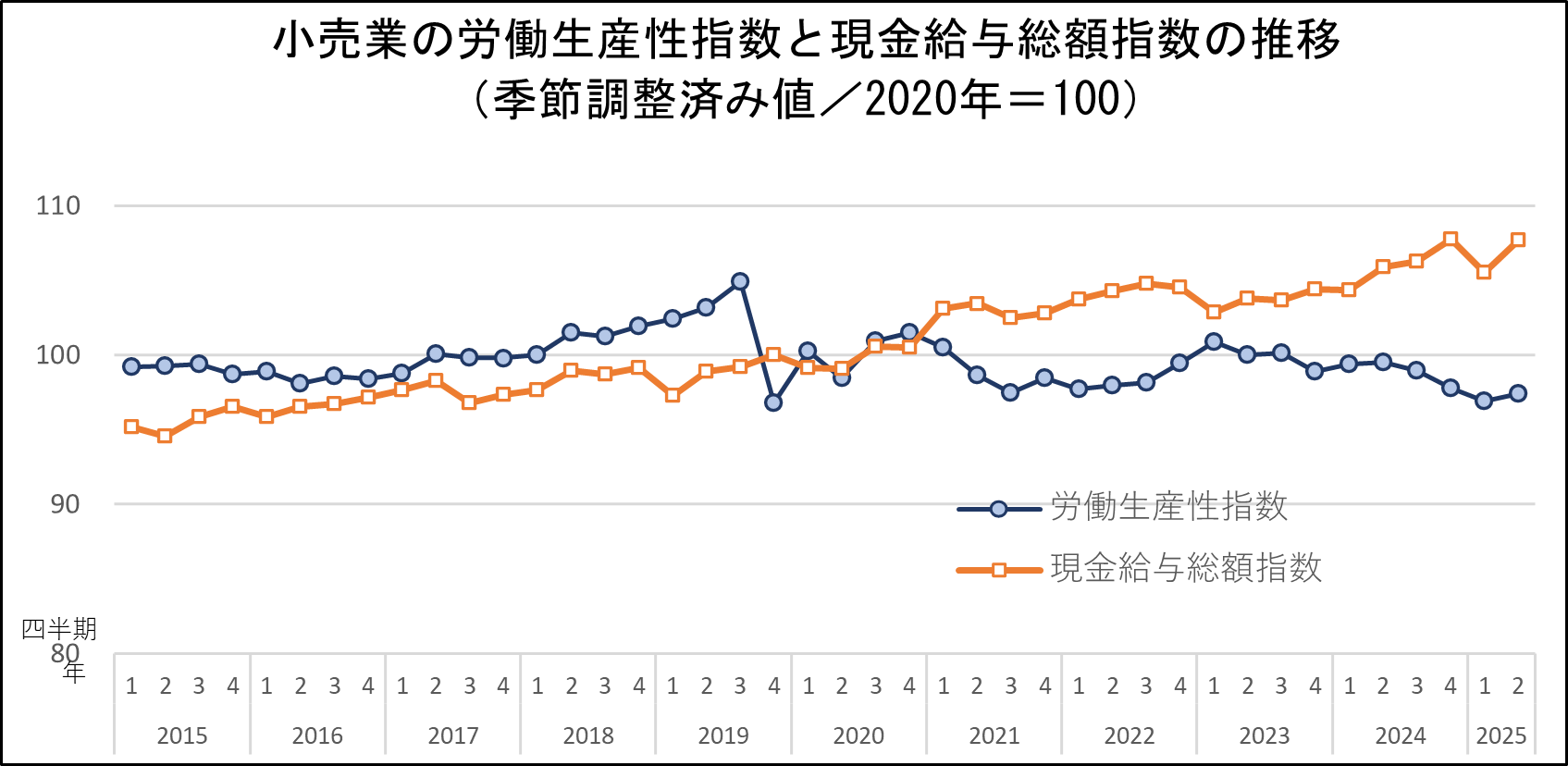

一方、産業規模の大きい小売業の労働生産性の推移をみると、2023年はじめをピークに緩やかながらも低落するようなトレンドになっています。しかし、賃金(現金給与総額)は、振幅があるものの概ね上昇基調で推移しています。これは人手不足を解消するために賃上げが進んでいることが大きく影響していますが、「企業の賃金支払い余力」を生み出す生産性が伸び悩んでいることからすると、企業は利益を削って賃上げを行う厳しい状況に直面しているとみられます。

価値多元化時代 人間力が要

菊地唯夫 ロイヤルホールディングス代表取締役会長

菊地唯夫(きくち・ただお)日本債券信用銀行、ドイツ証券を経て2004年にロイヤル入社。19年に現職。22年からサービス産業生産性協議会副代表幹事。

「アート」的と「サイエンス」的

外食には、「ロイヤルホスト」のように人の力や接客、心地よい空間などの要素が重要となる「アート」的な業態と、「てんや」のようにテクノロジーを導入することで手軽に食事ができる「サイエンス」的な業態があると考えている。同じサービス産業でも価値創造プロセスが全く違うので、それぞれのビジネスに合わせた価値創造プロセスの再構築が必要になる。

すべての業態が「アート」と「サイエンス」の間のグラデーションのどこかに位置していると想定する。「アート」が強い領域では、人間が価値創造をよりしやすくするようにデジタルを活用すべきだし、「サイエンス」が強い領域はテクノロジーを進化させていくことが大事だ。

「ロイヤルホスト」では店舗数の削減や営業時間の短縮といった規模の戦略的圧縮を行い、価値の復元に取り組んだ。強みであるお客様との接点はあえてアナログにこだわり、質を向上させている。その代わりに、裏側の厨房などで大胆にデジタル化を進めている。こうした取り組みにより、サービスの質が向上すると、メインの食事に加えデザートまで注文しようという顧客が増える。一方「てんや」では、注文用のタブレットなどのテクノロジーを導入することで、より少人数でも、効率的に適切なサービスを届けられる。

worthで差異化を

インフレで価格転嫁が進んでいるが、生産性は上昇していない。単純な価格転嫁ではなく、お客様に価値を認めていただき、結果として対価が上がる場合にしか付加価値の上昇はない。

これを実現するためのキーワードは「value(バリュー)」と「worth(ワース)」だ。両方とも「価値」を意味する言葉だが、使われ方が違う。ビジネス用語でバリューを使うときは、比較対象を想定している。バリュー競争は価格競争に陥りやすく、弱者から疲弊していく。

これに対し、ワースを使うときは、比較対象がなく、「そこに行かないと体験できないような特別な体験価値」などを指す。根源的な価値であるワースで差異化を図り、強みにしていくことがサービス産業の生産性向上のヒントになる。

ただ、外食チェーンにとってはバリューも大事だ。バリューを求めているお客様も多く、価値競争が多元化していると考えるべきだろう。価値創造のプロセスの多元化に対応して、人間も多元的になることが求められる。自分たちの事業の価値は何かを自覚し、良質なサービスを提供することができるのかが鍵で、最後は人間が重要になる。

二強二弱から「三方よし」へ

資本主義社会では、経済成長が全てのステークホルダーに幸せをもたらす。しかし、成長が止まると、小さいパイを奪い合うように対立が起こる。

対立は、株主・お客様の二強と、従業員・取引先の二弱の構図を生んできたが、二強二弱の歪みが表面化し、修正する動きが出ている。従業員に対する働き方改革と取引先の価格転嫁を促す取引価格適正化がその例だ。

二強二弱を分ける境界線は、「選ぶ立場か、選ばれる立場か」であり、小さいパイは「選ぶ立場」の二強に分配された。これまでの経営は「お客様」と「株主」から支持されていれば評価されたが、供給制約により、この構図が大きく変化している。

人手不足により、従業員も選ばれる側から選ぶ側になり、取引先の立場も次第に選ぶ側に移行しつつある。これからは、すべてのステークホルダーに支持されないと、持続性が担保できない社会へと、パラダイムシフトが起こっているのだ。

売り手良し、買い手良し、世間良しの「三方よし」を実現するには、生産性向上しかない。供給制約がより厳しくなれば、経営者は、生産性向上を一段と強く意識すべきだろう。

「人への投資」 好循環の起点

永島智子 UAゼンセン会長

永島智子(ながしま・ともこ)1993年ニチイ入社。イオングループ労連会長等を経て、2024年に現職。23年から日本生産性本部評議員、24年から理事。

サービスに相応の負担を

UAゼンセンは、繊維・化学等製造業のほか、流通・小売、宿泊・飲食・サービス、運輸などの多様な業種で構成される産業別労働組合だ。コロナ禍では、感染対策のための非接触やコロナ後の要員不足といった供給制約をきっかけに、主に大手企業においてICTの活用や業務プロセスの改善などが進展した。

例えば、小売業におけるセルフレジや飲食店のタッチパネルによる注文、配膳ロボット、航空機やホテルの自動チェックインシステムなど、勢いよく進化している。AIを活用して来店客の動向を予測し、来店客の動線を把握して売場対策を進めているケースもある。

日本のサービス産業はGDPの約7割を占め、従事している人の数も多い。サービス産業の生産性向上は、日本経済の持続的成長には必須だ。これまでの取り組みが、生産性向上の数字に反映できているとは言い切れないが、今後、少しずつ効果が表れてくるとみている。テクノロジーの導入は初期投資や運用費用がかかるので、中小企業への拡大に向けて、コストがいかに下がっていくかが焦点になる。

日本では「サービスは無料が当たり前」という商慣習が根付いていて、過度なサービスを要求されることもあり、生産性を低迷させる要因になっている。企業がそういう商慣習を作ってきた側面もあるが、人手不足が進む中で、サービスを提供する側も受ける側も、サービスには相応の負担が発生するということを互いに認め合わないと、生産性は向上しない。

非正規の処遇改善が重要

生産性低迷を招いた最大の要因は、安い労働力に頼り切ってきたことだ。日本の小売業では、パートタイマーが7~8割が当たり前だが、米国では3割、ドイツでは5割程度であり、日本では非正規の比率が高すぎる。

非正規は不安定雇用であり、賃金が低く、教育機会が正規社員に比べて少ない。このため、勤続年数が短く、転職を繰り返すことが起こりやすく、熟練度が低くなりがちだ。

人手不足は構造的な課題であり、非正規の正規化や処遇の改善は非常に大事なポイントだ。UAゼンセンはパートタイマー等の組織化に取り組んできたが、他の産別においても、また、日本全体でも、非正規の組合員化、処遇改善に取り組むべきだ。

人への投資が最優先課題

「雇用の維持・拡大」「労使の協力と協議」「成果の公正な分配」を掲げる生産性運動三原則は堅持するべきだが、労働力人口が減少する中で、世界と競争し、国を守り、経済を成長させるためには、三原則を読み替える必要があると考えている。

つまり、順番で言えば最後にある「成果の公正な分配」を「人への投資」と読み替えて、いの一番に掲げるべきだ。「人への投資」を行った上で、「労使の協力と協議」のもとに、生産性向上を成し遂げる。その結果として、「雇用の維持・拡大」、つまり「企業の持続的成長」が実現する。

「人への投資」は、賃金だけではなく、教育やその他の福利厚生などを充実させることである。それをやることによって、イノベーションを生み出すことにつながり、エンゲージメントが高まり、生産性が向上し、人々の購買力の向上につながり、内需が拡大する。

日本では、多くの優秀な人材が非正規として働いているが、パートタイマーであることを理由に単純作業に閉じ込めておくべきではない。単純作業はAIやロボットに任せ、従業員には人間でなければできない仕事や高い付加価値を生み出す仕事についてもらうことを戦略的に進めていかなければならない。非正規従業員を戦力化することが、低迷しているサービス産業の生産性を高めるための喫緊の課題だ。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ