2024年度第3回生産性シンポジウムを開催しました

2024年12月26日

日本生産性本部は2024年12月26日、「2024年版労働生産性の国際比較~国際的にみた日本の労働生産性」をテーマに、2024年度の第3回生産性シンポジウムをオンライン開催しました。

デジタル技術の活用

シンポジウムではまず、木内康裕 当本部生産性総合研究センター上席研究員が、昨年末に公表された「労働生産性の国際比較2024」をもとに日本の労働生産性の現状について解説しました。

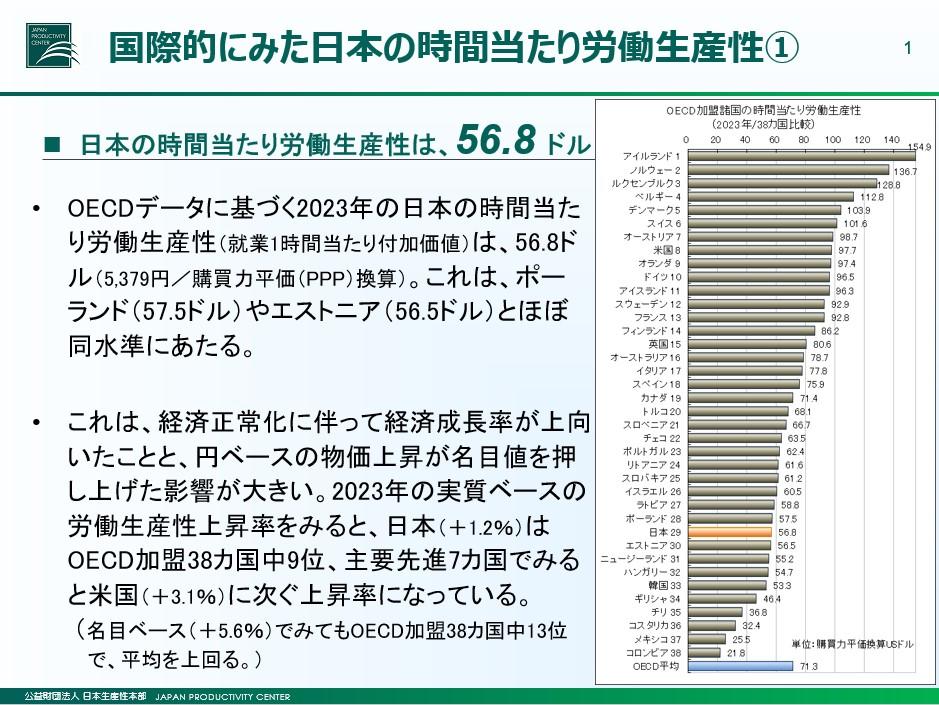

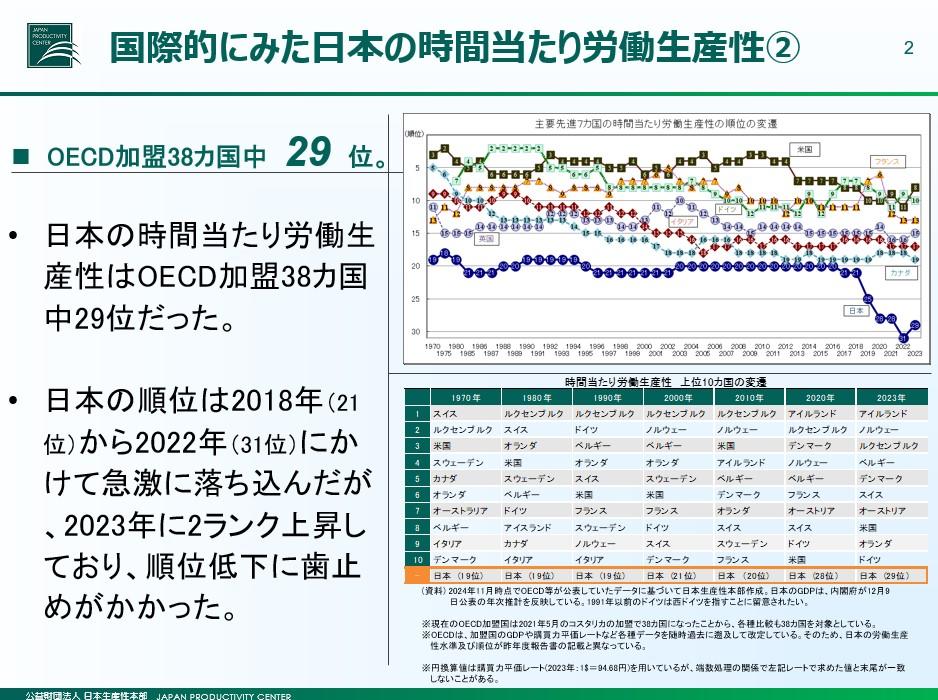

木内上席研究員(=写真左)は、2023年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は56.8ドル(5,379円)で順位ではOECD加盟38カ国中29位であることなどを説明しました。

そのうえで、デジタル技術を活用した生産性向上の方法論として、SNSやECなどのデジタルツールとリアル店舗の連携、デジタル技術を活用した価格戦略(ダイナミックプライシング)などが重要だと指摘しました。

日米格差は拡大

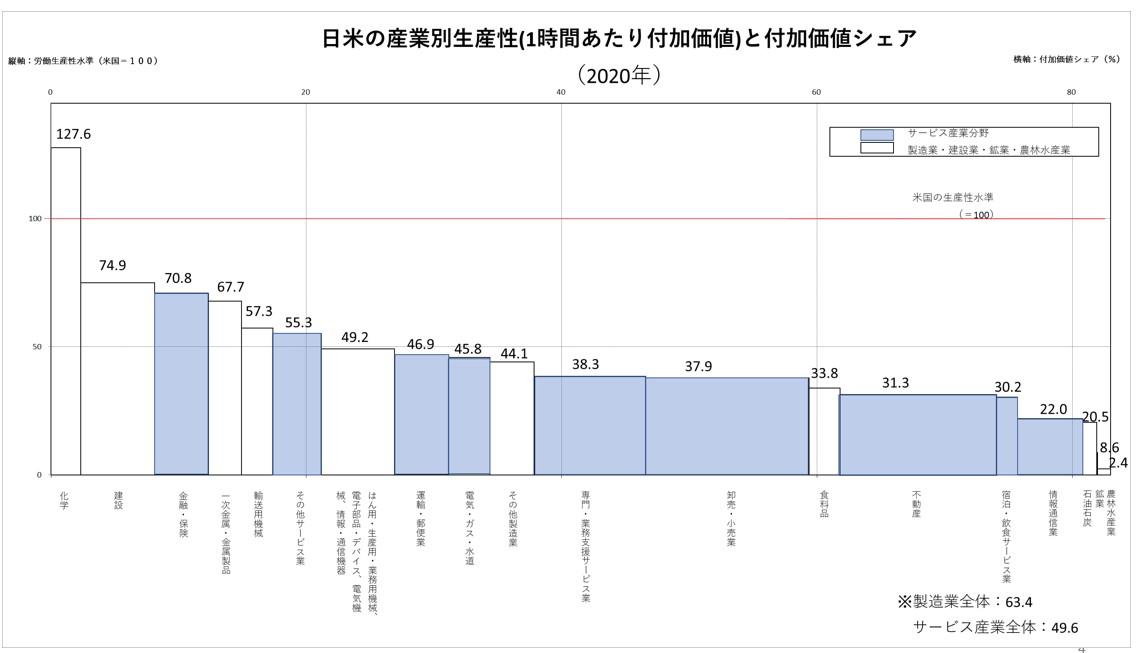

次いで、滝澤美帆学習院大学経済学部教授(=写真右)が、昨年末に公表された「産業別労働生産性水準の国際比較~2024~2020年データでみた日本の主要産業の現状」をもとに、日本の主要産業の労働生産性の現状について講演しました。

滝澤氏は、日本の労働生産性が、サービス産業では大半の産業で米国の50%未満の水準であることや、製造業、サービス産業ともに労働生産性の日米格差が拡大していること、ドイツとの比較では、この5年で製造業の生産性格差は縮小し、サービス産業の格差は拡大していることなどに触れ、「生産性向上による日本経済の発展を目指す余地は十分残されている」と述べました。

国際的にみた日本の時間当たり労働生産性①

国際的にみた日本の時間当たり労働生産性②

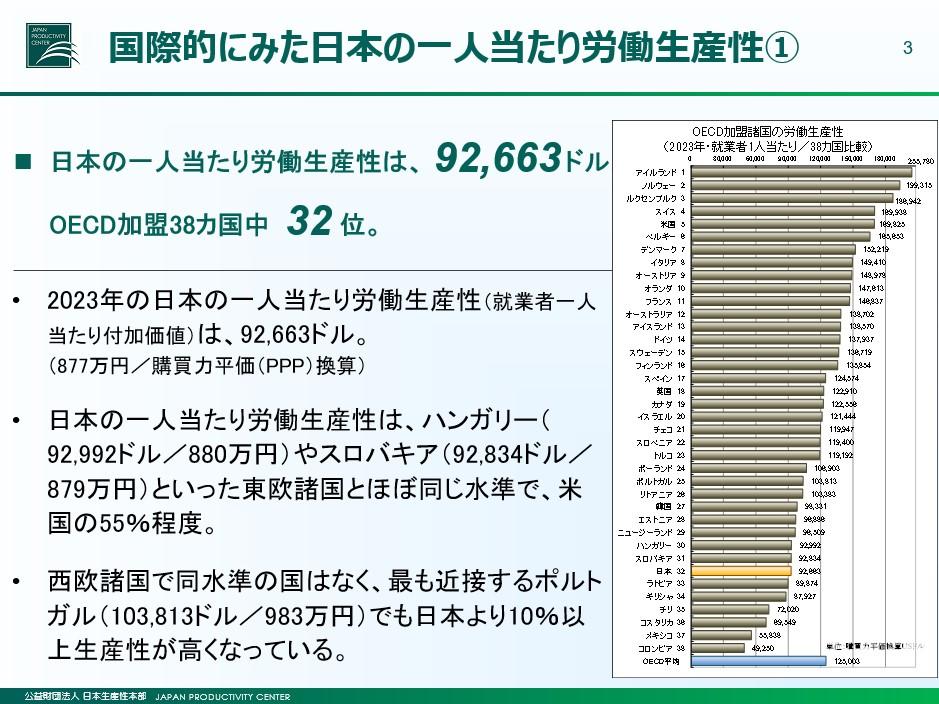

国際的にみた日本の一人当たり労働生産性①

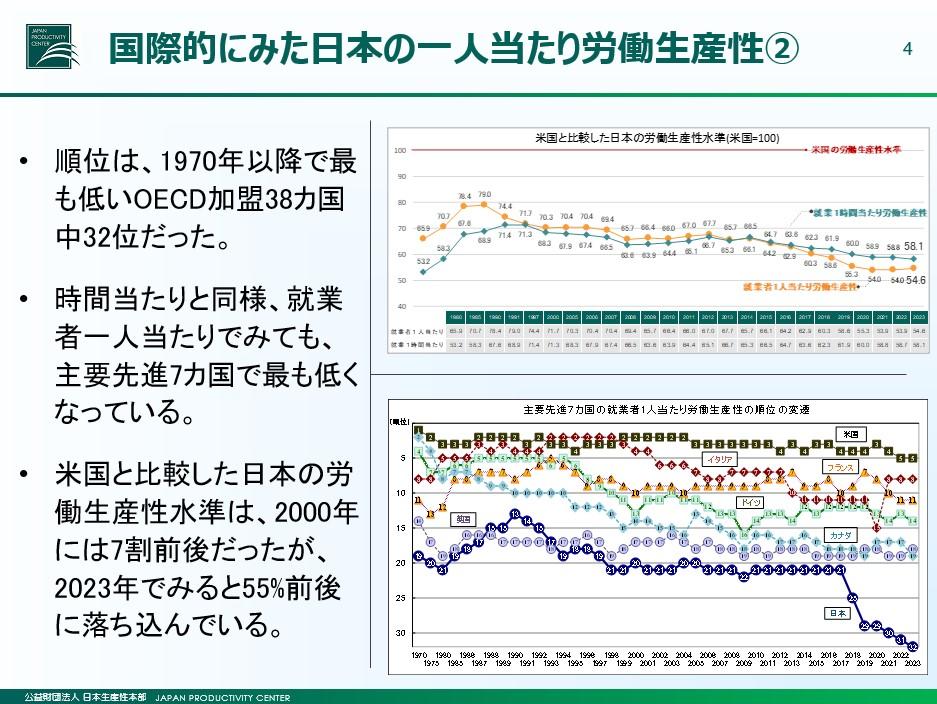

国際的にみた日本の一人当たり労働生産性②

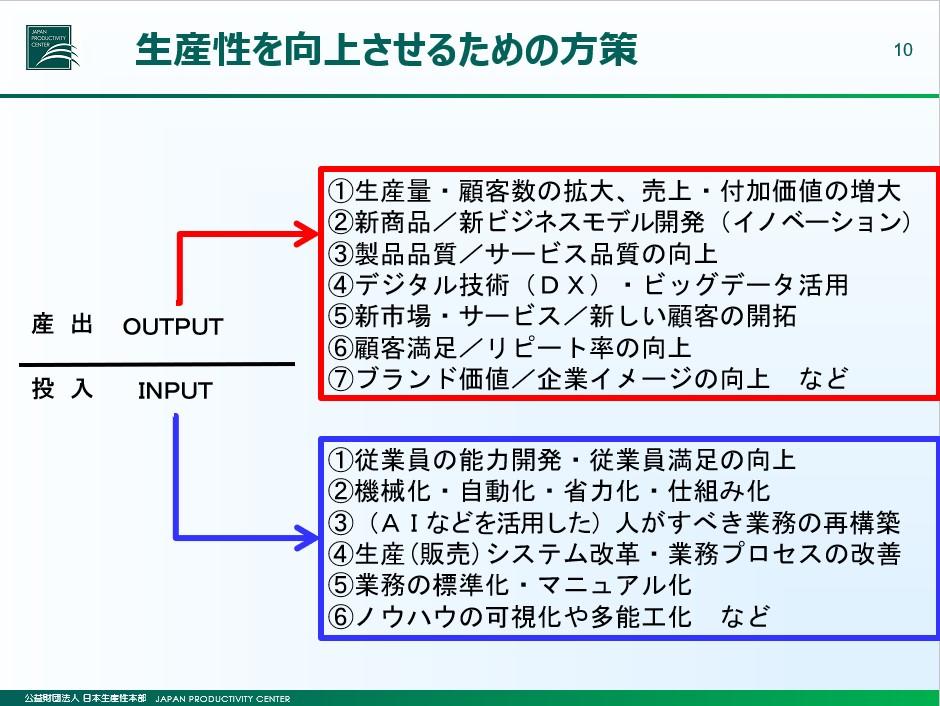

生産性を向上させるための方策

日米の産業別生産性(1時間あたり付加価値)と付加価値シェア

登壇者

滝澤美帆 学習院大学経済学部経済学科教授

2008年一橋大学博士(経済学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学教授、ハーバード大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経て、2019年より現職。中小企業政策審議会、財政制度等審議会など中央省庁の委員を歴任。主な著書に「グラフィック マクロ経済学 第2版」(新世社、宮川努氏と共著)、「コロナショックと働き方」「コロナショックの経済学」(中央経済社、宮川努氏編)などがある。。

木内康裕 日本生産性本部生産性総合研究センター上席研究員

立教大学大学院経済学研究科修了。政府系金融機関勤務を経て、日本生産性本部入職。 生産性に関する統計作成・経済分析が専門。労働生産性の国際比較分析などのほか、アジア・アフリカ諸国の政府機関などに対する技術支援も行っている。主著に、「新時代の高生産性経営」(分担執筆、清文社)、「PX:Productivity Transformation ―[生産性トランスフォーメーション]企業経営の新視点―」(分担執筆、生産性出版)など。