第13回 Suicaの当たり前を超え、生活デバイスに JR東日本

連載「ミライを変える革新力」⑬ Suicaの当たり前を超え、生活デバイスに JR東日本

人の流れを止めない

「Suicaの進化、生活ぜんぶこれひとつ」。JR東日本のポスターのキャッチコピーが目を引く。今から20数年前、磁気切符が主流だった時代、駅の券売機前には行列。ラッシュ時の改札には限界があった。

そんな時代、非接触技術を活用して交通の利便性を高めようとする計画がスタート。JR東日本は、人の流れを止めない、一秒一人通過できるという性能を求めてソニーが開発に携わった非接触型ICカード技術方式「FeliCa」を採用。Suicaの導入で、駅の風景は一変。鉄道利用のあり方を大きく変えた。

その広がりは、相互利用によって加速した。首都圏での「PASMO」との提携に始まり、JR西日本の「ICOCA」、JR東海の「TOICA」、JR九州の「SUGOCA」、JR北海道の「Kitaca」など全国の交通系ICカードと接続。これにより、一気に利便性が向上した。

Suicaは、電子マネー機能の搭載で、ショッピングが可能になり、都市でも地方でも当たり前に使える。それは、お互いの交通事業者が加盟店を開拓し、共通で使える環境を築いてきたからだ。今年3月、訪日外国人向けの「Welcome Suica Mobile」も発行。入国前にアプリで事前にチャージでき、入国直後から利用できる。

バリューや電子マネーの個人間送付

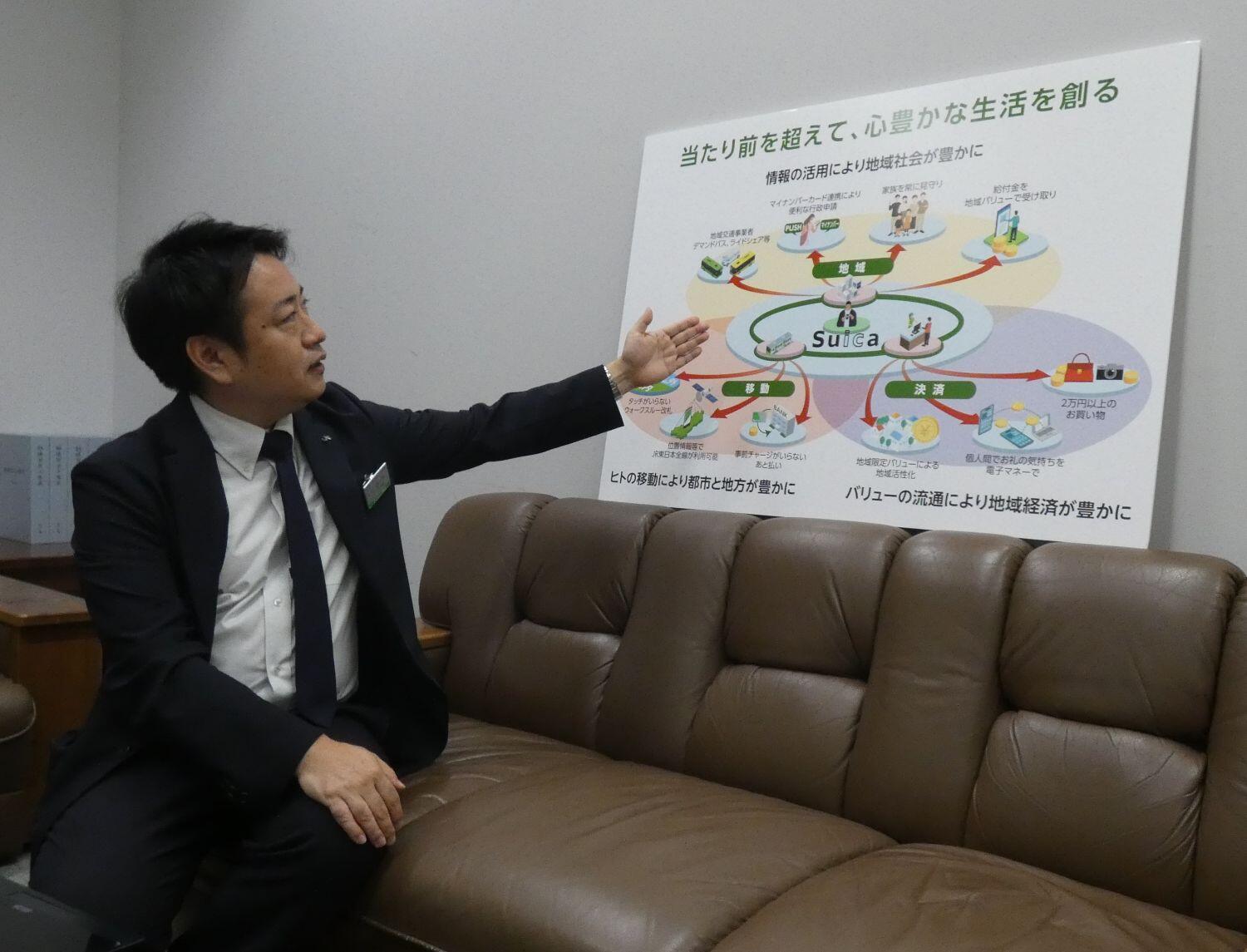

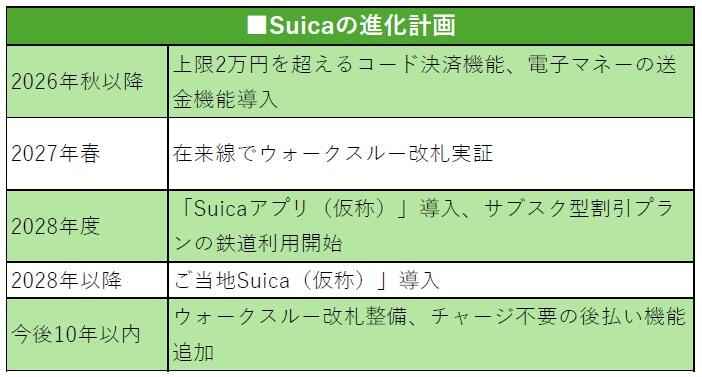

2024年12月、JR東日本は今後10年以内の実現を目指す新サービスの計画「Suica Renaissance」を公表。JR東日本マーケティング本部(Suica戦略)マネージャーの平井辰徳氏は、「Suicaの当たり前を超えます」と語った。

そして、「モバイルSuicaでは、上限額(2万円)を超えるお買い物にもご利用いただけるコード決済機能のほか、家族や仲間同士でバリューや電子マネーを送り、受け取る機能も追加します」。クレジットカードや銀行口座をひも付けることで事前にチャージする手間を省き、後払いを可能にするほか、タッチすら不要な「ウォークスルー改札」の開発も進めていく。さらに、A地点とB地点を結ぶ、いまの定期券の当たり前を超えていく。例えば、毎月の月額料金を支払うことにより自宅のある大宮駅を起点として、どの駅に行っても、運賃が割引となるサブスク商品の利用が可能となる。

今後10年間にわたるSuicaの進化について説明するJR東日本Suica戦略マネージャー平井辰徳氏

各地域に根差した新しいサービス

「Suicaは、移動と決済の2軸で進化してきましたが、地域との接点を本格化させたいと考えています」と平井氏。2028年度以降、通常のSuicaサービスに加え、MaaS機能や地域自治体、地域社会のコンテンツ等の地域独自サービスが利用できる「ご当地Suica(仮称)」を導入する計画だ。

マイナンバーカードと連携することで、特定の地域住民向けのご当地Suicaとなり、当該地域の行政申請に対応するほか、MaaS機能を活用したデマンドバス予約や高齢者割引、さらには給付金を地域バリューで受け取ることも可能となる。ご当地Suicaを通して自治体と連携した地域密着サービスを提供する。平井氏は、「各地域に根差し、生活シーンをDXし、地域が抱える課題を解決するお役に立ちたいと思っています」と説明。地域創生にも貢献していく。

リアルタイムで暮らしを支える

新サービス計画を支えるのは、JR東日本が進める「センターサーバー化」だ。Suicaの処理データをセンターサーバーで管理する新たなプラットフォームをつくる。これにより、効率的、リーズナブルに様々なサービスを提供できるようになる。子どもが学校帰りにSuicaを使えば、保護者への通知が届く。帰宅時にエアコンや照明を自動オンにする「スマートホーム」との連携も視野にある。

Suicaは、リアルタイムで暮らしを支える情報基盤「生活デバイス」へと進化する。未来を見据えた挑戦。その根底には、「新しい当たり前を創り、心豊かな生活をつくる」という理念がある。

- ※日本企業は世界を変えるイノベーションの数々を生み出してきた。企業の革新力の源泉に触れつつ、新たなビジネス展開の動きを探っていく。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ