2024年度第5回生産性シンポジウムを開催しました

2025年3月27日

日本生産性本部は3月27日、「コミュニティ・エクセレンス(COE)による社会課題の解決」をテーマに、2024年度第5回生産性シンポジウムをオンラインで開催しました。米国・トレドにおけるコミュニティ・エクセレンスの取り組みを支えた民間事業者であるプロメディカによる事例紹介とともに、静岡・地域生産性向上プロジェクトのリーダーシップ・チームが日本初となる駿河におけるコミュニティ・エクセレンスの取り組みを報告しました。

初の日本版コミュニティ・エクセレンス(COE)を紹介

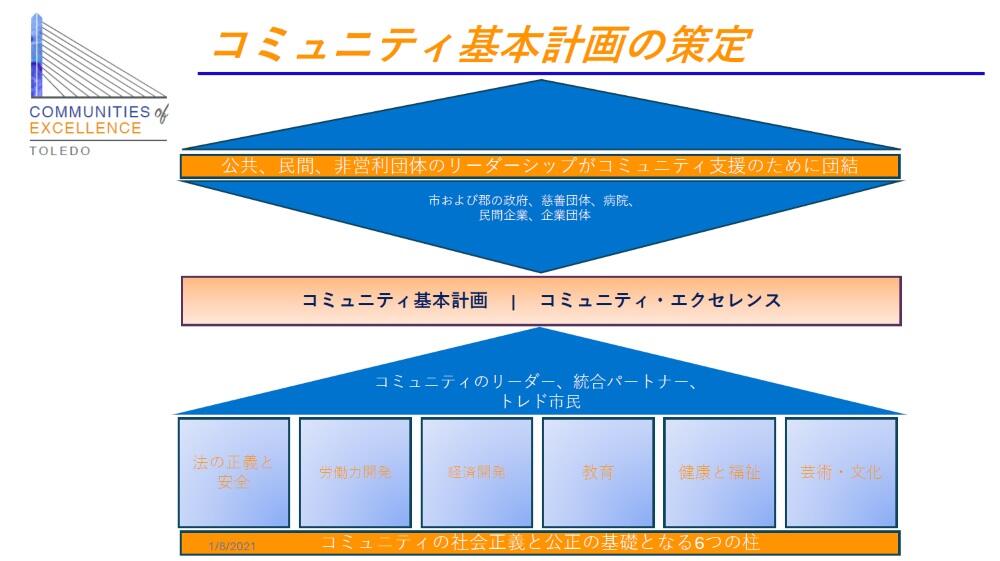

コミュニティ・エクセレンス(COE)とは、地域が抱える複雑な社会課題を解決するためのフレームワークであり、人材確保や事業承継、マーケットの縮小などの社会課題化した経営課題の解決に資する手法です。優れた経営システムを有する企業を表彰する「マルコム・ボルドリッジ国家品質賞」(米国)のフレームワークをベースとしており、米国では有効性が確認されています。2017年から始まり、全米で26のコミュニティが取り組んでいます。日本生産性本部は、地方の企業・団体が人材の確保や事業承継、市場の縮小など深刻な経営課題に直面していることに対応し、これらの経営課題の根本にある社会課題の解決を図る手法として、事業者や団体を対象に「日本版コミュニティ・エクセレンス」の取り組みを推進しています

シンポジウムでは、まず佐藤亨 日本生産性本部顧客価値創造センター部長がイントロダクションとして、「コミュニティ・エクセレンスの意義」について説明しました。佐藤部長は、「実施スキームはリーダーシップ・チームとバックボーン組織で、民間企業が中心的な役割を果たしている。社会課題が複雑化し、政府や個別組織で解決するには限界があり、コミュニティによる解決が有効とされている」などと述べました。

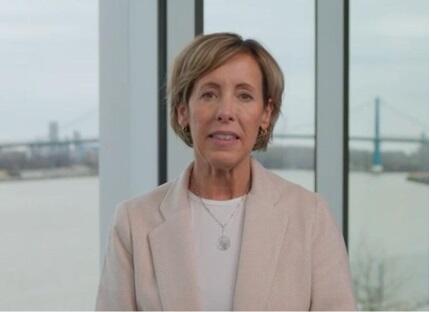

続いて、米国に本拠を置く非営利の医療系企業であるプロメディカ最高管理責任者のアンジェラ・ブラント氏が「米国・トレドにおけるコミュニティ・エクセレンスの取り組み」をテーマにした基調講演のビデオメッセージが寄せられました。

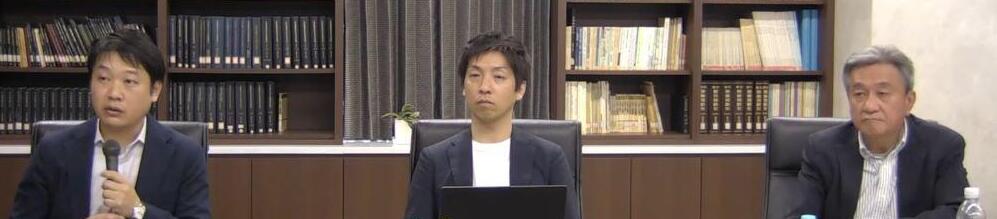

その後、日本版COEの初のケースとして、静岡・地域生産性向上プロジェクトのリーダーシップ・チームが実践している駿河での取り組みについて、柿原貴 静岡ガス人事担当マネジャーと井出雄大 静岡銀行地方創生グループ課長から報告がありました。モデレーターは黒田和光 日本生産性本部主任経営コンサルタントが務めました。

駿河のCOEでは、日本版COEのフレームワークであるコミュニティ・プロフィールの作成などに取り組みました。地域の特徴や課題などに関するデータを収集し、地域の課題を「若者の流出」と定義。「世代や性別にかかわらず、エクイティ(公正・機会の平等)を実現し、自分らしくいられる環境を創出することが重要だ」としました。

今後は、静岡県立大学での定期的なワークショップをベースとして、リーダーシップ・チームの出身組織などとともに、さらに交点を増やす取り組みも視野に入れる予定です。将来的に、地域内5市2町の行政をはじめ、公務・企業・学芸・公立団体・個人事業・NPO・NGOなどあらゆる団体を巻き込むことが期待されます。

短期・長期の目標 達成したら祝おう

ブラント氏の基調講演要旨

トレドの人口は約30万人で、日本と同様に人口減少に直面しています。2007年から2008年のラストベルト衰退の後、トレドの経済は回復に向かいましたが、詳しく分析すると、他の都市と比べて回復のペースが遅かったことが明らかになりました。

私たちは、より協力し合うことで、さらに持続可能な解決策を生み出せると考えました。データをもとに、どこに機会やギャップがあるのかを分析し、人口減少のほか、地域社会への貢献が高い家族世帯が流出していることが分かりました。

継続的に経済発展を実現するためには、社会に関するデータマーカーにも目を向ける必要があります。高校卒業率は、全米平均や州平均を大きく下回り、乳児死亡率の数値も州平均や全国平均より悪かったのです。

決して明るい話題ではありませんが、非常に重要な指標であり、ここから医療や教育へのアクセスが経済成長においても非常に大きな影響を与えるということを再認識しました。

コミュニティが協力して特定の課題に取り組んだ場合、素晴らしい成果が得られることもわかりました。禁煙推進の取り組みでは、トレドの喫煙率は24%から14%へと大幅に減少しました。

若い世代が地元を離れ、ほかの都市に移住する「ブレイン・ドレイン対策」にも取り組みました。トレドを魅力的な都市にする施策を推進し、ミレニアル世代の移住先ランキングで全米14位にランクインしました。

公園、動物園、美術館という地域資源の活用にも力を入れたことで、全米で最も優れたアウトドア空間を持つ都市の一つとして全国的に認知されるようになりました。結果として、住民が安心して暮らし、楽しめる緑地や安全な公共空間の整備に繋がり、地域の活性化に貢献したのです。

地域社会の健康と福祉、経済の活性化、労働力の発展、文化・芸術、教育と医療などの要素を改善するためにコミュニティ・エクセレンスフレームワークが重要な役割を果たしています。各企業の取り組みの重複や協力体制の欠如を解消し、地域全体が一丸となって取り組む必要があります。 日本の皆さんがコミュニティ・エクセレンスの考え方を取り入れるに際してのアドバイスは、短期的な目標と長期的な目標の両方を持ち、途中で達成したことをしっかりと祝うということです。

ご自身の地域で同様の取り組みを行う際も、地域の目標に基づいた独自の取り組みやアプローチがあります。しかし、プロセスは体系的な枠組みを活用することが大事です。必ずしも短期間で結果が出るものではなく、望む結果にすぐ到達するわけではありません。根気が必要になることもありますが、確実に前に進むことができます。

取り組むことが必要

「地域人」を育てることが原点

「日本初・駿河におけるコミュニティ・エクセレンスの取り組み」要旨

日本でのコミュニティ・エクセレンスのパイロットプロジェクトとして、駿河版コミュニティ・プロフィールを作成しました。トレドのケースと比べるとカジュアルに実施しましたが、それでも十分に効果がありました。

プロジェクトを担当したリーダーシップ・チームは、井出雄大氏(静岡銀行)、国保祥子氏(静岡県立大学准教授)、小林真久氏(静岡県立大学生)、小林祐介氏(草薙カルテッド)、西崎秋芳氏(日本労働組合総連合会静岡県連合会)、柿原貴氏(静岡ガス)の6名です

生産性向上プロジェクトが縁

静岡県中西部の企業や行政、団体、大学の関係者が地域課題について話し合う静岡・地域生産性向上プロジェクトを2022年からスタートさせ、地域課題について議論してきました。若者の人口流出が激しく、特に若年女性が地元に帰って来ないという課題を「ダイバーシティ&インクルージョン」の観点から議論してきました。

議論の結果、「地域全体で人を育てることが大事だ」という結論が導き出されました。その後の実践の取り組みとして、静岡県立大学の国保氏の研究室をオープンラボという形で活用させてもらい、リーダーシップ・チームと有志のメンバーで学生の取り組みを社会人が支援してきました。

この取り組みは、社会人と学生が分け隔てなく交流するサードプレイスに変容し、今のリーダーシップ・チームの土台になっています。そして、当本部から声をかけたことをきっかけに、コミュニティ・プロフィールを作ることになりました。

前例なき挑戦「まず走ろう」

国内に前例はなく、どこに着地するかわからないが、とりあえずやってみようという形でスタートしました。

コミュニティ・プロフィールの作成にあたって、重要になるのがフレームワークであり、これに基づいて調査し、議論を進めました。メンバーで思いは共有しているものの、コミュニティーグループの定義やミッションの策定に苦労し、この部分はいったんスキップして、後で戻ることにしました。

自分たちの属するコミュニティ(地域)を定義し、議論を開始。静岡県中部地域を「駿河」と呼ぶこととして、その特徴についてメンバー同士で調査し、議論を繰り返しました。

首都圏と比較しても、駿河は初等・中等教育は充実している一方、高等教育(特に大学)の選択肢が限られている実態についてデータに基づいた理解が進んだ。ただ、「大学をつくろう」と無いものねだりしても仕方がないので、あるもの(強み)は何かについて考えました。

憧れのアクティブシニア生活

データから、駿河は健康寿命が長く、気候も温暖で過ごしやすい。さらに、自然も豊かで、働き口もあるというのが見えてきました。アクティブシニア層にとって駿河は魅力ある地域ではないのかという議論になりました。

駿河に呼び込んだアクティブシニア層を見て、若者たちが「自分もこうなりたい」と思えることが重要であり、そのためにはダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが不可欠だと考えたのです。

私たちは何か特定のミッションを持って集まった集団ではないため、議論の初期で「どうありたいか」を描くことができませんでした。地域の特性を理解し、駿河にとって何が必要かを理解したうえで、あらためて議論しました。その結果、「性別や年齢に関わらず、一人ひとりが輝ける〝場〟と〝機会〟の創造」をありたい姿として、我々のコミュニティ・エクセレンスグループのミッションと設定することができました。

リーダーシップ・チームのメンバーのみならず、この考え方に共感してくれる人たちを巻き込んで、共感の輪を広げていくことが重要だと考え、その後の活動の指針としています。

正直なところ、半信半疑でスタートしたものの、ポジティブな効果を実感できました。フレームワークに沿って、調査し、議論していく方式であるため、ビジネスで慣れているやり方で、流れができていてやりやすかったです。コミュニティに対する理解が深まり、愛着が増しました。

「自分たちがどうありたいか」について言語化し、メンバー間で共有できました。「なぜ、自身がこの輪の中に参加しているか」について自覚することができ、今後の取り組みの指針も得られました。

関連リンク

登壇者

プロメディカ最高管理責任者 Angela Brandt(アンジェラ・ブラント) 氏

Angela Brandt, MBA, FABC, FACHE Chief Administrative Officer, ProMedica

プロメディカ*の最高管理責任者(Chief Administrative Officer: CAO)。26年以上の医療経験を有し、プロメディカ・シニアケア社長等を歴任。オハイオ州トレドはコミュニティ・エクセレンスに取り組んだ最初の9都市のうちの1つで、民間ヘルスケア企業であるプロメディカがそのバックボーン組織となっている。アンジェラ氏はトレドにおけるコミュニティ・エクセレンスの取り組みに中心的な役割を果たしている。 米国商務省のBaldrige Performance Excellence Programの理事会メンバー、アドバイザリー・ボードフェロー。コミュニティ・エクセレンスの全米で唯一の推進組織である Communities of Excellence 2026の理事会メンバーであり、議長も務める。※当日の基調講演はビデオ上映となる予定です。

*プロメディカ(ProMedica)

米国に本拠を置く非営利の医療系企業。病院、診療所、緊急医療施設、リハビリテーションセンター、在宅医療、長期ケア施設など、多岐にわたる医療サービスの提供とともに、先進的な医療技術の導入、医療専門家の育成や研究活動に取り組んでいる。 プロメディカはTop Award for Performance Excellenceの受賞をはじめ質の高い経営が評価されている。また、傘下の病院は全米約4,500の病院のパフォーマンスを評価するHealthgradesでアメリカのベストホスピタル50に6年連続で選出されている他、The Leapfrog Groupによる Leapfrog Top Hospital Awardを受賞するなど、医療の安全性と品質に関する全米トップ病院として高い評価を受けている。

静岡・地域生産性向上プロジェクト リーダーシップチーム

静岡ガス株式会社、株式会社静岡銀行、日本労働組合総連合会静岡県連合会(連合静岡)、教育機関、まちづくりのためのエリアマネジメント団体等の組織に属するメンバーで構成。「性別や年齢に関わらず、一人ひとりが輝ける“場”と“機会”の創造」をミッションとし、日本で初めて「コミュニティ・プロフィール」の作成に取り組むなど活動を続けている。

日本生産性本部 主任経営コンサルタント 黒田 和光

日本経営品質賞アセッサー、経営デザイン認証審査員、グローバル診断士倶楽部幹事

6年間の米国駐在をはじめ、30ヵ国以上・30年以上にわたりグローバルでの経営開発・コンサルティングのプロジェクトを主宰。 米国駐在事務所長代理として、マルコムボルドリッジプログラムを主催する米国国立標準技術研究所(NIST)の諸事業にも参加。経営品質の国際ネットワークであるGECの日本代表補佐を務める。 現在は、グローバルでの経営開発事業、海外法人の支援、日本企業のグローバル化支援のほか、中小企業診断士養成課程指導員、中小企業診断士認定更新研修講師等も行う。

日本生産性本部 顧客価値創造センター部長 佐藤 亨

2003年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程前期修了。同年、社会経済生産性本部(現:日本生産性本部)入職。これまでに地方を中心とした政府の経営や会計に関する調査・研究やコンサルティングに従事。 2022年より現職。立教大学兼任講師、明治大学客員研究員、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構調査研究協力者(~2021年 客員准教授)。専門は公共経営。