企業経営の新視点~生産性の日米独ベンチマーキングからの学び⑰

第17回 女性や外国人など多様な人材活用強化を

地球温暖化の予測法を開発し、今年のノーベル物理学賞受賞が決まった米プリンストン大学の真鍋淑郎博士は、受賞決定後の記者会見で、「米国ではやりたいことができる。他人がどう感じているか、それほど気にしなくていい」と語った。米国は約250年前の建国当初から移民が重要な役割を果たし、欧州をはじめ世界各地から米国に渡り研究活動を続けた学者は枚挙に暇がない。多様なバックグラウンドを持つ人々の才能と可能性を最大限に引き出す社会のあり方が、米国の強さの要因の一つであることは、真鍋博士の発言からも読み取れる。

日本生産性本部による支援のもとで米国ブルッキングス研究所が行った生産性研究では、日米独の教育制度や労働市場の違いが、イノベーションを通じ経済成長に変化をもたらすことに注目しつつ、3カ国の長期にわたる人的資本の相違を明らかにした。前回は、日本の生産性向上のために産学連携強化による高等教育のリターン向上の必要性を訴えたが、今回は主に女性や外国人の活用強化について取り上げる。

日米独3ヵ国の女性活躍の現状

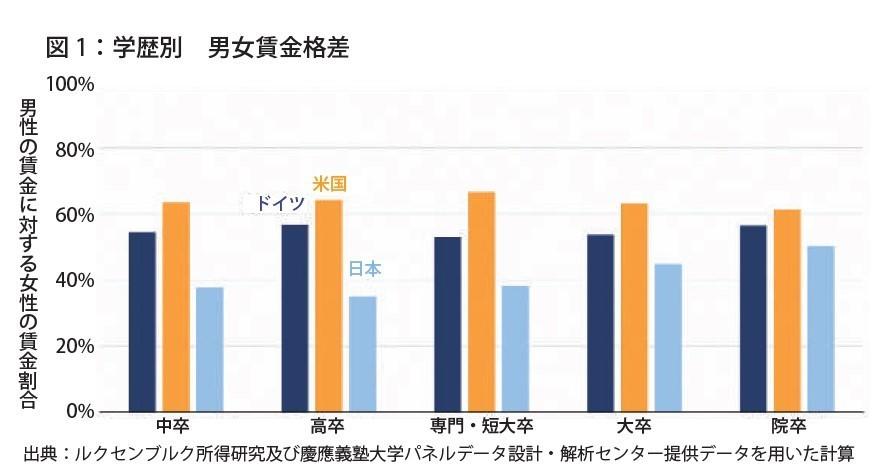

図1は、ブルッキングス研究所が各国家計調査などをベースとしたルクセンブルク所得研究(LSI)のデータ(2004-2018年)を用いて年収と学歴の関係を調べたものである。日米独3カ国とも男女間の賃金はかなりの格差があり、全ての学歴について平均的な女性の賃金は平均的な男性の賃金の7割以下となっている。日本は男女格差が3カ国中最も著しく、男性の賃金に対する女性の賃金割合は、中卒、高卒、短大・専門卒いずれも40%に届かず高卒は最も低い35%となっている。大卒ですら男性の半分に届かず、院卒でようやく50%程度であり、米国がいずれの学歴においても60%を超えているのとは対照的である。

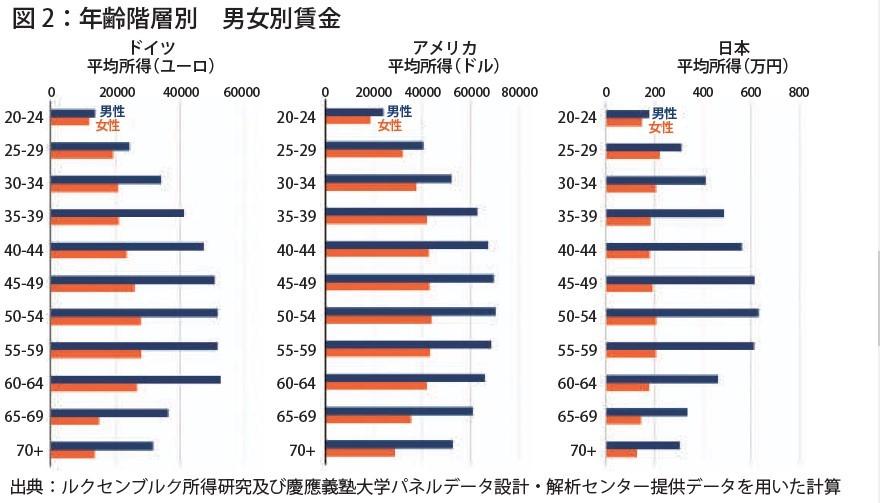

この背景には、図2のように男性の賃金が年齢と共に50代まで(ドイツでは60代まで)高くなる傾向があるのに対し、女性の賃金は比較的横ばいでピークも早いことが挙げられる。これらのデータからは、日本では女性が本来の生産性を発揮できるような仕事に就いておらず、経済活動全体から才能のある女性を締め出している可能性を示唆している。

高度なスキルを持つ外国人が活躍できる米国社会

また以前本連載でも紹介したように、労働市場や研究開発における国際的な連携を促進させることが、日本のイノベーションや生産性の向上に重要な意味を持つことも重ねて紹介されている。米国の企業はビザを活用し海外から大量に労働力を受け入れており、海外からの労働力は米国全労働力の17%を占めているが、STEM(科学、技術、工学、数学)分野の労働力では23%を占めている(2016年)。米国の高等教育におけるSTEM分野プログラムの卒業生に占める留学生の割合は22%、修士課程では54%、博士課程では44%に上り、通常の留学生が卒業後1年間米国に滞在することができるのに比べ、STEM学位取得者はさらに2年間延長滞在し実務研修を受けることも可能だ。また多くの人がその後H-1雇用ビザを申請し、再延長して米国に滞在している。

海外人材によるイノベーションへの貢献も著しく、1990-2000年までの米国を拠点とするノーベル賞受賞者のうち、実に26%が外国生まれであった。四年制大学を卒業した米国への移民は、米国生まれの卒業生に比べて特許を取得する確率が2倍高かった、という調査(2003年)もある。

米国における移民の重要性について、ブルッキングス研究所は次のようにも指摘している。「外国生まれの個人は、米国の起業家精神と科学技術の両方に大いに貢献している。2016年に行われた調査では、当時評価額が10億ドル以上だった米国のスタートアップ企業を調べているが、87社中44社と半数以上が移民によって起業されており、これらの企業の70%以上で移民が経営陣や開発チームの主要メンバーとして活躍していた。2017年のニューヨーク・タイムズ紙は、シリコンバレーは単純に移民なしでは機能しないと論じている」。こうした人材の多様性こそが米国の強みといえるだろう。

ダイバーシティ&インクルージョンの推進

第二次世界大戦以降の日本を繁栄に導いた日本型経営は、新卒一括採用から定年までの終身雇用、長期勤続を前提とした年功序列賃金、企業別労働組合を特徴としつつ、「男性は外で働き、女性は家庭を守る」といったような根強い性別役割分担意識と補完し合い強化されてきた。実際、日本の2021年ジェンダーギャップ指数は156カ国中120位と、先進国で最低レベル、アジア諸国でも韓国や中国、東南アジア諸国より低い状況である。このようなジェンダー平等への取り組みの後れに対し、世界100カ国以上で導入されているクオータ(割当)制の導入も検討されている。ドイツでは2015年に女性クオータ法が成立し監査役会の女性比率を30%以上とすることが義務付けられ、米国では2018年にカリフォルニア州で女性取締役を義務化する法律が成立した。施行から5年が経過したドイツでは社会において意識啓発を促した一方、「『やや』改善、しかし良好という状態にはまだ遠い」との評価で、立法により企業や人びとの意識改革や行動変容をもたらす難しさも露呈している。

本来、ダイバーシティ経営は人種や性別、国籍、年齢など外形的な「属性」に注目するべきものではなく、ヒトの知見、能力、経験、価値観といったまさに十人十色で多様な内面性を企業活動に取り込み、知の探索を深めることによりイノベーションの促進剤とすべきものであろう。コロナ禍で進んだテレワークは感染拡大防止のため他に手段がないという状況に追い込まれた末の選択肢ではあったが、場所や生活の制約のもとでも就業できるというメリットを持つ、柔軟な勤務体系であることが認知された。ポストコロナの世界を見据え、日本企業においても偏見を打破し、外国人や女性をはじめとして多様な人材の能力が本格的に発揮され、活用されるための経営変革、すなわちダイバーシティ&インクルージョンを推進すべきである。