2050年CO2 排出実質ゼロの実現に向けて 木村真弘 東京都環境局資源循環計画担当部長(2024年12月15日号)

連載「続・サーキュラーエコノミーを創る」⑨ 2050年CO2排出実質ゼロの実現に向けて

2050年CO2排出実質ゼロの実現に向けては、エネルギーの脱炭素化に加えて、持続可能な資源利用を目指すことが極めて重要である。

資源やエネルギーの大消費地である東京の責務として、大量生産・大量消費・大量廃棄型の資源利用のあり方を見直し、CO2削減にも貢献する「サーキュラーエコノミー(CE)」への移行を促進することは、喫緊の課題である。

東京都は、2019年12月にプラスチック削減プログラムを策定し、プラスチックの持続可能な利用に向け様々な取り組みを進めている。本稿ではその一端を紹介する。

脱炭素のプラスチック資源循環

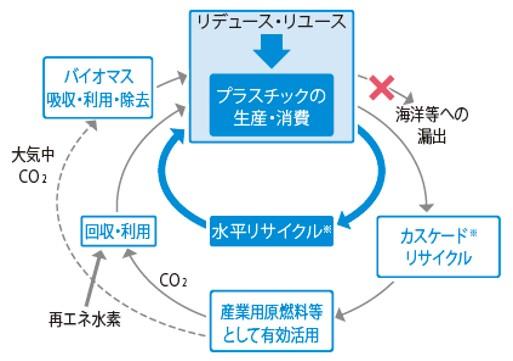

2050年CO2実質排出ゼロを制約条件とし、脱炭素のプラスチック資源循環を実現するためには、CO2を閉じた輪の中で循環させる「カーボン・クローズド・サイクル」が必要である。この実現には、二つのイノベーションが必要となる。一つ目は、プラスチックの生産量・消費量を圧倒的に減らすための「リユースビジネス」。二つ目は、使用後のプラスチックを再度プラスチックの原材料に戻す「水平リサイクル」である。これらのイノベーションを創出するため、都は、これまで、革新的な2Rビジネスモデルや水平リサイクル技術を創出し社会実装に取り組む事業者と、様々な実証実験などの共同事業を行ってきた。

2022年に施行されたプラスチック資源循環法が契機となり、家庭から出るプラスチックについては、容器包装に加えて製品プラスチックの一括回収が始まるなどの取り組みが進められている。一方で、オフィスや商業施設から出るプラスチックは、ほとんどが焼却処理(熱回収)されている状況であり、特に大規模ビルが林立する東京においては、その対策を進めることが急務である。

オフィスでは、働く方々の日々の活動、カフェやコンビニのテイクアウトやデリバリー、商業施設から発生する梱包材など、様々な場面で廃プラスチックが発生するが、これらに対するソリューションも生まれつつある。また、先進的な仕組みを導入し、使い捨てプラスチックの削減や資源循環に取り組む企業も出てきている。しかし、これらのサービスは、ようやく産声を上げたばかりであり、サービス提供のための仕組みやインフラ、認知度も十分ではなく、コストも割高となってしまう。

補助事業によるCE支援

そこで、都は、イノベーションの芽の社会実装・普及拡大に向けて、リユースシステムの導入や、廃プラスチックのマテリアルリサイクルに取り組む事業者を支援するため、今年度から補助事業を開始した。

リユースカップのシェアリングやマイボトル利用促進等の新規サービスの導入には、初期費用や運用経費の増加が見込まれることから、サービス導入のハードルとなる経費増に対して、3年間にわたり補助を行うスキームを設けている。また、オフィスから出る廃プラスチックの処理を、熱回収処理からマテリアルリサイクルに切り替えていくことも重要である。現状では、マテリアルリサイクルへの切替えにはコストの増加が生じることから、切り替えに伴うイニシャルコストや、運用経費の差額に対する補助を行う。都は、補助制度の活用もいただきながら、オフィスへのリユースシステムの導入やオフィスプラのマテリアルリサイクルの実装を促進していきたいと考えている。

東京サーキュラーエコノミー推進センターを通じた取り組み

都と公益財団法人東京都環境公社は、2022年4月に東京サーキュラーエコノミー推進センター(T-CEC/ティーセック)を開設し、都民・事業者・関係団体・自治体等と連携を図りながら、CEの実現に向けた事業を展開している。

T-CECでは、ポータルサイトやSNSを活用して情報発信するとともに、外部有識者等によるオンラインシンポジウムや新ビジネス創出のための学びやネットワーキングの場づくりを目的としたCEサロンを開催している。この外、資源の循環利用に関する相談をワンストップで受け付け、使い捨てプラスチック・食品ロス等の削減に向けた具体的な方策・手段の助言や、効果的な取り組みのコーディネート等を行っている。また、補助事業として、産業廃棄物処理業者が行うDXを活用したCEに資する事業構築に対する取組支援や、中小小売事業者が取り組む食品ロス対策費用の支援などを行っている。

最後に

深刻化する気候変動、資源の採掘・利用や開発による自然・生態系の破壊、プラスチックごみによる海洋汚染など、世界規模で環境問題は危機的な状況にある。

将来世代にわたって良好な地球環境を保持するためには、現世代の責任として持続可能な社会経済システムに変換していかなければならない。

東京都は、CEへの移行を推進するため、今後も、皆様とともに取り組んでいく所存である。

著者略歴

木村真弘 東京都環境局資源循環計画担当部長

平成7年東京都に入庁。平成12年の清掃事業区移管まで廃棄物行政に携わる。環境局ではキャップ・アンド・トレード制度や太陽光パネル設置義務化制度等の気候変動対策を始め、環境アセスメントや国際協力等に従事。現在は、プラスチック資源循環・東京サーキュラーエコノミー推進センターのほか、食品ロス対策、使用済み太陽光パネルのリサイクルなどを担当。

お問い合わせ先

日本生産性本部 経営アカデミー

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-5221-8455

- FAX:03-5221-8479

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)