地球の限界を超えない生活を 清水きよみ 日本生産性本部SDGs推進室長(2025年3月15日号)

連載「続・サーキュラーエコノミーを創る」⑫ 地球の限界を超えない生活を

地球は打ち出の小槌ではない。天然資源には限りがある。地球上の資源の使用量は過去50年間で3倍に増え、2050年には鉱物資源の需要が埋蔵量を大幅に上回ると予測されている。ウクライナの平和と鉱物資源の権益が天秤にかけられたり、北極圏や宇宙資源を巡る各国の駆け引きが起きたりしている。他方、技術革新など明るい兆しも見える。地球の限界を超えずにすべての人が人間らしい生活を送る鍵は、循環経済(サーキュラーエコノミー:CE)にある。

認知度向上と課題

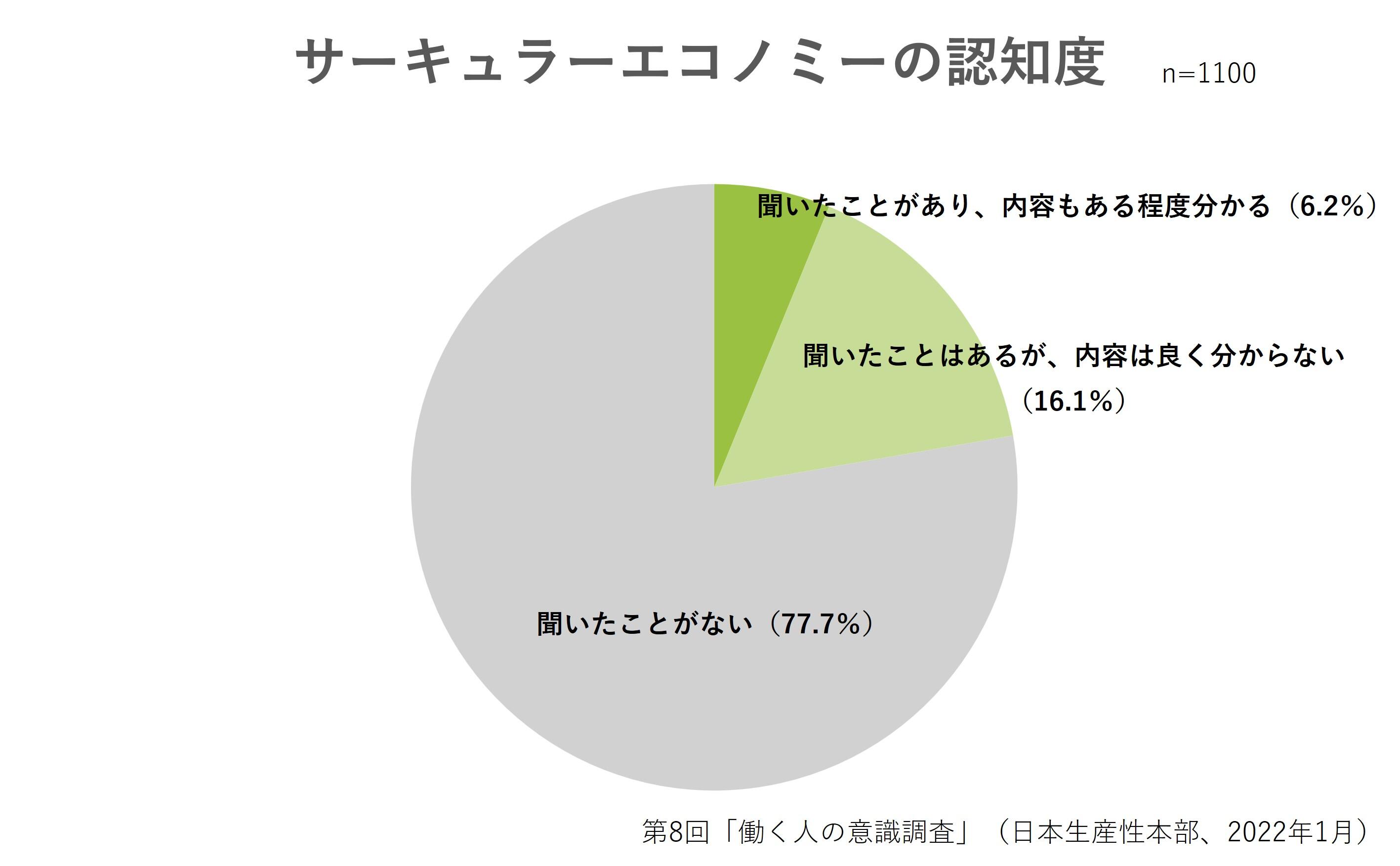

CEの認知度は2022年に当財団が調べたところ「言葉も意味も知っている」はわずか6%だったが、2024年6月の埼玉県調査では14%で、「取り組む企業に好印象」との回答が7割を超えた。

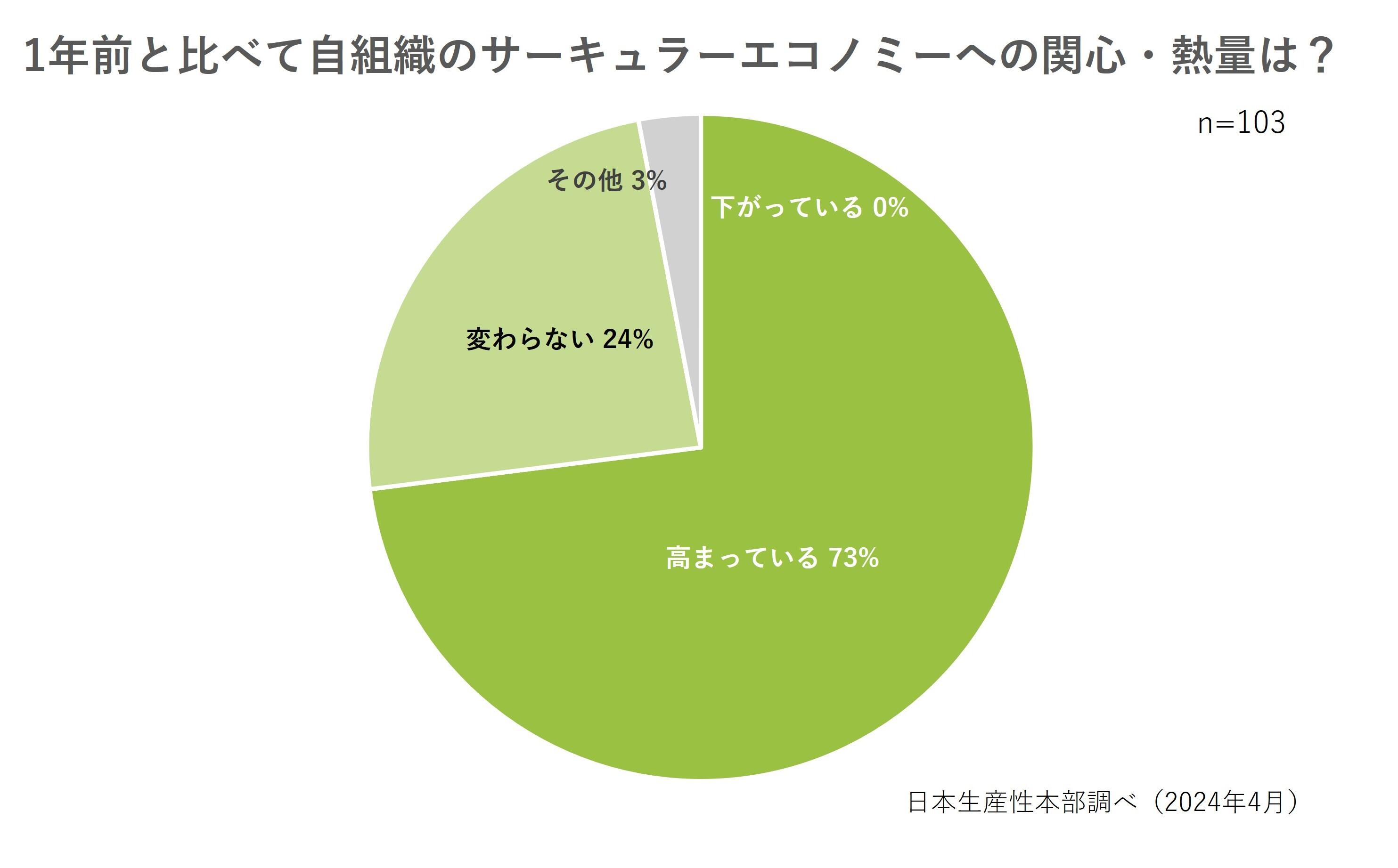

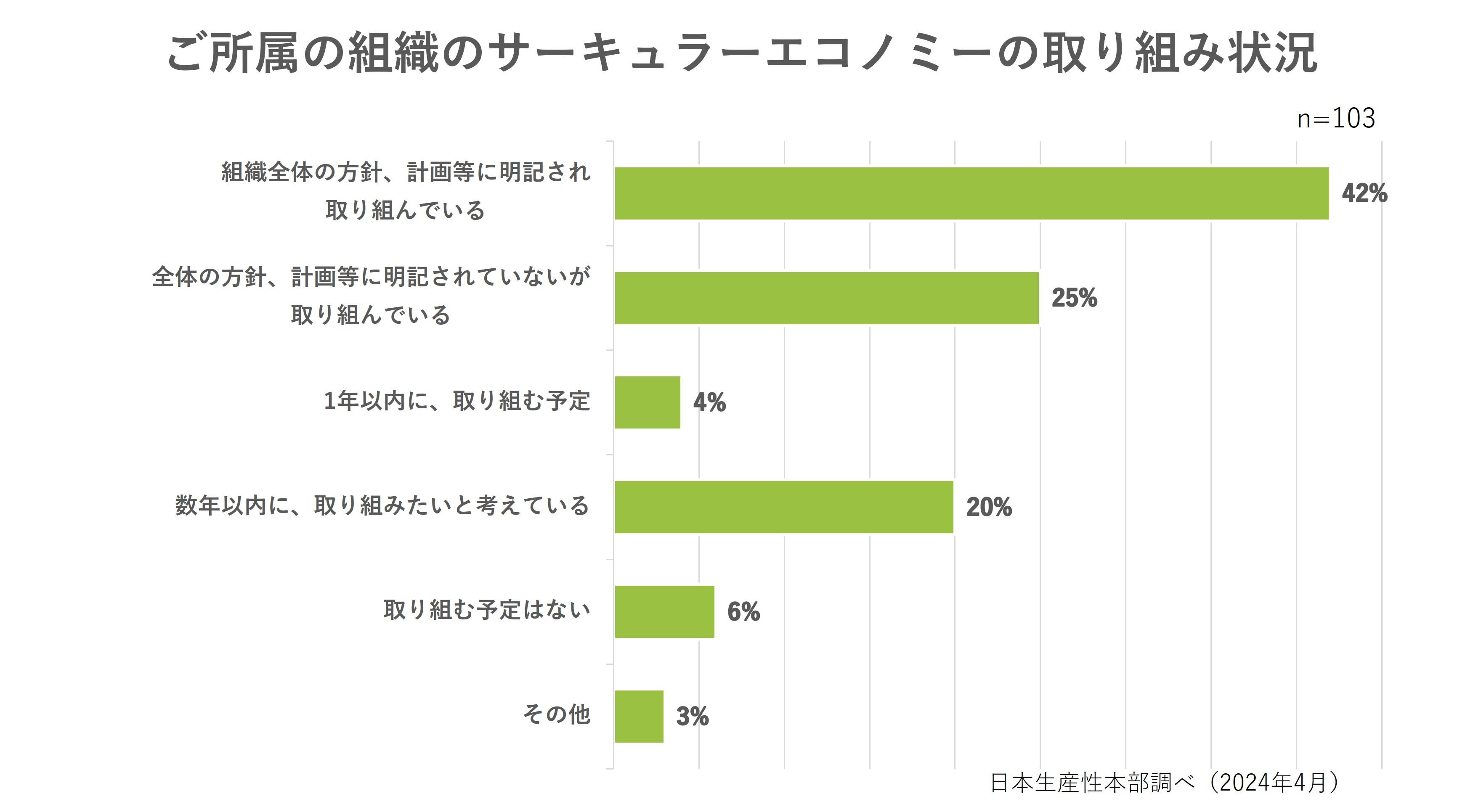

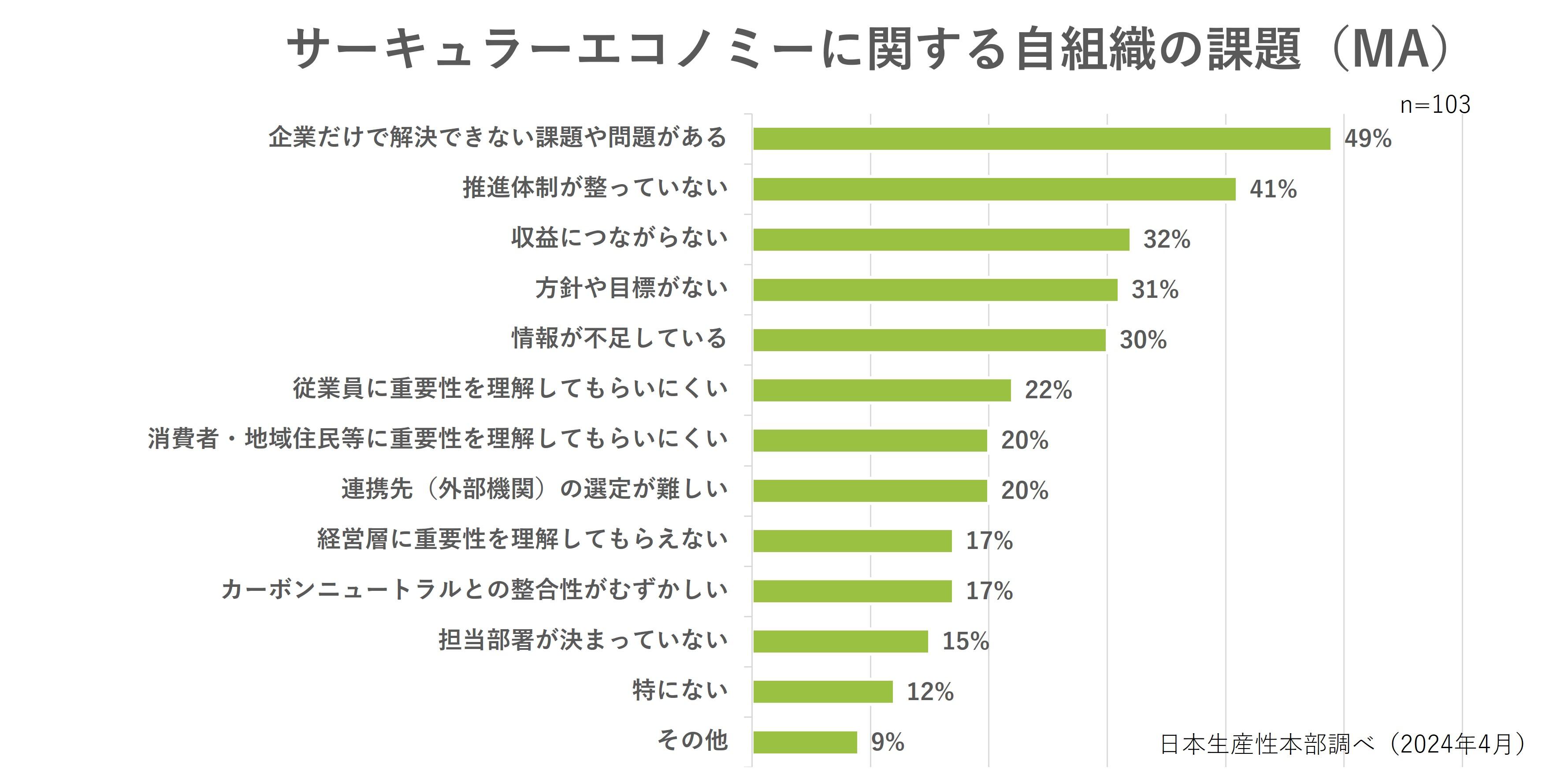

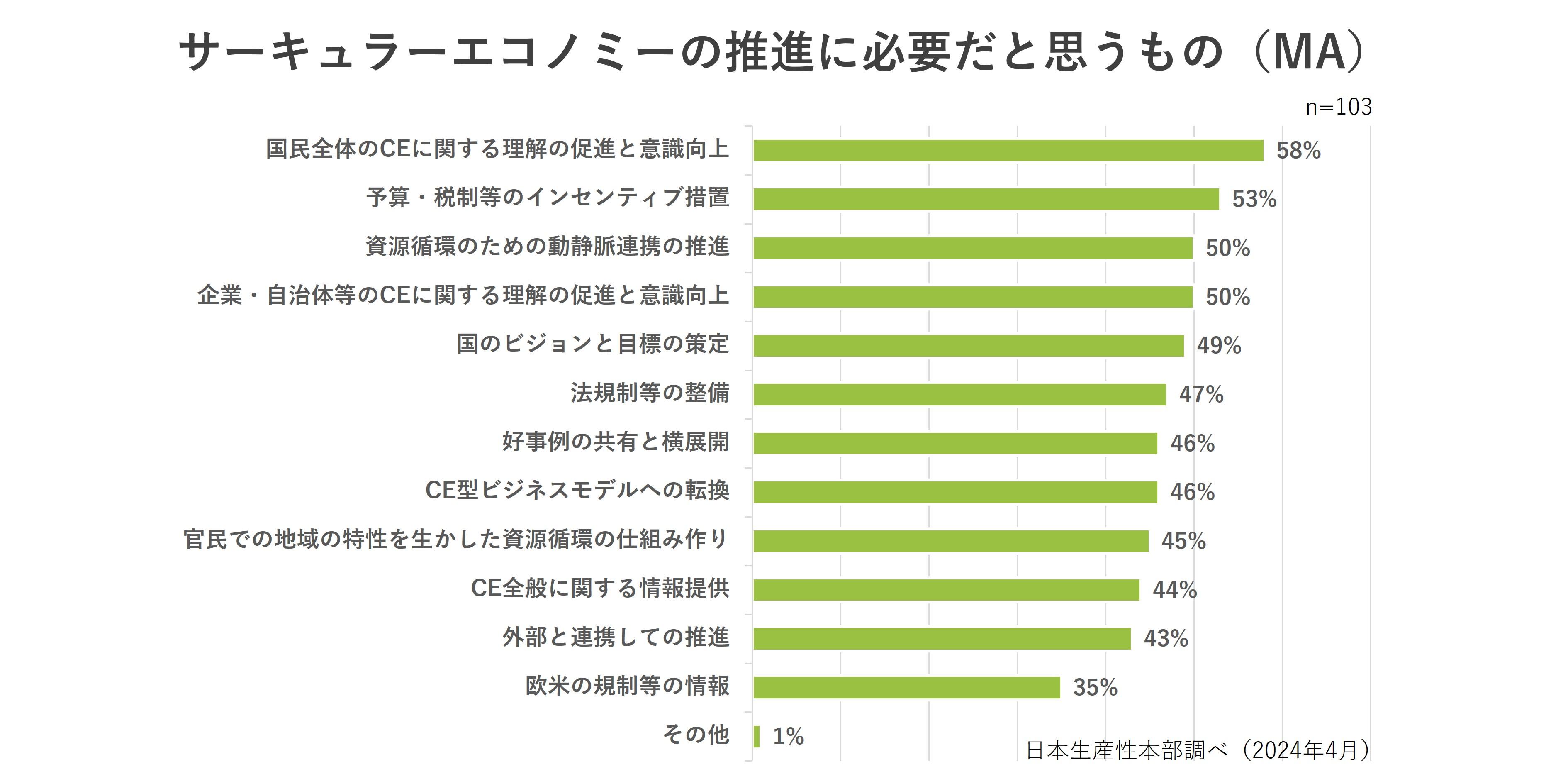

2024年4月の当本部シンポジウム参加者への調査では、所属企業では「1年前に比べCEへの関心・熱量は高まっている」が7割で、取り組み状況は「組織の方針、計画等に明記」が42%だった。課題では「企業だけでは解決できない問題がある」49%、「推進体制が整っていない」41%、「収益につながらない」32%が上位であった。CEの推進には「国民全体の理解と意識向上」「予算税制等のインセンティブ」「動静脈連携の推進」などを望む声が多かった。企業の本気度は増している。

CEは国家戦略に

EUでは2015年に「CEパッケージ」を発表後、規制の導入や域内での資源循環を強化しているが、日本も遅まきながら動き出した。2024年12月開催の循環経済に関する関係閣僚会議では、石破首相が「CEを国家戦略として政府一体となり推進する」と述べ「循環経済への移行加速化パッケージ」を公表した。資源や環境制約を成長機会の創出につなげ、CE関連市場を2030年に80兆円に拡大する目標だ。施策の一つとして立ち上げた産官学連携の「サーキュラーパートナーズ」には、現在630の企業団体が参画。将来を見据えたビジョン・ロードマップ、情報流通プラットフォーム、地域循環モデルなどのWGが始動した。先日の総会でも、欧米が混迷を極める今こそ日本がスピード感をもって本気で取り組むべきという声があがった。

自治体では、CE推進センターを開設し事業化支援を進める東京都、埼玉県や、臨海部企業が連携して実証を行う川崎市、サーキュラーシティを掲げる愛知県蒲郡市など、全国各地で動きが活発化している。

資源生産性の向上

国連環境計画「世界資源アウトルック2024」が示す通り、CEの推進には持続可能な資源管理と資源生産性の向上が必要だ。資源生産性(便益(GDP)/天然資源等投入量)は、国際的にCEを評価する主要指標で、経産省の『成長志向型の資源自立戦略』でも向上が必須と明記されている。資源生産性の上昇には、①分子の付加価値向上と②分母の天然資源消費量の抑制が寄与する。①には、製品やサービスを高機能化するイノベーションやDXの活用、ビジネスモデル創出を通じた製品の長期・効率的利用や、シェアリング、サブスク、修理、リユースなどCE関連市場の育成が望まれる。②には、省資源化、製品寿命・耐久性向上、再生材の利用、環境配慮設計などを進めると同時に、再生資源の質量の担保や流通促進も不可欠である。

当本部の取り組み

社会実装にむけて、毎年シンポジウムを開催している。2022年「サーキュラー・ソサエティの実現に向けて~ビジネスも暮らしも変わる」、2023年「ビジネスで創る循環経済社会~資源生産性向上とCE」、2024年「ビジネスと地域の力でCEを創る」をテーマに産官学の登壇者と議論を行い発信した。

2021年秋からは「循環経済生産性ビジネス研究会」と「同講座」を創設。研究会では、企業幹部が講師を囲み、欧州動向、LCA、エコデザイン、知財権、DX、鉱物資源、プラスチック、建築、自動車、環境ガバナンス、エシカル消費など、多様なテーマで議論するほか、連携も生まれている。講座は部課長クラスが切磋琢磨する場であるが、情報収集段階は過ぎ、ビジネルモデル変革、循環のループ作り、新サービスの創出へと進み、収益化や外部連携など新たな課題も討議している。

現代社会が直面するカーボンニュートラル、CE、ネイチャーポジティブ、ビジネスと人権などの課題は相互に関連している。これらをビジネスチャンスとして本気で取り組まけなければ、地球も自社も存続しない。我々も、持続可能な社会の実現に向けて、CEの推進と資源生産性の向上に取り組んでいく。

結びにかえて

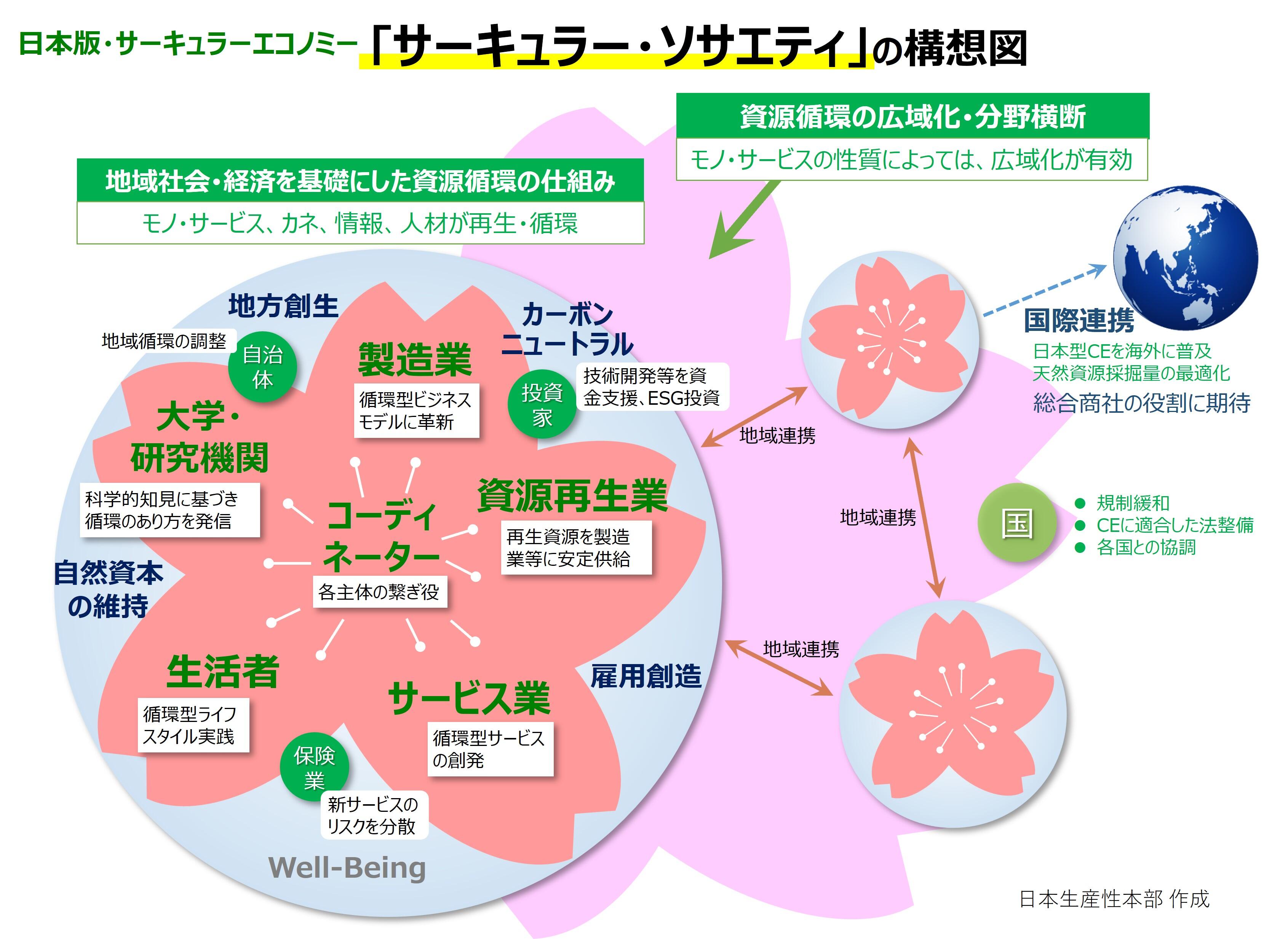

CEへの移行には、業種を超えた企業や自治体、教育・研究機関、消費者などの連携が必須である。地域社会・経済を基盤に、もの・サービス、カネ、情報、人材が再生・循環し、CEが社会に定着する様子を桜の花で図式化した「サーキュラー・ソサエティ」を示す(=下図)。様々な主体が連携し、資源循環の仕組みを回しながら、地域から全国へと日本版CEを広げていく構想だ。

2年間にわたり産官学の最前線の方々に最新情報を寄稿いただいた。感謝を込めて、結びとする。(おわり)

著者略歴

清水 きよみ 公益財団法人日本生産性本部 SDGs推進室長

東京ガスで調査、環境等を担当後、渡欧。欧州事情を日本に発信。帰国後、CSRシンクタンクや東京大学先端科学技術研究センター客員研究員、大学講師等を経て、2012年消費者関連専門家会議事務局長、消費者志向経営の推進に尽力。2018年より日本生産性本部に転籍し、「生産性白書」編集、SDGsの推進、サステナブル経営の人財育成等に携わる。消費者庁倫理的消費調査研究会、農水省農林物資規格調査会、内閣府「社会的責任に関する円卓会議」、ISO/COPOLCO国内委員会委員等を歴任。日本エシカル推進協議会発起人・アドバイザー。東京都食品ロスパートナーシップ会議委員ほか。

お問い合わせ先

日本生産性本部 経営アカデミー

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-5221-8455

- FAX:03-5221-8479

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)