CE経由、持続可能な発展行き 宮永健太郎 京都産業大学経営学部教授(2024年11月15日号)

連載「続・サーキュラーエコノミーを創る」⑧ CE経由、持続可能な発展行き

持続可能な発展から考えるCE

「持続可能な発展の経済システム」を支える1つの柱となる――それもまた、サーキュラーエコノミー(CE)が背負うべき課題となろう。では具体的に何をどう取り組めば、CEが実現するのだろうか?

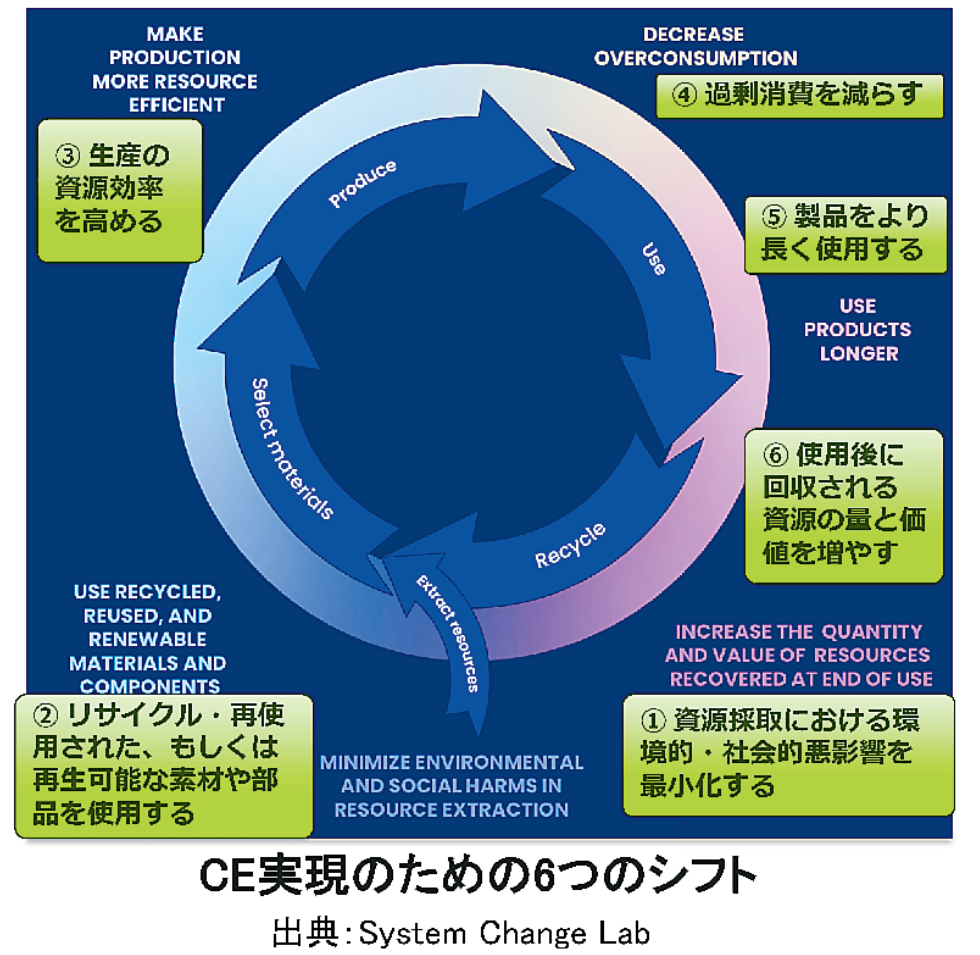

それについては、田崎智宏氏(国立環境研究所)を中心とするグループ、世界資源研究所(WRI)のシステムチェンジラボが提案した「6つのシフト」が参考になる(=図表)。

- ①資源採取における環境的・社会的悪影響を最小化する

- ②リサイクル・再使用された、もしくは再生可能な素材や部品を使用する

- ③生産の資源効率を高める

- ④過剰消費を減らす

- ⑤製品をより長く使用する

- ⑥使用後に回収される資源の量と価値を増やす

CE全体を資源採取・材料選択・生産・使用・リサイクルの各フェーズに分け、それぞれで取り組むべき内容を的確かつシンプルに示した、非常に有益な整理である。ただ「持続可能な発展」という視点に立つと、留意すべき点も浮かび上がる。以下、思いつくままに挙げてみたい。

例えばメーカーであれば②③が取り組みの中心となるが、②で最近多いのが、自然由来の再生可能な原材料に切り替えるというケースである。具体的にはパームオイルや各種バイオマス資源などだが、生態系破壊リスクや食糧生産との競合リスクには注意を払う必要がある。「再生可能な原材料」というより「持続可能な原材料」であるかどうかが、CEには問われるだろう。

加えて、原材料の見直しというレベルで満足せず、さらに製品そのものの見直しにつなげることも望まれよう。例えるなら、使い捨てビニール傘のリサイクル原材料比率を高めるという発想から、地元産の木や竹を使って和傘を復活できないかという発想への転換である。それは、「良い」ビジネスとは何か、という問いの問題でもある。

そして③については、生産の資源効率を高めても、それを上回る割合で生産量が増えれば、資源消費量は増大してしまう。その意味で、「モノをつくる」という発想そのものも一度疑ってみるべきだ。サブスクビジネスやシェアリングエコノミーのような、所有と利用を切り離すビジネスモデルが次々と登場し、「〇〇屋の仕事は〇〇をつくること」とは限らない時代を我々は生きているのだから。

またモノが循環するCEでは、サプライチェーン上下流での出来事であっても、それを上下流の責任として済ますわけにはいかなくなる。例えば、メーカーから見て上流に位置する①については、鉱物資源にせよ自然由来の資源にせよ、採取にともなう環境的・社会的責任がメーカー側にも問われるようになってきているし、下流の④~⑥についても、下流側にその実現責任を丸投げしているようではCEの実現は覚束ない。④については、せめて消費と資源利用をデカップリングする製品開発努力が、⑤については製品長寿命化努力が、そして⑥については解体・リサイクルしやすい製品設計努力が、それぞれメーカー側には求められている。生産・消費・廃棄の循環的つながりを無視するリニアエコノミー(線形経済)のもとでは見えない、新たな生産者の役割や「良い」ビジネスの追求である。

生産性運動とその未来

生産性向上の利益を労働者に還元し、生活水準を上げようという日本の生産性運動が始まってから、はや半世紀以上が過ぎた。そして今、資源生産性という新しい生産性概念、そしてその向上による環境改善・経営改善という新しい課題が登場している。労使対立から労使協調への移行を目指して始まった同運動は、「持続<不>可能な発展の経済システム」から「持続可能な発展の経済システム」への移行も射程に収めていくのだろうか?

今後の生産性運動とその行く末を見守りたい。

著者略歴

宮永健太郎 京都産業大学経営学部教授

京都大学大学院経済学研究科修了、博士(経済学)。専門は環境ガバナンス論。著書に『持続可能な発展の話――「みんなのもの」の経済学』(岩波新書)など。

お問い合わせ先

日本生産性本部 経営アカデミー

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-5221-8455

- FAX:03-5221-8479

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)