第4回 AI時代は日本経済に勝機あり 2名の有識者にインタビュー

連載「生産性改革 Next Stage」④ AI時代は日本経済に勝機あり

生産性を巡る最前線の改革や今後の展望などを探る連載「生産性改革Next Stage」では、生産性向上の鍵を握ると指摘されている「AI活用・DXによる生産性向上」をテーマに、リコー取締役会長の山下良則氏と、機械振興協会経済研究所長の森川正之氏がインタビューに応じた。両氏は日本企業のAI活用の勝機や今後の展望などについて見解を述べた。

介護医療のAIロボやAIバディなど

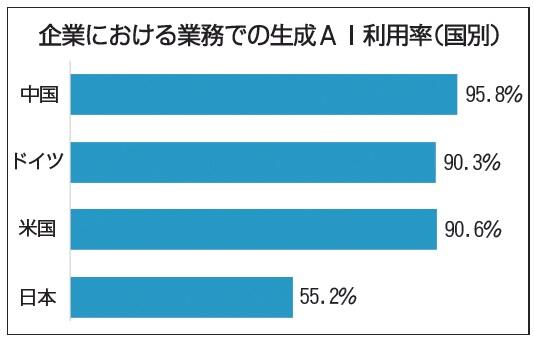

日本では、業務での生成AIの利用が、主要国と比較して進んでいない(右図)。AIを活用することによる生産性向上の効果に関しては、生産性を飛躍的に高めるという見方がある一方、量的にさほど大きくないという試算もある。

森川氏は、日本の労働者への調査に基づき、「粗い計算だが、AI活用によって、今後年率0.2%程度経済成長率を高める効果が見込まれる。ただし利用する業務によって違いがあり、仮にAIで研究開発の生産性を高められれば、より大きな効果があるかもしれない」との見通しを示した。

山下氏は、AIの活用による生産性向上の効果は「これからが本番だ」と話した。AI導入の効果を高めるには、「日本企業に多く見られる、属人的で人の暗黙知に頼った仕事のやり方を形式知化することが重要だ」と指摘した。

また、AIが人の仕事を奪うといった指摘には、森川氏も山下氏も否定的な考えを示す。森川氏は「AIは、人間の労働と補完的であり、AIにできる仕事はAIにやってもらい、人は人でなければできない仕事をやることで、経済全体としての生産性が上がる」と話した。

山下氏は「AIは人の良きバディ(相棒)になってくれる。IT化の時代は、人の仕事をデジタル化しても、人が新しいやり方を進めるとデジタル化された仕事が置き去りになった。AIの時代は、AIバディが伴走して、やりたいということを一緒に考えてくれる」と話した。

生産性改革の新たなステージで、どのような技術革新が期待できるかについては、森川氏は、「サービスロボットはすでに普及が始まっており、倉庫の荷捌き、工場の中の清掃などサービス業務の生産性を高めている」と指摘した。

そのうえで、介護ロボットの導入に関する研究をしている東京大学大学院経済学研究科教授の飯塚敏晃氏らの論文を紹介。「介護事業者が介護ロボットを利用することによって、生産性が向上し、同時に介護スタッフの負担が減り、離職率が下がり、顧客満足度も高まっているという分析結果である」と話し、労働力不足が深刻な介護や物流などの分野でのAIロボットの導入に期待感を示した。

また、山下氏は、リコーが経済産業省のプロジェクトに参加し、マルチモーダルLLMなどの新技術の開発を進めていることを明らかにした。さらに、リコーは、技術開発だけにとどまらず、高セキュリティなオンプレミス環境での生成AI活用をワンストップで支援するスターターキットの提供も開始している。「AIは、まずは使ってみることが大事だ。営業や購買など専門分野のAIエージェントを作れば、何でも相談に乗ってくれる」と話した。

AI活用の鍵は暗黙知の形式知化

山下良則 リコー取締役会長

AIで社会課題解決に貢献

昨年2月に最新AI技術を活用したDX実現のための価値共創拠点「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」(リコー・ビル・東京)をリニューアルオープンした。お客様企業をお迎えし、経営者との対話やワークショップを通して、AIを活用した価値シナリオやビジネスデザインの設計から実装に至るまでを伴走支援し、本質的な部分での課題解決と新たなビジネス共創を目指している。お客様とのコミュニケーションの中で「AIを活用したい」という熱意の高まりを感じるが、現実にAIを使ってみて、その効果を実感するまでには至っていない。

コロナ禍を経て働き方が多様化し、ジョブ型の導入が進んだことに伴って仕事の評価方法も変わるなど、働き方が変革した。多くの企業が直面する人手不足や事業承継等の社会課題の解決に向けて、AIが果たす役割への期待は大きい。これからがAI改革の本番になるだろう。

紙データのデジタル化推進

中小企業のお客様にデジタルのサービスを提供しているが、まだ、注文書が紙で送られてくることも多く、デジタル化は大きな課題だ。このほかにも、デジタル化されていない紙のデータはまだ多い。紙のデータを簡単にデジタル化することができれば、DXは大きく進む。

リコーは、経済産業省が推進する国内の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクトに参加し、企業の知の結晶である様々な企業内ドキュメント群を読み取るマルチモーダルLLMの開発に取り組んでいる。

マルチモーダルLLMは、テキスト・画像・音声・動画など複数の種類のデータを一度に処理できるAI技術で、スクリーンショットからのテキストの要約や、図を使った質問への適切な回答など、さまざまなタスクに優れており、幅広いデータ形式を効果的に処理する適応性に期待が集まっている。

これまで、企業秘密に敏感なお客様には、顧客情報等をクラウド上で処理することには抵抗感があった。しかし、半導体技術の向上で、オンプレミスのサーバーでも10テラレベルの大規模な処理が可能になっている。

生成AIは良きバディに

AI・DX推進に向けた企業の課題は、ナレッジやノウハウが属人化しているため、AIを活用するためにはそれらの暗黙知を形式知化する作業が必要になるということだ。日本は労働の流動性が欧米に比べて高くなく、ナレッジを持った人が長く活躍する傾向がある。暗黙知を形式知化しないまま、プロセスのデジタル化は進みにくい。

職場には、何のためなのか分からないまま、前例を踏襲しているような仕事がまだ散見される。無駄な仕事を人から機械に置き換えるのではなく、仕事の目的をはっきり定めて、プロセスをシンプル化しないとデジタル化の効果が出ないばかりか、かえって複雑なシステムになってしまう。AI・DXを本格的に導入する前に、一つひとつの仕事が、誰のために役立っているのかを、原点に戻って整理するチャンスである。

ChatGPTが出た時は、インターネットが商用化された時と同じくらいの衝撃が走った。最近は急速に進化し、映像や音声、画像を取り込んで理解できるようになった。人が仕事を行う上で良きパートナー、バディになっている。人を超えることはないが、人がしなくてもいい仕事をAIのパートナーにやってもらうようにすれば、もっと人間らしい仕事ができる。

仕事のプロセスや業務の目的を明確にして、暗黙知を形式知に変え、膨大な資料を読んで学習させることで、AIは人の良きバディになってくれる。日本企業にとってはすごいチャンスが来たと感じている。

労組持つ企業はAIを積極活用

森川正之 機械振興協会経済研究所長

AI利用と生産性向上の関係

AIの利用拡大が、日本の生産性向上に重要なのは言うまでもないが、過大な期待はしないほうがいい。私が行った調査や、欧米で行われている研究を見ると、AI利用が生産性向上に量的にどれだけ寄与するかについては、見方が分かれている。

例えば、マサチューセッツ工科大学(MIT)の経済学者、ダロン・アセモグル教授は、AIによる経済成長は「年率0.1%に満たない」と慎重な見方を示している。

日本におけるAIの効果に関する私の調査結果に基づく数字はその数字よりは高いが、極端に大きくはない。AIを利用する労働者の数、AIを使って行うタスクの割合、タスク遂行の効率向上効果から概算すると、現時点でのAIによる生産性の水準への寄与は、AIがなかった場合に比べて0.5%程度で、今後の生産性上昇率への効果は年率0.2%程度である。

日本でAIが使われている業務は、研究開発やマーケティング、顧客管理・顧客対応などが多い。研究開発に多く使われているのは注目すべきで、仮にAIが研究開発の生産性を高める効果を発揮するならば、AIの経済成長への効果はもっと大きくなる可能性がある。

中小企業や中高年齢層が課題

私が日本企業に行った調査によると、AIを使っている企業は、規模が大きく、大学卒や大学院卒などの高学歴の就労者のシェアが大きい傾向があった。就労者に対する調査でも、高学歴者ほどAIを仕事に使っているし、賃金の高い人、正規雇用の人、大企業の就労者ほど使っているほか、20歳代から30歳代の年齢層ほど使っていた。

つまり、中小企業や中・高年齢層、低学歴の就労者がAIを使えるようにすることが課題だ。リスキリングや、これから労働市場に入っていく学生に対する教育などで、基礎知識を身に付けることが重要になる。

興味深い結果は、労働組合のある企業や、労働組合がある企業で働いている就労者は、AIやロボットを活用している傾向があることだ。産業や企業規模の違いを補正しても、労働組合がある企業は自動化技術の利用に積極的な関係が確認された。労働組合の存在は、AIの普及のための潜在的な障害にはなっておらず、むしろ逆である。

このほか、AIの利用は、フレックスタイムや柔軟な働き方と非常に強い正の関係を持っていることが観察された。AIの活用は、働き方の柔軟性を促進することも期待できる。

戦略的活用で生産性向上を

AIやデジタル化を進めていく際に重要なことは、顧客や労働者など使う人の目線でサービスの質を改善していくことだ。AIやDXは誰もが簡単に使えるものでなければならず、インフラをしっかり整備することが重要になる。

日本企業のAIの利用度は高くないというレポートもあるが、企業や労働者の利用実態に関する欧米の調査と私自身が行った日本企業の調査を比較しても、日本企業が大きく遅れているということはない。

日本生産性本部が公表している「労働生産性の国際比較」で生産性の水準を見ると、日本はOECD加盟国の中で低位に位置しているが、生産性の上昇率で比較すると、日本は主要国と比べてそん色のない数字だ。日本政府が、かなり前からDXやAIに力を入れ、経済成長戦略の中で重点を置いているのは心強い。

今後は、介護や物流など、労働力不足が深刻になっている分野に、もともと日本の強みであったロボットなどの自動化技術を導入することが、生産性改革のカギになる。AIを搭載したサービスロボットの開発を加速し、コストダウンを図ることで、経済全体の生産性の改善に寄与することが期待される。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ