育休入門/男性育休取得率の公表に向けて、おさえておきたいポイント解説

- 目次

2023年4月より、従業員数が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を公表することが義務化されました。

今後、300人超の企業に対象が拡大する見込みであることから、男性育休についておさえておきたい基礎事項を集めました。

意外と知らない育児休業の仕組みから、取得のパターンやメリット、管理職が気をつけたいハラスメント/チェックリスト等をご紹介します。※内容は随時更新します。

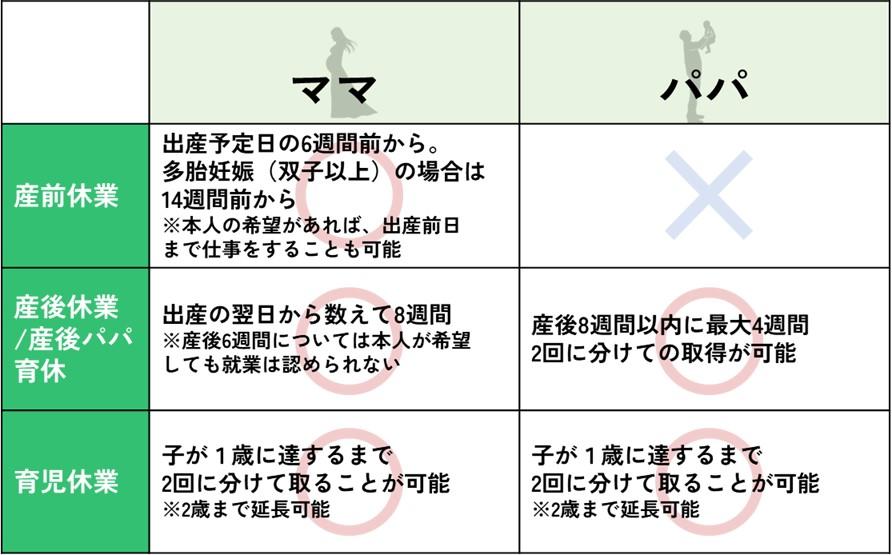

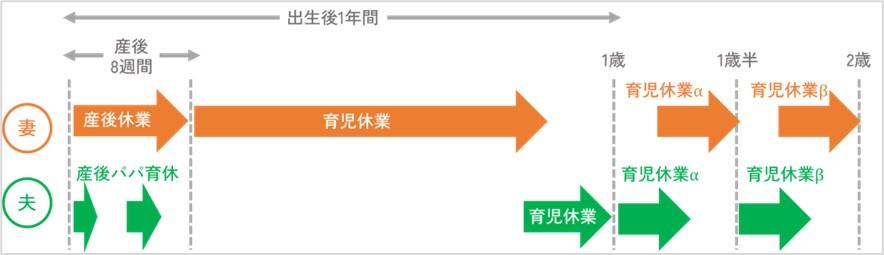

産休・育休(産前休業・産後休業/産後パパ育休・育児休業)の期間

男女とも仕事と育児を両立できるように、産休、育休の制度が法律で定められています。

- 産前休業

- 産前休暇は出産予定日の6週間前(多胎妊娠(双子以上)は14週間前)からです。本人の希望があれば、出産前日まで仕事をすることも可能です。

- 産後休業/産後パパ育休

- 産後休暇は出産の翌日から数えて8週間です。産後6週間については本人が希望しても就業は認められません。

産後パパ育休は、産後8週間以内に最大4週間取得することができる育児休業のことで、2回に分けての取得が可能です。ただし、2回に分けて取得する場合は、2回分を1度に申し出ることが必要です。 - 育児休業

- 男女ともに、原則として子が1歳に達するまでの期間で2回に分けて取ることが可能で、保育園に入園できない等の理由がある場合、2歳まで延長が可能です。

自分の産休・育休の期間を具体的に知りたい方には、自動計算ツールもあります。

母性健康管理サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」(厚生労働省委託)

夫婦で育休。どうやってとる? ~取得パターンとメリット~

産後パパ育休のメリット

産後パパ育休は、男性の育児休業取得促進のため、子どもの出生後8週間以内に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。産後8週間以内のママの状態は、体調回復期であり、生活リズムが不安定で、最近では産後うつなどの症状も多く報告されています。慣れない新生活において、妻をサポートする存在は重要です。

2回に分けて取得できるため、出生時/退院時だけでなく、母子で里帰りされるケースでは、里帰りからの帰宅時にもう一度取得するなどの工夫ができます。

ただし、2回に分けて取得することを一度に申し出なければいけない点に留意してください。

ここで、産後休業および育児休業について大きく分けて

- ①主に妻が育休を取得

- ②夫婦で育休を分担

- ③主に夫が育休を取得

の3パターンで、取得例を挙げてみます。

産後休業および育児休業 3つのパターン

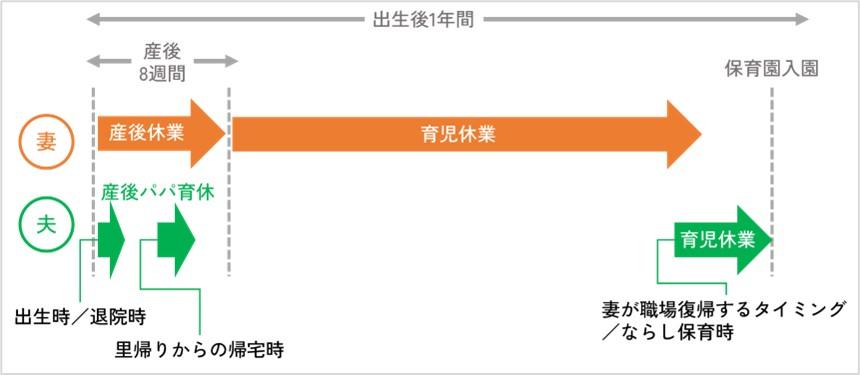

- パターン1(主に妻が育児休業を取得するパターン)

- 長期休業した妻が職場復帰するタイミングで、夫が育児休業を取得すると、新しい生活スタイルへのサポートとなるでしょう。

妻にとって職場復帰後の家事の負担が減り、ならし保育で子どもの体調が悪くなっても、夫が対応してくれるのは安心です。

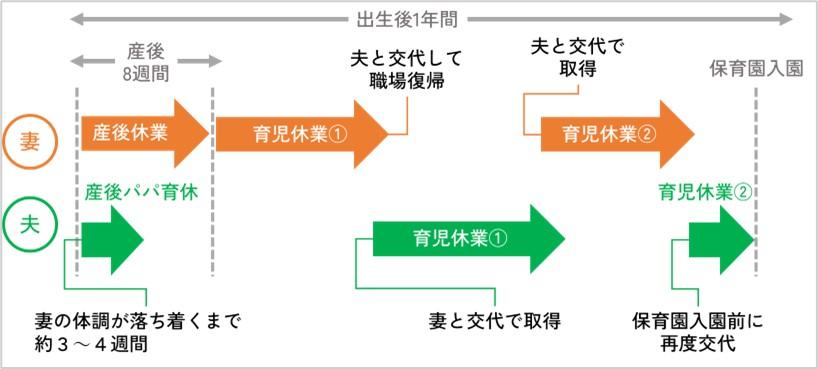

- パターン2(夫婦で育児休業を分担するパターン)

- 育児休業は2回に分けて取得可能なため、夫婦で交互に育休を取得することもできます。

担当している業務のスケジュールなども考慮しながら、お互いのスケジュールのすり合わせをしてみてください。

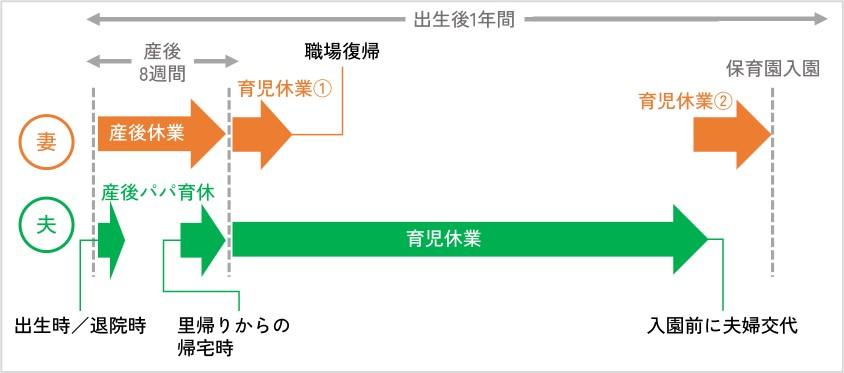

- パターン3(主に夫が育児休業を取得するパターン)

- 妻は子どもの3カ月検診が終わったころに職場復帰し、主に夫が育児を担当します。妻の収入のほうが高いなどの場合に、こういったパターンが見受けられます。

保育園入園前の、ならし保育がかぶる時期などに再度妻が取得して、母子の時間をつくることもよいかもしれません。

育休の延長

1歳時点で保育園に入れない等の場合、まず1歳半までの延長が可能となります。この間、夫婦ともに育児休業の交代が可能です。

1歳半時点でも保育園に入れない等の場合、2歳までの延長が可能となり、この間、再び、夫婦で育児休業の交代が可能です。

育休中の手当や給付金は?

現在、雇用保険に加入している方は一定要件のもと、休んでいる日の賃金の67%相当分が育児給付金として支給されます(181日目以降は50%)。社会保険(厚生年金、健康保険)料も免除されます。

しかし、2023年の骨太の方針において、「「産後パパ育休」(最大 28 日間)を念頭に、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の 67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。」と示されました(「こども未来戦略方針」)。2025年実施を目標に政府は動き始めています。

妊娠・出産・育休等に関するハラスメント

マタニティハラスメント・パタニティハラスメントの例

- ●産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた

- ●時間外労働の制限について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた

- ●育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われた

- ●短時間勤務を選択したところ、雑務のみさせられている

- ●「育休を取得するなんて周りを考えていない。迷惑だ」と上司・同僚に言われ続けている

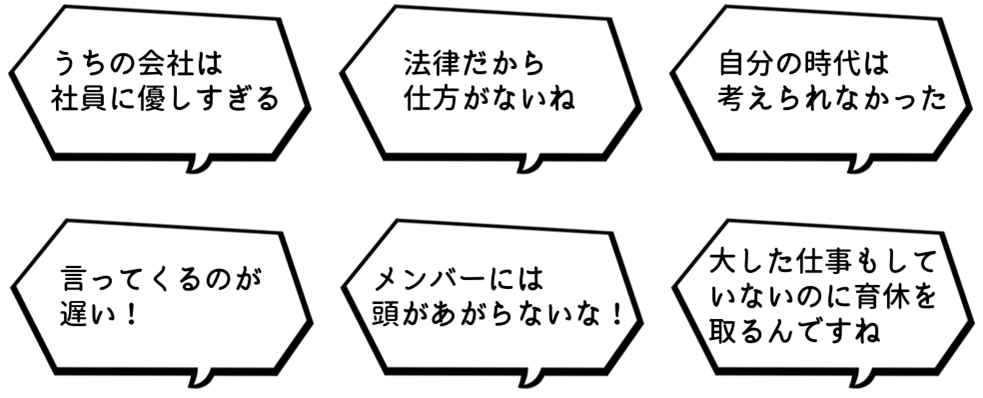

管理職として言ってはいけないNGワード

- 普段から言葉選びに気をつけることはハラスメント防止につながります。

管理職と男性育休~どうマネジメントしたらよい?~

女性の育休取得に比べて、男性育休についてはまだ社会に浸透しきれていません。社会全体として、女性の社会進出と男性の家庭進出が求められ、法律で定められている以上、管理職には、当事者の仕事量を調整し、周囲の協力が得られるようなマネジメントが必要です。 育児休業取得の可能性がある部下がいる場合、以下について気をつけてみてください。

管理職として心得ておきたいチェックリスト

- ●「男性育休」をダイバーシティ&インクルージョンのひとつとして認識している

- ●普段から「早めの相談があると助かる」ことをきちんと伝えている

- ●男性育休について相談があった場合は、あと回しにせず、しっかり受け止めている

- ●必要以上に取得希望者の家庭内プライバシーに立ち入らない

- ●各自業務の棚卸(スケジュールや納期、優先度、お客様との関係など)、「見える化」を進めている

- ●取得希望者と相談しながら、職場の協力やサポート体制を構築している

- ●復帰した際にはメンバー全員であたたかく迎え入れる準備がある

一方で、取得希望者も以下のことを気をつける必要があります。育休取得期間中は、職場や仕事相手に迷惑をかけないように、責任感を持って引継ぎを行うことがポイントです。

取得希望者が気をつけたいチェックリスト

- ●妻と家庭内での役割分担や育休中にやるべきこと等を話し合っている

- ●できるだけ早い段階で上司に育休取得の希望および取得日程を相談する予定がある

- ●自分の業務の流れや内容をまとめていて、これまでの資料を整理・保存している

- ●職場のメンバーに感謝の気持ちを伝え、育休を当たり前の権利として行使しない

男性育休を阻む「トリニック・マスキュリニティ」

「トリニック・マスキュリニティ」とは、「有害な男らしさ」と訳され、男性に「男らしさ」を押しつけることを問題とする考えです。たとえば

「トリニック・マスキュリニティ」とは、「有害な男らしさ」と訳され、男性に「男らしさ」を押しつけることを問題とする考えです。たとえば

- ・男性は人前で泣いたりしない

- ・男性はたくさん稼いで家庭を支えるべきだ

- ・男性は力強くあるべきだ

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-3511-4060

- FAX:03-3511-4052

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メール等でのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)