第11回 付加価値測定の「生産性本部方式」―シンクタンク創設

連載「JPC 70th クロニクル」⑪ 付加価値測定の「生産性本部方式」

生産性の概念と定義

生産性運動のシンクタンクとして日本生産性本部は1956年4月、本部内に生産性研究所を創設した。所長は戦後、政府の経済安定本部生産局長・副長官などを務めた成蹊大学教授の野田信夫。研究所には、「生産性測定配分」「雇用」「市場分析」「流通」「工作機械精度向上」の各委員会が設けられ、一斉に活動を開始した。

生産性測定配分委員会の委員長は経済企画庁審議官の金子美雄。生産性運動三原則の一つ、「成果の公正な分配」を柱に、生産性の概念と定義、生産性測定の技術的方法を研究。生産性運動を進める上で、最も重要な理論的支柱となった。

理論的基礎づけが緊急課題

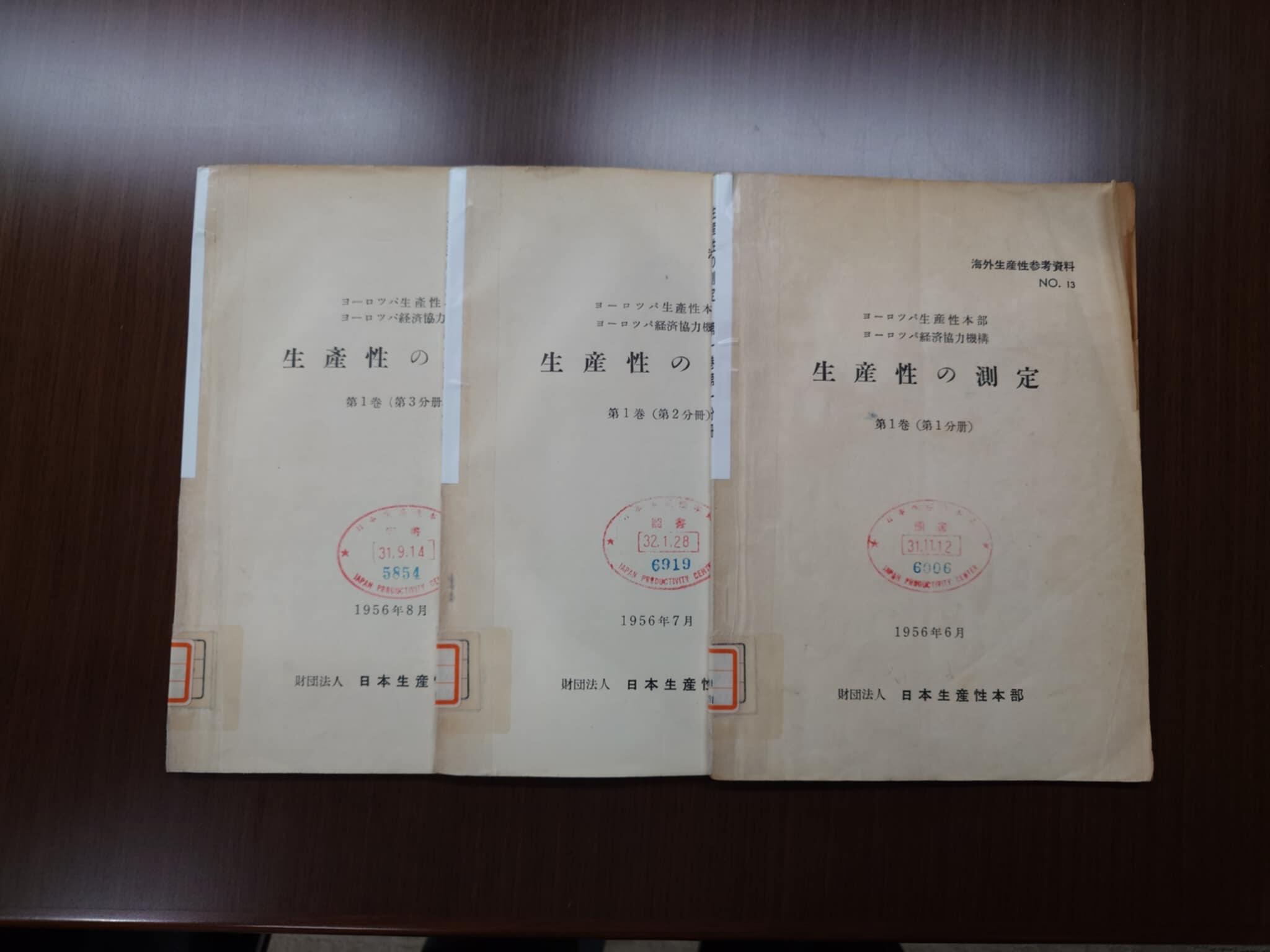

「生産性の測定」第1巻56年6月から8月にかけて三分冊で発行された。冒頭、「海外生産性参考資料発行に当つて」で、日本生産性本部企画部は「わが国における生産性向上運動の発展にともなつて、最近その理論的基礎づけが緊急の課題となつてきた。しかし特に専門的な分野にわたる理論的研究となるときわめて乏しい実情にある。当本部は、この欠を幾分でもおぎなうため社会主義国をふくむ海外諸国の生産性にかんする専門文献を翻訳、活版による刊行物とは別個に、逐次刊行することにした」と記した。

同本部生産性研究所は「このたび、生産性研究所の設立にともない、旧企画部名で行つていた、海外生産性参考資料の刊行は、当研究所が引きつぐことになった。刊行の体裁および編集の方針は従来通りである」と続けた。

研究所は「生産性の概念」「生産性測定の事例」「国民経済的にみた生産性」に関する3つの報告書を作成。

その後、研究所は「現代における経営の理念と特質」と題した報告書の発表、「季刊生産性統計」の創刊(58年6月)、「労働生産性統計月報」の発行(63年7月)と活動の幅を広げ、65年3月には、『付加価値分析~生産性の測定と分配に関する統計』を創刊。ここで用いた付加価値測定の方法は「生産性本部方式」として名を馳せた。(文中・敬称略)

【参考文献】『生産性運動50年史』(社会経済生産性本部、2005年)

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ