第10回 環境への責任、次世代の物流への挑戦 ヤマト運輸

連載「ミライを変える革新力」⑩ 環境への責任、次世代の物流への挑戦 ヤマト運輸

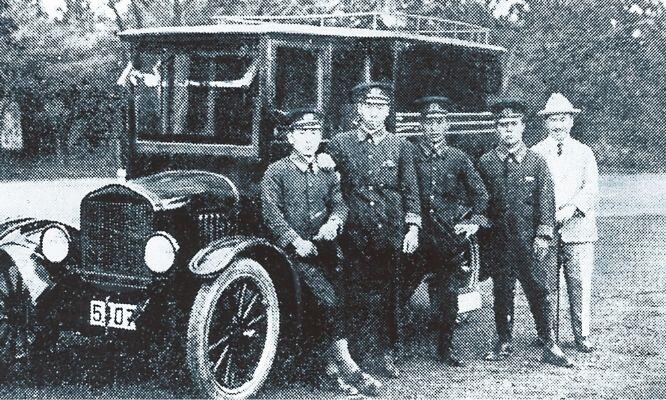

日本で初めて路線事業の定期便

東京・世田谷の住宅街。小道を小さなトラックが通り過ぎる。かすかな風を感じた。ヤマト運輸が導入を進めるEV(電気自動車)だ。温室効果ガス(GHG)排出量ゼロ、軽量でエネルギー効率も高い。ヤマトグループは、1919年、小倉康臣氏が東京・銀座で創業。車両4台を使ったトラック運送業を開始した。1929年には、日本で初めて路線事業の定期便、東京―横浜間で定期積み合わせ輸送を始めた。やがて輸送ネットワークを関東一円に広げる。

戦後、焼け野原となった東京で、再びトラックを走らせた。高度経済成長、成熟の時代と移り変わる中、創業以来、100年以上にわたり、物流のイノベーションを続けてきた。

クロネコマーク誕生の秘話

子ネコをくわえた親ネコが描かれたクロネコのマーク。1957年から使用されている。康臣氏がアメリカの運送会社の親子ネコのマークに込められた「carefulhandling(丁寧な荷扱い)」の意味に共感。図案使用の許諾を得て、独自にデザインした。ヤマトグループ歴史館クロネコヤマトミュージアム館長の長部久美子氏は、その誕生秘話を明かした。

「このマークの原案は、広報担当の社員の幼い娘さんが、画用紙に描いたネコです。親ネコが子ネコを運ぶように荷物を大切に運ぶ、安心・丁寧なサービスという姿勢を表しています」。人と人をつなぐのは、単なる荷物ではない、そこに込めた「想い」も、「クロネコ」が、大切に届ける。

法人向け中心から個人へ、宅急便スタート

1976年、大きな転機が来る。社長の小倉昌男氏は、個人から個人へ、電話一本で荷物を集荷し、翌日に届ける「宅急便」構想を打ち出す。きっかけは、息子の洋服を甥に送ろうとした時だった。鉄道や郵便の小包みは、郵便局や駅に荷物を持ち込む必要があり、荷造りの手間や日数もかかる。家庭から家庭へ小さな荷物を届けることができれば、多くの人に喜ばれると感じた。

当時は法人向けの事業が中心だった。経営幹部は反対。「一軒一軒小口の集荷は負担が大きい」「翌日配達も無理ではないか」。昌男氏は、役員の反対を押し切り宅急便をスタートさせると、またたく間に広がった。

物流の脱炭素化に向けて、再エネ活用やEV導入

いま注目されるのが、EV導入などを行うモビリティ事業だ。ヤマト運輸では、2025年3月末現在、全国で約4200台のEVを導入。2050年GHG自社排出量実質ゼロの実現に向け、2030年までに、EV2万3500台、再エネ由来電力の使用率70%などの目標を掲げ、取り組んでいる。

神奈川県川崎市のヤマト運輸の「高津千年営業所」。自社の太陽光発電に加えて地元から再エネ電力を調達し、25台の全集配車両のEVを含む営業所の消費電力の全てをまかなう。

グリーンイノベーション開発部長の上野公氏は次のように語る。

「ヤマトグループは、多くの車両や拠点を保有し、事業を行う会社として、気候変動対策を率先して行う責務があります。脱炭素と経済合理性の両立を実現しながら、GHG排出量の削減を推進しています」。2025年1月に設立した、再エネ電力などの提供を行う新会社「ヤマトエナジーマネジメント株式会社」の取締役でもあり、地域で発電された再エネ電力を活用、地域社会とともに脱炭素を目指す。

同部課長の原啓将氏は、「EV導入においては、コスト試算、運用の検討、充電器工事や納車の手配など導入後も様々な課題があり、大きなエネルギーを費やした」と振り返る。商用車ユーザーにとってEV導入のハードルは同じであり、ヤマトグループで蓄積したノウハウを生かし、2024年10月からEVシフトをワンストップでサポートする「EVライフサイクルサービス」を始めた。モビリティを通じて社会全体をサステナブルにする試みだ。

環境と未来への責任。次世代の物流への挑戦が始まった。

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 広報戦略室(新聞グループ)

WEBからのお問い合わせ