企業経営の新視点~生産性の日米独ベンチマーキングからの学び①

第1回 日本の生産性課題

わが国の生産性運動は日本生産性本部が創設された1955年に始まった。1961年までの7年間に生産性先進国である欧米に多数の労使幹部を派遣し多くの技術を学んだ。先人達はその知見を日本の産業界に適合・浸透させ、生産性を飛躍的に高め、産業を発展・進化させた。

しかしながら、現在日本では生産性上昇率が長期間低迷し、経済成長が鈍化している。グローバリゼーションや、DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する破壊的で急速な技術革新が続いている環境において、日本の知見・価値基準だけで今後の成長・発展の方向性を見出すのは難しい状況である。

他方、かつて日本が学んだ欧米でも生産性上昇率は低迷しており、グローバル社会においては格差拡大という社会課題も抱えている。この背景として、経済・社会の持続的成長・発展に不可欠である「生産性向上とその成果の分配の好循環」が機能していないことが考えられる。

本連載ではこのようなグローバルな課題に対して、当本部の生産性経営者会議の活動である「日米独の経営者ならびにシンクタンクと協働した活動」を通して得られた気付きをもとに、日本の生産性課題解決を考えていきたい。

コロナ禍のなか、生産性について考える

昨年末に発生した新型コロナウイルスが世界の人々の健康と安全を蝕んでいる。働く能力も資金も材料もあるのに世界中で身動きが取れず、経済活動が停止し、生活や雇用にまで悪影響を及ぼし、経済成長にストップをかけている。世界中がこれまで経験したことのない、最大の試練を迎えているといえるが、人類はこれまでも感染症と戦い続け、克服してきた歴史を持つ。ワクチンと治療薬を開発し、公衆衛生を向上させ、経済活動を回復するための努力を重ねて乗り切ってきた。世界中の知恵と努力で早期の復旧、回復を切に望むものである。

コロナショックに関わらず、成長と発展の基盤は生産性にある。今回はこの災禍を克服する手段としても有効な生産性について考えていきたい。

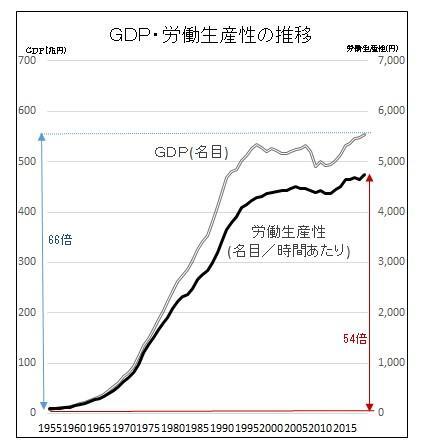

わが国で生産性運動が始まった65年前の時間当たりの生産性は88円で、現在は54倍の4751円となった。GDPは8兆3700億円から66倍の554兆円に成長した。これらが現在の豊かな日本を形成している(左グラフ参照)。ただ、残念なことに生産性の上昇カーブは今世紀に入ったあたりから鈍化し続けた。この現象は、いわゆる「失われた20年」という言葉によって象徴的に理解できる。

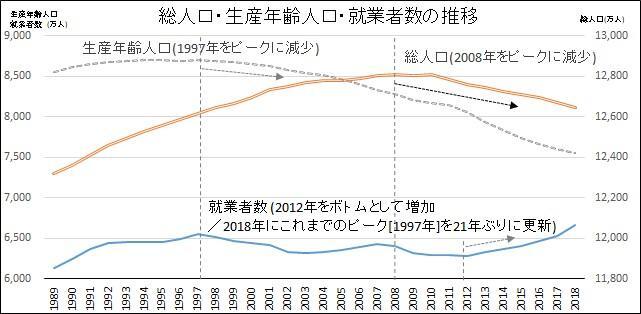

GDPは「生産性×就業者数」であり、就業者数が人口に影響されることを考えると、成長のもうひとつのエンジンは人口である。明治時代初期は3500万人、生産性運動を開始した65年前は9000万人、現在は1億2600万人で生産性運動開始時から3000万人以上増加したが、生産年齢人口は1997年から減少に転じ、2008年からは総人口もマイナスに転じている(右グラフ参照)。これに併せて少子化・高齢化が同時進行で急速に進んでいる。

20世紀のわが国は、官民挙げての生産性向上努力と人口増加の両輪で戦後復興を遂げて豊かな国となった。

しかし、前述の通り生産性の上昇率は鈍化し、人口は減少に転じている。とすれば成長はますます生産性向上にかかっているということだ。このことは日本において顕著ではあるが、米独をはじめとした先進諸国でも生産性上昇率の停滞と少子化・高齢化などによる成長率の鈍化に悩んでいる。

さらに経済・社会はグローバリゼーションとデジタル化に向かって猛烈な勢いで突き進んでおり、格差の問題や環境問題などの社会課題も同時に広がっている。

本連載ではこのような環境条件を踏まえ、日本の生産性課題を考えていきたい。

生産性上昇率をいかにして高めるか

筆者の考える課題は二つである。一つは生産性水準が低いことよりも、生産性上昇率の低迷こそが本質的な課題ということだ。

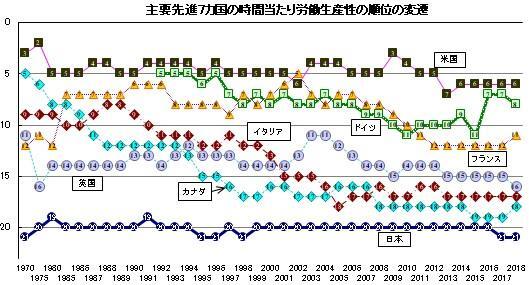

言うまでもなく生産性の水準は結果であり、上昇率はプロセスだ。先に述べたように今世紀に入って以来、上昇率が鈍化、停滞しており、そのことが結果として低い水準となっている。上昇率はプロセスであるため、問題発見が比較的わかりやすく、改善のための対策が掴みやすい。因みに日本の生産性水準はG7において1970年以来最下位を続けている(左グラフ参照)。生産性上昇率を上げるために政府をはじめ、生産性の主役である企業、団体といったあらゆる民間組織が、何故上昇率が低いのか、原因を追求し、改善のために何をすれば良いのかを真剣に考え、議論し、具体的な行動を起こさない限り、成長はないと考えるべきだ。

生産性は「分子」である成果(付加価値)と「分母」である投入量(単純化していえば労働者数や労働時間)の割り算である。生産性上昇率の改善は分母の縮小を行うだけでも可能だ。分母である投入量が減って分子である成果が同じなら生産性上昇率は高まるのだ。

しかし、投入量を減らすという分母改善に依存した手法では、短期的には良いにせよ、中長期で考えると限界がある。例えばDX、つまりAIやIoT、ロボティクスを初めとしたデジタル新技術の導入による仕事の効率化や省人化で投入労働時間は減少する。しかし、これで成果を同等に保つのは、一時的には可能だろうが、投入量削減には限界があり継続は難しい。生産性上昇率を継続的に高める上で重要なポイントは、分母改善をした余力を分子改善にどう生かすかといった戦略だ。多少のタイムラグはあるにせよ、分母と分子の同時改善を第一に考えるべきだ。そして、分子となる成果(特に新しい製品・サービス・市場の開発)の源泉となるのは人間の想像力と創造力であり、ヒューマンセントリック(人間中心)に考え、働く人々のパフォーマンスをどのように分子改善に結び付けるかが、生産性上昇率向上のカギである。当然のことながら働く人々が分子改善に貢献できるように能力開発や適正配置などを戦略的に進めることが必須条件となる。

生産性の成果をどのように分配するか

二つ目の課題はこうして上がった生産性の成果をどのように分配するかだ。

生産性の理念は「進歩と不断の改善を目指す」ことであり、「今日よりも明日が優る」ことを信じるものだ。この理念を果たすため、生産性運動には三つの原則がある。第一原則は「雇用の維持拡大」、第二原則は「労使の協力と協議」、第三原則は「成果の公正な分配」である。これは労使学の中立組織として日本生産性本部が創立され、生産性運動が始まった時から掲げられ、実践されてきた。現在、わが国をはじめグローバルにおいても、最も重要な課題は第三原則であろう。当時と比べ今日は多様なステークホルダーが存在し、相互関係性が強い。従って経済の成長とその好循環づくりのためには生産性向上の成果をステークホルダーの理解と納得が得られるように分配することが重要なのだ。機会の公正さが担保されない中で格差拡大が進めばいずれ社会が崩壊していく。しかし、米国など先進諸国で労働分配率の低下が指摘され、日本でも法人企業統計をみると大企業を中心にこのところ低下している。労働分配率が低下する原因としては、①テクノロジーの進化が労働より資本に有利に働いた、②企業の市場支配力が強まって経営者への分配が増えた、③グローバル化の影響や労働組合の交渉力低下など様々な指摘がされている。

日本生産性本部は米国のコンファレンスボードと共催した経営者による生産性をめぐる会議(Business Leaders Forum on Productivity)の共同宣言を2019年9月に出したが、ほぼ同時期にビジネスラウンドテーブルが出した提言「Statement on the Purpose of a Corporation」や2020年1月のダボス会議でも「ステークホルダー資本主義」がテーマとなっており、第三原則である分配論が議論されている。このことからも生産性にとってステークホルダー間における「成果の公正な分配」が大切なトピックであることはお分かりいただけるだろう。

欧米と今一度、生産性について学び合う

生産性運動開始時に匹敵する改革の必要性に鑑み、日本生産性本部は2018年から生産性改革に取り組んでいる。運動を開始した1955年から1961年までの7年間に459チーム・4403名を欧米に派遣し、先人たちは生産性の理解や実践を進めるため古代中国に学んだ遣唐使のごとく経営管理技術を中心に学んだ。そして80年代にかけてこの管理技術を換骨奪胎し、日本の産業界に適合した仕組み化に成功した。そして生産性を飛躍的に高め、80年代には日本の生産性に学ぶという目的で世界中から数千名が生産性本部に学びに来た。

そして今の豊かな日本がある。先にあげた二つの課題にチャレンジするにあたり、当然のことながら当時とは産業や技術の成熟度や経済・経営環境は大きく異なる。しかし、課題を同じくする欧米と相互にベンチマークを行い、今一度生産性について学び合うことが肝要だ。

日本生産性本部は運動の原点に返り、生産性改革の柱の一つとして茂木会長をリーダーとする生産性経営者会議を立ち上げ、欧米とのネットワークを構築し、グローバル視点からの生産性改善・改革運動を行うこととした。米国の有力なシンクタンクであるコンファレンスボードやブルッキングス研究所とも、生産性向上に向けた研究を始めている。また、ドイツともネットワーク構築を始めている。次回以降はそうしたさまざまな取り組みをもとに、主に日米独を比較しながらこの課題解決の可能性を探る。読者の参考になれば幸いである。

(日本生産性本部 常務理事 大川 幸弘 他)

お問い合わせ先

公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-3511-4060

- FAX:03-3511-4052

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メール等でのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)