教職員人事制度改革

大学教員の評価制度は国立大学を中心に導入が進んできています。文部科学省の科研費予算がグローバルCOEや教育GPなどのような形で配分されるようになってきました。つまりこれからは、教育力や研究力の発信、あるいは地域や産業との連携力といった、より社会に開かれ、役に立つと思われる活動をしている大学に予算が配分されていくことになります。すなわち、教員の競争力向上が大学の生き残りにとって戦略的に重要となってくるといえます。日本生産性本部は、単に「教育」「研究」「学内貢献」「社会貢献」といった領域について評価項目やポイントを設定するのではなく、それぞれの大学がめざす競争力につながるような教員評価制度構築のコンサルティングを行っています。また授業評価についても、評価項目の検証や教員評価への反映ができるかどうか検証を行っています。

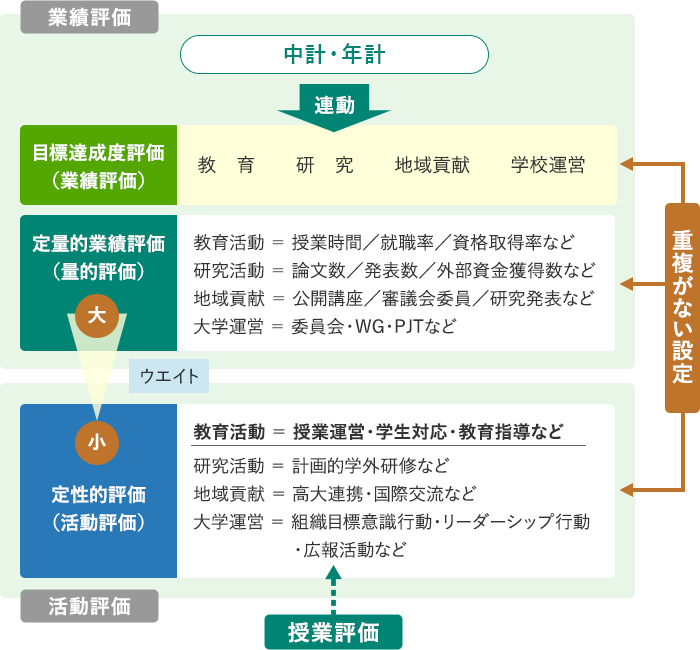

教員人事評価モデル

下図は日本生産性本部が提案する教員人事評価モデル例です。従来のポイント制評価は定量的業績評価として残しつつ、目標達成度評価や定性的な活動評価を加えた体系です。

コンサルティングの流れ

所要期間は約1年が目安です。

学内に各学部からの大学教員による「教員評価制度検討委員会」を設置します。委員会で、教員評価・項目・授業評価への反映などについて他大学の事例研究・ヒアリング調査および問題点の抽出を行います。

STEP1で抽出された問題点をもとに専任教員対象に「教員評価制度に関するアンケート調査」を実施します。調査結果は当本部にて集計・分析し、学部ごと、職位ごと、科目ごとなど層別分析を行います。

STEP2の調査結果で得られたデータをもとに、学部共通および学部別評価項目の抽出および評価尺度の設定、ならびに評価シートなど帳票類雛形を設計します。各学部の教授会で協議・検討した結果のフィードバックを受けながら、最終的な評価制度ならびに処遇への反映方法を決めていきます。

STEP3を経て定められた評価制度をもとに、評価制度規程の作成や教員対象の評価者研修、目標設定研修あるいは面接研修などを行い、制度導入・定着のフォローを行います。

事例と実績

事例

- 教員評価項目アンケート調査

- 教員評価制度検討委員会を設置し、教員評価に関する課題や問題点を抽出。専任教員全員に対して評価制度や評価項目、ウェイトなどについて網羅的にアンケートを行い、その結果をもとに学部別・職位別の評価項目の設定を行いました。

- 授業評価分析による教員評価への反映

- 授業評価の結果を教員評価に反映できるかどうかについて検証を行いました。教員からは「学生評価は当てにならない」「教員の人気取りになる」という理由から授業評価結果を活用することに反対意見が多く出ましたが、結果を検証すると教員の学生対応が授業への理解度・満足度に強く関係することがわかり、授業評価のいくつかの項目を反映する制度としました。

実績

| 大学 | 所在地 | 規模 | コンサルティング内容 |

|---|---|---|---|

| A大学 (公立) |

関東 | 教員:約500人 | 目標管理制度および評価反映型 処遇制度の設計 |

| B大学 (公立) |

西日本 | 教員:約100人 | 行動評価および目標管理制度の設計および目標設定研修・評価者研修 |

| C大学 (私立) |

首都圏 | 教員:約150人 | 評価項目アンケート実施 学部別評価制度構築 |

お問い合わせ先

〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12

日本生産性本部

雇用システム研究センター

WEBからのお問い合わせ

電話またはFAXでのお問い合わせ

- TEL:03-3511-4040

- FAX:03-3511-4046

- ※営業時間 平日 9:30-17:30

(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)